公益財団法人旭硝子財団(理事長:島村琢哉、所在地:東京都千代田区)は、全国の10~60代の男女1,301名 (高校生世代:15~18歳 210名、Z世代:18~24歳※ 521名、大人世代:25~69歳 570名)を対象に、環境問題への危機意識および行動について把握するため、「第6回 生活者の環境危機意識調査」を実施しました。

近年、高校生世代の探究学習などを通じて環境問題について学ぶ機会が増加していることを踏まえ、2020年の調査開始以来、初めて15~18歳の高校生世代を対象に追加しました。調査結果からは、高校生の環境問題に対する意識の高さが明らかになっています。

本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江憲史(かにえのりちか)教授監修のもと、インターネットにて実施しました。主な調査結果は以下のとおりです。(※Z世代は高校生・高専生を除く)

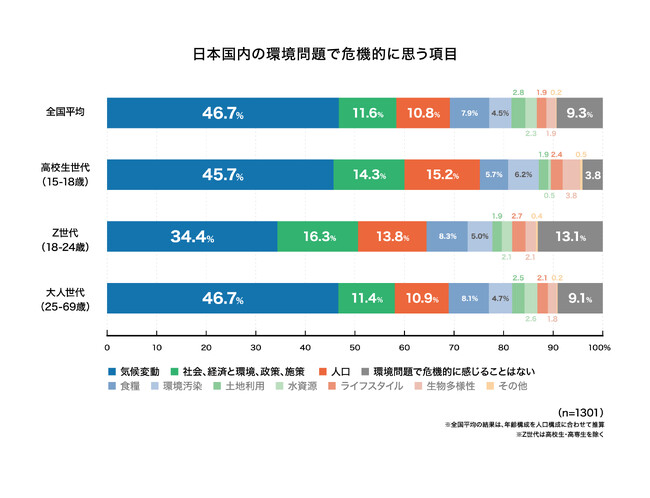

◆国内の環境問題で危機的だと思う項目の1位は6年連続で「気候変動」。「作物の不良で食料難が心配」「暑くて体調を崩しやすく熱中症も増えている」など、全世代が暮らしへの直接的な影響を実感している。

◆環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)で表す環境危機時計は、昨年より30分進んだ「7時29分」と「かなり不安」を示している。世代別では、高校生世代「7時23分」、Z世代「7時4分」、大人世代「7時55分」と大人世代の方が危機意識は高い。

日本の有識者の回答「9時39分」の「極めて不安」とは2時間強の差はあるが、いずれも不安を感じている。

◆環境問題に関する近年のキーワードの認知度では、「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」などで、高校生世代の方が大人世代より3倍以上高い結果に。

◆「地球沸騰化の時代」に、個人で何かしらの行動を起こしている人は全国平均で75.6%。具体的な行動は、1位「エコな交通手段を利用」、2位「地元産や季節性ある食物を選択」、3位「家電や衣類などをリサイクル」など日常生活で実践できる行動が多い傾向。高校生世代は「学校で企画提案」「環境団体へ寄付」など、より積極的な行動をとっている割合が高い。

◆日本における現時点の感覚的なSDGs達成度は、高校生世代32.8%、Z世代28.5%、大人世代24.5%と、若い世代ほど高く評価。

◆2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「飢餓をゼロに」。達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、同率2位で「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」。全体として貧困に対する評価が二分した。

当財団ウェブサイト(https://www.af-info.or.jp)でも ご覧いただけます。

<調査概要>

・調査目的 :日本国内の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する

・調査対象 :男女1,301名

(高校生世代:15~18歳 210名、Z世代:18~24歳 521名、大人世代:25~69歳 570名)

※Z世代は高校生・高専生を除く

・調査地域 :全国

・調査方法 :インターネットリサーチ

・調査時期 :2025年6月25日(水)~6月27日(金)

・有効回答数:1,301サンプル

・調査主体 :公益財団法人 旭硝子財団

<調査詳細>

◆国内の環境問題で危機的だと思う項目の1位は6年連続で「気候変動」。「作物の不良で食料難が心配」「暑くて体調を崩しやすく熱中症も増えている」など、全世代が暮らしへの直接的な影響を実感している。

Q1.あなたが日本国内における環境問題を考える上で、危機的な状態にあると考える項目を表から3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。

日本国内における環境問題で、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、1位「気候変動」(46.7%)で、6年連続の1位となりました。その理由として最も多かったのは、夏の異常な猛暑や豪雨被害を懸念する回答でした。また、異常気象による作物の生育への影響や、それに伴う野菜や米の価格高騰などへの不安が寄せられています。猛暑については、連日のメディア報道、熱中症での体調不良など、実生活における体験を通じて危機を実感する人が多いようです。

2位は「社会、経済と環境、政策、施策」(11.6%)、3位「人口」(10.8%)の順となりました。「社会、経済と環境、政策、施策」では、物価高への政治的および経済的な対策について、将来にわたる生活に不安を感じる声がありました。「人口」については、「気候変動」同様にメディアでの報道を通じ、危機感を抱く人が多い結果となりました。また日本国内の急激な出生率低下、それに伴う人口減少、少子高齢化への懸念の声が多くあがりました。

一方で、「環境問題で危機的に感じることはない」と解答した割合が最も高かったのはZ世代で13.1%、次いで大人世代が9.1%、高校生世代は3.8%でした。今回初めて調査対象へ追加した高校生世代では、2022年度から高校で必修科目となった「総合的な探究の時間」を通じて環境問題に触れる機会が多く、その結果、環境への危機意識が高まっている可能性が伺えます。

高校生世代においては、「気候変動」(45.7%)に次いで「人口」(15.2%)への危機感が高く、Z世代や大人世代との間にギャップが見られます。

旭硝子財団が有識者を対象に実施した本年のアンケート調査結果でも、環境問題を考える上で最も多く選ばれた「地球環境の変化を示す項目」は、「気候変動」でした。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-64f0dce2a60aababeb9131479d5468e0-3024x2316.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

主な理由は、以下の通りです。(※回答より一部抜粋)

<気候変動>

- 高校生世代:「何年も春と秋がなくなって夏がとても暑くなっていること。海面が上昇して土地が沈むかもしれないこと」「夏が暑すぎるから。親の世代の夏休みでは30度を超えるのが珍しかったそうだが、今では当たり前のように6月時点で30度を超えている。このまま地球温暖化が進むと、ツバルのように海面上昇によって生活範囲がどんどん狭くなる島国や、熱中症で亡くなる人が増えると思う。もう目の前まで危機が迫っているのに効果のある対策が打てていないのは大問題」

- Z世代:「地球温暖化が加速し、5月から10月、11月まで蒸し暑い時期が続くと思うと、過ごしにくく、体調も崩しやすいと感じたから。また、水不足により作物を育てられなくなるから」「ここ何年も気温が上昇していることは、個人的にもしんどさが増していることや暑さで倒れる人の報道などをよく見ることから、何らかの対策が必要と思ったから」

- 大人世代:「四季がなくなりつつあると実感。ニュースで地球温暖化やゲリラ豪雨といった熱帯化現象の言葉をよく聞くから」「近年、気温上昇は明らかで世界中で影響が出てきていると感じる。農家の我が家では、気温の高さや降雨量の多さのため作物の生育に影響が出ており、対応に試行錯誤している」「以前は被害のなかった近くの地域が毎年のように豪雨被害にあっていること」

◆環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)で表す環境危機時計は、昨年より30分進んだ「7時29分」と「かなり不安」を示している。世代別では、高校生世代「7時23分」、Z世代「7時4分」、大人世代「7時55分」と大人世代の方が危機意識は高い。

日本の有識者の回答「9時39分」の「極めて不安」とは2時間強の差はあるが、いずれも不安を感じている。

Q.以下の図は、環境問題の意識を時計の針にたとえた「環境危機時計」とよばれるものです。以下の図を参照し、あなたの日本国内における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:10 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。※時刻は便宜上、10分単位記入。

環境問題への危機意識を時刻に例えると、全国平均は「7時29分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、高校生世代「7時23分」、Z世代「7時4分」、大人世代「7時55分」で大人世代の方がより危機を感じている一方で、高校生世代はZ世代より危機意識を持っているとの結果となりました。

昨年の同調査では、全国平均で「6時59分」、Z世代で「6時43分」、大人世代で「7時13分」だったことから、昨年より危機意識が高まったと言えます。

有識者を対象とした本年の日本の環境危機時計の時刻は、「9時39分」で「極めて不安」となっており、一般生活者との意識には、2時間強程度の差があることがわかりました。

不安に感じる主な理由として、国内外での異常気象についての回答が多く寄せられました。

その理由は、以下の通りです。(※回答より一部抜粋)

- 高校生世代:「気温、海水温の上昇による作物、海産物の収量減少と価格の上昇。磯焼け、サンゴの白色化などの復元に時間がかかる問題があるから」「どの分野でも解決しなければならない問題が山程あるが、新たなエネルギー源が見つかったように解決策がぽっと出てくる可能性もあると思う」「気候変動などで近年、魚などが取れなくなっていることを聞き、食べ物がなくなってしまうのではないかと不安になっているから」

- Z世代:「今年の異常な暑さを体感し、危機感を持っていること。このままだと近い将来外に出られない日(40度超えなど)が出てくるのではないかと怖い。生きていけるのだろうかと思う」「米不足から食糧への心配もある。農家の高齢化、若い世代の担い手不足、賃金が低いことなどを踏まえると、日本の食糧事情は少し危ないのではないかと思う」

- 大人世代:「自分が生きている間は命に関わるほどの影響はないだろうと思う反面、想像以上に環境破壊のペースが速いため」「猛暑、ゲリラ豪雨、台風が多発し、豪雪などの被害も増え、日本から春と秋が消えたかのように、極端な気候に翻弄されている。人間の文明や知恵で解決できる段階ではないと感じる」「世界的な異常気象に関するニュースに毎日触れているから」

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-2b319d0c87025ebb19a1d1213b50f60a-1500x496.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

◆環境問題に関する近年のキーワードの認知度で、「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」などで、高校生世代の方が大人世代より3倍以上高い結果に。

Q3.環境問題に関する近年のキーワードについて、あなたはどの程度知っていますか。

全国平均では「フードロス」「カーボンニュートラル」の認知度が高く、「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」等、比較的専門性の高いワードも一定の認知度がありました。全ての項目において、高校生世代の認知度が一番高いという結果となりました。

「バイオダイバーシティ」に関して、大人世代が「内容を詳しく知っている」「ある程度内容を知っている」のが、12.1%だったのに対し、高校生世代では、26.7%と2倍以上の認知度でした。

「ネイチャーポジティブ」では、大人世代が「内容を詳しく知っている」「ある程度内容を知っている」のが、9.5%だったのに対し、高校生世代は20.0%と、2倍以上の認知度でした。

「プラネタリ―バウンダリー」について、大人世代が「内容を詳しく知っている」「ある程度内容を知っている」のが7.4%だったのに対し、高校生世代では22.8%と3倍以上高い認知度でした。

- ※それぞれ「内容を詳しく知っている(人に説明できる)」と「ある程度内容を知っている」を足し、「知っている」の数とする。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-ee1d67904d66415dd4fe70a14849803d-2434x2316.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

◆「地球沸騰化の時代」に、個人で何かしらの行動を起こしている人は全国平均で75.6%。具体的な行動は、1位「エコな交通手段を利用」、2位「地元産や季節性ある食物を選択」、3位「家電や衣類などをリサイクル」など日常生活で実践できる行動が多い傾向。高校生世代は「学校で企画提案」「環境団体へ寄付」など、より積極的な行動をとっている割合が高い。

Q4.2025年3月、気象庁などは、温暖化対策が取られなければ今世紀末の日本の年間平均気温が20世紀末に比べ「4.5℃」上昇し、猛暑日は18日程度増加、100年に1回クラスの大雨も頻繁に発生するようになり、災害が増える恐れがあると予測を発表しました。これに関し個人でできることとして、普段 あなたが取り組んでいる行動であてはまるものをお答えください。(複数回答)

全世代共通の1位は、「エコな交通手段を利用」で、日常生活で最も取り入れやすい行動のようです。

大人世代の2位とZ世代の3位は、「食物のローカル商品を心がけ、季節の野菜や果物を選ぶ」で、食生活に密着した消費行動を通じて環境問題に取り組む傾向がみられました。

高校生世代とZ世代の2位、大人世代の3位は、「使用済みの家電や衣類などを適切にリサイクルまたは寄付する」であり、世代を問わず身近な生活品のリサイクルには取り組みやすいようです。

ペーパーレス、デジタル化については、大人世代の19.1%に比べて、Z世代は14.2%、高校生世代は11.9%と、学校などにおけるデジタル化はまだ進んでいないようです。

高校生世代で他の世代より多かった回答は、「学校や職場で、環境問題解決に向けた活動や企画提案を行う」14.8%と、「環境問題解決のために活動しているNGOなどの団体に対し、会員になったり寄付をしたりして支援する」10.0%でした。これは学校内外での環境問題に関する学習や情報に触れる機会が増えていることの表れであり、高校生世代は環境問題に対して積極的に行動していることが伺えます。

一方で、「何も行っていない」と回答したのは、全国平均で24.4%。高校生世代18.1%、Z世代29.6%、大人世代25.8%でした。高校生世代は他世代より環境問題に関して行動していると言えます。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-56729bd7835f9b6e6cb42196f8243e9f-2434x2671.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

◆日本における現時点の感覚的なSDGs達成度は、高校生世代32.8%、Z世代28.5%、大人世代24.5%と、若い世代ほど高く評価。

Q5.2030年までの目標に向けて、17あるSDGsが、全体として現時点でどの程度達成できていると思いますか。日本と世界の状況それぞれにおいて、全目標達成を100%として、1~100の数字でお答えください。目標に向かっていると思わない場合は「0」を入力してください。

<日本における感覚的SDGs達成度>

高校生世代は32.8%で、若い世代ほどSDGsを達成されつつあると評価していることがうかがえます。

達成度を0と回答したのは全国平均13.3%(174名)と、危機感を持つ人も多く見受けられます。

全国平均は25.1%で、2030年の100%達成にはほど遠い数値となりました。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-be705bea64ae7c041d148ec53a57789b-2434x1844.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

<世界における感覚的SDGs達成度>

高校生世代は34.1%、Z世代は30.9%、大人世代は28.1%でした。日本国内と同様に、若い世代ほど、世界でSDGsは達成されつつあると評価しているようです。

達成度を0と回答したのは全国平均12.1%(157名)で、日本国内よりも厳しい評価をする人の割合がやや小さい結果でした。

感覚的達成度は、日本では25.1%、世界では28.2%となっており、世界の方が日本よりもわずかながらSDGs達成度が高いという感覚であることが分かりました。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-1c96104a2b9237c86cd3443ce79a4428-2434x1844.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

日本の有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果で、全体の平均は28.4%、20代・30代は38.9%で、若い世代のほうが高い傾向は同様でした。

◆2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「飢餓をゼロに」。達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、同率2位で「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」。全体として貧困に対する評価が二分した。

Q6.2025年は、SDGsの達成期限である2030年まであと5年となる年です。日本国内において、17あるSDGsの目標の中で2030年に達成度が高い(あるいは低い)と思うものから順に1位~3位まで選んで順位付けをし、目標の番号でお答えください。

達成度が高いと思う目標は、昨年は1位「飢餓をゼロに」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「貧困をなくそう」という結果でした。今年は、昨年と順位は異なるものの、達成度が高いと感じている目標は概ね同じ傾向です。

高校生世代の2位は「質の高い教育をみんなに」でした。自身の生活に関わる目標の達成度に注目していることが伺えます。

世代間でギャップがあった項目は、「いずれも達成度は0に近い」で、Z世代は23.2%、大人世代は28.2%に対して、高校生世代は12.9%が選択しました。高校生世代はSDGsの進捗に比較的肯定的な評価をしているようです。ただし、全国平均では26.7%で、約4人に1人は達成度に関して悲観的な見方をしています。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-44f826d175a4a28957686beb7afe32fc-3024x1844.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、同率2位で「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」でした。「貧困をなくそう」は、達成度が高いとする回答にも多く挙げられており、評価が分かれる目標であることがわかります。

高校生世代、Z世代の2位はいずれも「ジェンダー平等を実現しよう」でした。2025年6月に世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数では、日本は146カ国中118位でG7(主要7カ国)の中で最下位となっており、日本のジェンダー平等に対して、若者も厳しい見方をしていることがわかります。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-3573a2caf028975ac904a6eeb7eac35f-3024x1844.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

<本調査に対する監修者の見解>

今年も、例年にも増して気候変動の影響を強く感じる夏となった。日本における夏の酷暑が感じられるのは常態化しており、「観測史上最高」というような声を聞くことも珍しくはなくなってしまっている。本調査が実施された6月はすでに酷暑が始まっていたが、この調査がもう数か月遅く行われたのであれば、結果はより深刻なものとなっていたように思う。

象徴的なのは、高校生世代の意識の高さである。高校生となると、部活動等で屋外で活動することが多い。20年前やそれ以前であれば、夏は部活動の活動が最も盛んとなる時期であった。ところが、今は熱中症アラートが出ているために部活動が禁止となる学校が増えている。実はこうして肌感覚として気候変動を感じる世代だからこそ、気候変動への意識が高くなっており、だからこそ、意識が行動につながっているのではなかろうか。日中冷房の効いた部屋で仕事をする人たちと比べ、意識と行動とがつながっているように感じられるのはその辺りにも理由があるように思う。

もう一つは、教育の効果である。SDGsと結びつけられた探求学習も世の中に浸透し、高校生やそれよりも若い世代の環境意識は年々高くなっているように思われる。課題を学ぶだけでなく、その原因を追究し、可能な行動を考え、発表する。こうした教育の効果が徐々に出てきているように思われる。

2024年の国連では「未来サミット」が開催された。そこでは「将来世代に関する宣言」が出され、将来世代の考えを生かしていくこと、そのために対等な立場での対話といったことの重要性が謳われた。今回の調査結果を見て、改めて、今後益々進む気候危機を生き抜かなければならない若者世代の考えを意思決定に取り入れることの重要性が裏付けされたと考える。

SDGsの達成期限まであと5年。危機感は強くなっている。理念から行動へ入るタイミングとなっていることを今回の調査結果は表している。

<監修者>

蟹江 憲史 (かにえ のりちか)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46771/31/46771-31-eb93a417c647b6bb93f9adc2fcd3ec0b-319x425.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]