当社は1949年に創立して以来、世界の農業の発展に貢献し、安全・安心な食料の安定生産を支えるため、安全で効果的な農薬の研究開発と普及に力を注いできました。当社のコア事業である農薬は、自然環境と密接に関わっており切り離すことはできません。当社の歴史は、自然と向き合い続けてきた軌跡でもあります。

当社は、「生物多様性への取り組み」「地域社会への貢献」を重点的に取り組む事項(マテリアリティ)として設定しており、これに基づいたプロジェクトとして2023年に生物科学研究所隣接地にビオトープを創設することを決定。2025年4月24日(植物学の日)に、ビオトープの落成式を実施しました。

本ビオトープでは、当社がこれまでの事業活動を通じて培った知見を生かし、戦略的自然再生(Strategic Nature Restoration)を実践していきます。戦略的自然再生とは、過去に損なわれた生態系や自然環境を回復させる施策を総合的に推進することを指します。単に水の流れ・池・草地・林を造成し生き物がやって来ることを促すだけのビオトープではなく、生物の多様性を確保し、自然と共生する社会を実現、地球環境の保全を目指します。 この活動は環境省が主導し、当社も参加している30by30アライアンスの一環でもあります。

また、地域の子どもたちが自然や生物多様性、さらには食料の安全保障について学べる場を提供する取り組みも計画中です。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-22fb9ee87eaaae9e55c29629908d69bc-3852x1737.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

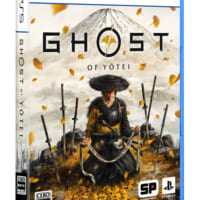

ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の全景

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-fc9e5fd503704ed755c1786c54ef2d7a-3900x2602.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-7775c371befa6191bd70ac801cdcfcfe-3900x2602.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

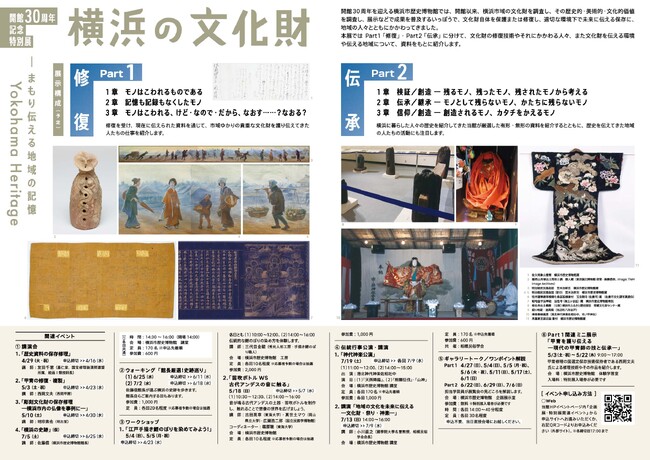

【ビオトープの概要】

(1)施設情報名称:クミカ レフュジア菊川

場所:生物科学研究所農薬研究センター隣(静岡県菊川市)

総面積:3,030平方メートル

(2022年度国民一人当たりの国土面積に相当、本ビオトープは日本の縮図とも言える)

*レフュジア[英:refugia]とは、氷河期の時代に広範囲にわたって生物種が絶滅する環境下にあって、局所的に生物が生き残った場所(退避地)を指す。

(2)創設の意義

生物科学研究所は60年以上にわたり農作物の安定生産に有効な農薬の研究開発に取り組んできました。研究所周辺は、かつてはのどかな田園風景が望める里山の景観、豊かな自然が存在していました。しかし、現在は社会経済活動の振興により近隣の環境は大きく変化してしまいました。人間も生き物とのつながりの中で生かされており、当社の事業活動においても、生物多様性がもたらす自然のめぐみの上に成り立っていることを忘れてはいけません。農薬の研究開発・製造・販売を行ってきた、自然と深いつながりを持つ当社だからこそ、かつて存在していた里山の景観の一部を再生し、自然や生き物と共生する社会を実現すること、それを後世に伝えていくことには大きな意義があると考えています。

また、隣接した当社保有の水田では慣行の水稲栽培を行う予定で、希少生物と農薬の共存についてもテーマとし、農薬の正しい理解の促進を図ります。

(3) 戦略的自然再生(Strategic Nature Restoration)

クミカ レフュジア菊川では、以下の考え方に沿って戦略的自然再生(Strategic Nature Restoration)を実践します。

1. 過去に損なわれた自然環境を積極的に再生させることにより、地域の生き物たちが蘇り、健全で恵み豊かな自然が将来世代にわたって維持されるとともに、復活した自然環境を享受できる地域社会を作り上げる。

2. 地域の生物多様性を尊重し、地域の特殊性を重視した生物を選定し導入を図る。導入生物に関しては希少生物保護の観点から生態研究を実施し、飼育・増殖を行いながら当該生物の棲息に好適な環境を整える。

3. 再生した里山は地域社会に還元し、体験型自然環境教育の場として地域に貢献する。インタープリター(解説員)を配置し 、自然ならびに生物多様性を体現できる場所として地域の人々に発信する。

(4)導入生物(計画)

1.昆虫類

ヘイケボタル:コウチュウ目ホタル科

静岡県レッドデータブック記載要注目種

本ビオトープより東方約1.2 kmにある住宅地隣接の休耕田に発生する個体群(環境悪化により減少)を保護・移植。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-af4c56d720b6537aba49077613f9e240-3900x2763.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ゲンジボタル:コウチュウ目ホタル科

流水域に生息する大型のホタル。各地で保護活動が実施され、菊川市内においても発生が認められるが近年急速に減少。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-6ff9907947e7ae0ad273024e84d3a3e4-3900x2598.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ナミハンミョウ:コウチュウ目オサムシ科ハンミョウ亜科

美しい甲虫として知られるが観察できる機会は少ない。近隣の公園に生息場所が確認されている。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-a5cc6accd290b8a588006fb701fba5e0-3900x2599.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

アサギマダラ:チョウ目マダラチョウ科

長距離移動をする蝶として知られる。市内でも多くの飛来が確認される。フジバカマを植栽し個体群を呼び寄せる。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-04eed1bdc90eb534f5a7705cfae72fef-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

2.魚類

ミナミメダカ:ダツ目メダカ科

絶滅危惧II類

日本の固有種。水田の基盤整備などによる環境悪化により著しく減少。近年品種改良したメダカが自然に放たれている問題もある。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-3bfa8c671af40b812071102005d900ee-3900x2599.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ホトケドジョウ:コイ目ドジョウ科

絶滅危惧I類

ドジョウの仲間も水田の環境が変化(小川の減少)したことにより激減。その中でも本種は全国的に絶滅が懸念されている。本種は菊川水系に奇跡的に生息する。

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-b30aeae09287b29c790620b27eaeb44d-3900x2599.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

3.両生類・爬虫類

トノサマガエル:カエル目アカガエル科

準絶滅危惧種

以前は普通に見かけられたが環境の悪化により近年急速に個体数が減少。本ビオトープ周辺にはまだ生息している。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-4f4b6a47d5aade32905fb5599fff5572-3900x2593.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ニホンイシガメ:カメ目イシガメ科

準絶滅危惧種

日本在来のカメ。かつては菊川水系に多くの生息が確認されていたが、2016年の国交省調査では確認されなかった。

現在保護活動を展開している。

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-e4bd7b6a5b2f2c21eca44a2e6aae91d5-1732x1154.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

4.植物

ツゲ(別名:ホンツゲ):ツゲ科ツゲ属小高木

静岡県レッドデータブック記載要注目種

静岡県西部の石灰岩性土壌の地域に局地的に自生。

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-086c7c4aadb85e7ca76fd4716e9ccc05-3900x2599.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

タチバナ(別名:ヤマトタチバナ):ミカン科ミカン属常緑小高木

静岡県レッドデータブック絶滅危惧I類

柑橘類は栽培品種が主であるがタチバナは日本固有種。

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-18cf242efd79ec0806c55a55dd82bb9f-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

チャ(ヤブキタ):ツバキ科ツバキ属常緑低木

ヤブキタは静岡で開発された品種。味がよく育てやすい特徴があり、全国に普及した。

菊川、掛川、島田、牧之原、川根本町で行われている“茶草場農法”は茶園の周りにある草を刈り乾燥させて茶園に敷き詰める伝統農法で、サステナブルな農法は平成25年にFAO世界農業遺産として認定。

[画像14: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-767b778386a636ff75ce278d7d7b95cd-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

フジバカマ:キク科ヒヨドリバナ属多年草

静岡県レッドデータブック絶滅危惧II類

秋の七草のひとつ。長距離移動する蝶アサギマダラが好んで吸汁する。

[画像15: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-598e2bd0e31de507727421800ba0bad0-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

キキョウ:キキョウ科キキョウ属多年草

静岡県レッドデータブック絶滅危惧II類

秋の七草のひとつ。自生株は減少。

[画像16: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-2436c6d5362c692ef00c0e9f3a47f160-3900x2599.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

カキツバタ:アヤメ科アヤメ属多年草

静岡県レッドデータブック絶滅危惧II類

湿地に育成する多年草。自生株は減少。

[画像17: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-ee048b84a584692e777239425ea65829-3900x2599.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

シラタマホシクサ:ホシクサ科ホシクサ属一年草

絶滅危惧II類

県西部~愛知の湿地帯に局地的に自生しているが、減少。

[画像18: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-ea4384e60ff75f02c06275725c60bdc4-1920x1440.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■クミアイ化学工業株式会社

クミアイ化学は、農薬メーカーとして70年以上、創造する科学を通じて「いのちと自然を守り育てる」ことをメインテーマとして、「農薬」「化成品」の創製・製造・販売に取り組んでいます。世界市場を見据えた新農薬や農業生産技術の開発を通じて、農業生産をはじめとしたさまざまな社会課題の解決に貢献しています。

https://www.kumiai-chem.co.jp/

[画像19: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121438/11/121438-11-21a4d5cd3c843331cc29aefbdff7e878-1573x256.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]