参天製薬株式会社(本社:大阪市、以下Santen)は、小中学生の児童を持つ2,451人の保護者を対象に、近視に対する関心度や知識度、ならびに児童の近視が及ぼす保護者のQuality of Life(生活の質:QOL)スコアへの影響を明らかにするため、2024年6月7日から6月13日に、意識調査を医療従事者とともに実施しましたので、その結果をお知らせします※。

近視は世界中で増加しており¹、日本においても裸眼視力1.0未満の児童生徒の割合は増加傾向にあり²、保護者のQOLに大きく影響する可能性があること、保護者の意識が近視進行抑制に大きく関わってくると考えられることから、小中学生の児童を持つ保護者の実態を明らかにすることを目的に調査しました。

本調査により、多くの保護者が児童の近視に対して、関心を持っていることが判明しました。また6割以上の保護者が、近視による学力低下や経済的負担等に関して不安を感じているという結果が分かりました。

【調査結果サマリー】

1.近視の予防、目の健康リスク、治療法等について8割以上の保護者が関心ある一方、7割以上の保護者は知識が不十分

2.児童が将来近視になるのではないか、あるいは将来近視が進行するのではないかと不安を感じる保護者は8割を占める結果に

3.不安を感じている保護者の9割が、その理由として「近視がどの程度進行するかわからないから」と回答

加えて、近視による学力の低下、経済的負担等に不安を感じている保護者が6割以上いた

4.医師から説明して欲しい内容は「治療方法」が半数以上と最も多くの回答を占めたが、実際に説明を受けたと回答した保護者は2割弱

5.視力低下が進行している児童の保護者ほどQOLスコアが低下する傾向が見られた

【調査概要】

2024年6月7日から2024年6月13日に、小中学生の児童を持つ保護者を対象にWeb調査を実施しました。小学生、中学生の保護者をそれぞれ1,000人とし、児童の2024年度学校健康診断の裸眼視力検査結果A判定(1.0以上)、B判定(1.0未満0.7以上)、C判定(0.7未満0.3以上)、D判定(0.3未満)で分類し、各判定結果について小学生、中学生それぞれ1判定ごとに250人の回答が得られるように調整し、2,451人から回答を得ました。

※「本調査論文」

二宮さゆり, 他; 小中学生の保護者を対象としたWebアンケートを用いた近視に対する意識調査ならびに近視進行に対する不安やQOLへの影響.医学と薬学 2025, 82 (1), 83-96.

URL:https://jjmps.jp/thesis/82_01_06.html?k=d8d178faf5ae932a05

参考文献をご覧いただく場合は、2027年2月11日までは、パスワードは不要です。以降、ご自身で登録されているIDとパスワードが必要になります。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-11e835dadee85df9e6527bccef3226d1-71x71.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【調査結果】

1.近視の予防、目の健康リスク、治療法等について8割以上の保護者が関心ある一方、7割以上の保護者は知識が不十分

小中学生の児童を持つ保護者に児童の近視に関してどのようなことに関心があるか聞いたところ、「日常生活で気をつけること」が最も多い9割を占める結果となりました。それに次いで、「将来の目の健康に与えるリスク」や「進行を抑えるための治療方法」について8割以上の方が関心を持っていることが分かりました【図1】。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-3121fdf970c6b1aed0a46b74668cc700-1191x437.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

また、近視に関する知識について聞いたところ、すべての項目において「よく知っている」、「知っている」と回答した保護者の割合は3割以下でした【図2】。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-c3cb8c9f52509d9d492b2de785a33846-1248x486.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

2.児童が将来近視になるのではないか、あるいは将来近視が進行するのではないかと不安を感じる保護者は、8割を占める結果に

児童が将来近視になること、将来近視が進行することに不安を感じるかを質問したところ、「不安を感じる」と回答した保護者と「少し不安を感じる」と回答した保護者をあわせた“少なからず不安を感じている”方が8割いました【図3】。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-9e95c93656cec4e7c2f56bdba72ee30c-803x436.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

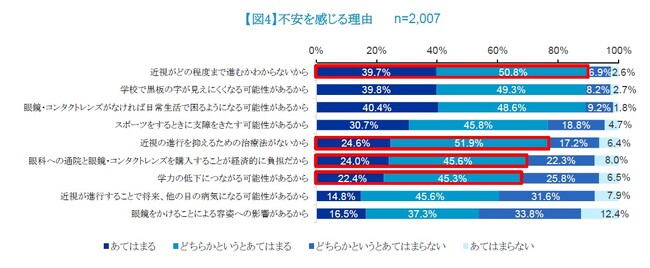

3.不安を感じている保護者の9割が、その理由として「近視がどの程度進行するかわからないから」と回答

加えて、近視による学力の低下、経済的負担等に不安を感じている保護者が6割以上いた

児童の近視に関して不安を感じている保護者2,007人のうち、不安を感じる理由として「近視がどの程度まで進むかわからないから」が最も多い9割を占めました。その他にも、「近視の進行を抑えるための治療法がないから」が7割を占め、「経済的負担」や「学力の低下」等に不安を感じる保護者が6割以上でした【図4】。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-6210c335866fa26b8c97a9e62eae8370-1159x477.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

4.医師から説明して欲しい内容は「治療方法」が半数以上と最も多くの回答を占めたが、実際に説明を受けたと回答した保護者は2割弱

全体のうち、眼科で近視と診断されたことがある児童の保護者1,146人に「医師から説明して欲しい内容」を聞いたところ「近視にどのような治療方法があるか」と「日常生活で気を付けること」を半数以上の方が回答しました。また、「近視が子供の将来の目の健康に与えるリスク」についても、半数近くの保護者が医師から説明して欲しいと回答しています【図5】。しかし実際に「医師から説明された内容」を聞くと、4割以上は「日常生活で気を付けること」は聞いているが、「近視にどのような治療方法があるのか」について説明を受けたと回答した方は2割弱、それ以外のことについても説明されたのは2割以下でした【図6】。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-bb539095e9d2f10503c5bd358c3ff1ce-1128x360.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-757f02b4a832cb8337a2635d26bf2365-1137x361.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

5.視力低下が進行している児童の保護者ほどQOLスコアが低下する傾向が見られた

保護者のQOLをPedsQL(Pediatric Quality of Life Inventory) Family Impact Module, Version2を用いて調査した結果、視力がA判定の児童の保護者のスコア80.18に対して、C判定の児童の保護者は77.31、D判定の児童の保護者は75.63と、PedsQL合計スコアが有意に低下していました【表1】。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-dafadefd515a73311e4d6f1398b43b71-1174x766.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【本調査結果に関する専門家からのコメント】

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-b5266243442c7be51f649ceb1b19a1a5-300x369.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

伊丹中央眼科 院長 二宮さゆり先生

近視とは、眼球の形が前後方向に長くなって、目の中に入った光線のピントが合う位置が網膜より前になっている状態です。また、近視が進行することで、重大な視力障害至る可能性のある合併症リスクが増加すると報告されています³ 、⁴。

今回の調査結果から、小中学生の保護者は近視に対して高い関心を持っているものの、知識を十分に持っていない割合が多いことが示されました。また、近視の進行を抑える治療法についても関心は高いものの、具体的な治療法については知らないという結果でした。さらに、保護者は子供の近視が進行することに不安を感じており、保護者自身のQOLスコアが低くなる等、近視の子供を持つ日本の保護者の実態が明らかになりました。

近年の近視の増加は、特に子供たちの野外活動時間の減少と、読書、勉強、デジタル機器の使用等、近業作業(近くを見る作業のこと)活動の増加が組み合わさったことによるライフスタイルの変化に起因すると考えらえます³。調査結果においては、近視が進行した児童ほど、目とスクリーンの距離が有意に短くなり、1日の平均スクリーンタイムが有意に長くなっていました【図7】【図8】。

近視は、低年齢であるほど年間進行量が大きいという報告があり⁵、主に学齢期に進行することから⁶、この時期の進行抑制が重要だと考えられています。今後は、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正に加えて、近視に関する情報や予防のための生活指導、進行を抑える治療等、様々な対処法が広く普及し、近視が発症した初期段階から対処法を選択できるようになることで、児童の近視進行に対する保護者の不安が軽減されることが期待されます。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-86bd9bbbf8c69a33af6dd5d98eef8dbb-1195x376.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/74428/85/74428-85-de893b5f230b4f3ba5b390f742e383be-1175x396.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【概要】

調査対象 :小中学生の保護者

調査対象数:2,451例(年齢:44.4±5.8歳 男女比:男性45.5%、女性 54.5%)

調査方法 :Webアンケート調査

調査期間 :2024年6月7日から2024年6月13日

なお、今回の調査はWeb調査であり、保護者の自己申告による回答を基にしており、実際の診療内容など客観的な指標については取得困難であることから、一定の限界があります。

<参考文献>

1. Holden BA et al, Ophthalmology. 123(5):1036-42, 2016.

2. 文部科学省: 報道発表 令和6年度学校保健統計(確定値)の公表について. https://www.mext.go.jp/content/20250213-mxt_chousa01-000040132_1.pdf

3. Morgan IG et al, Lancet. 2012;379(9827):1739-48.

4. Haarman A et al, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49.

5. Sankaridurg PR et al, Eye (Lond). 2014;28(2):134-41.

6. Takeuchi M et al, Sci Rep. 2022;12(1):2879.

Santenについて

Santenは、眼科領域に特化したスペシャリティ・カンパニーとして、世界中の患者さんや生活者、医療関係者の皆さまへの価値ある製品やサービスの提供を通じ、人々の「Happiness with Vision」の実現に貢献することを目指しています。創業以来、「天機に参与する」という基本理念の下、130年以上にわたり人々の目の健康維持・増進を追求してきました。現在、眼科領域における医薬品の研究開発、製造、販売・マーケティング活動をグローバルに展開し、世界60以上の国・地域で約5,000万人の人々の目の健康をサポートしています。私たちのミッションは、眼科領域における専門性と患者さん視点から創出される製品やサービスを通じて、目の病気の予防や診断、治療において今まで提供されていない重要な価値を患者さんや社会に提供し続けることです。一人でも多くの患者さんが幸せで豊かな人生を過ごすことができる未来を創り出すため、世界中の人々が「見る」を通じた幸せを実感できる社会の実現に向けて全力を尽くしています。

詳細については、当社ホームページhttps://www.santen.com/jaをご参照ください。