[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/66527/50/66527-50-fdabc39c3304a515e57e08bf7f24f2a1-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

「素敵な役割のあふれる日常を創る」をビジョンに掲げ、令和4年度に厚生労働省の老人保健事業「都道府県による市町村支援に活用するための支援パッケージ策定に係る調査研究」に取り組み、全国の市町村のwell-beingな地域づくりを後押しする「地域づくり支援ハンドブックvol.1.0」を作成するなどwell-beingデザインを通じて人々、組織、地域に新たな可能性や価値を提供している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、この度令和6年度和歌山県「地域支援事業に係る市町村伴走支援業務」を受託し、2つの町に対して伴走支援を実施し、それぞれの成果を生み出すことができましたのでご報告させていただきます。

【令和6年度和歌山県地域支援事業に係る市町村伴走支援事業とは】

和歌山県では、「わかやま長寿プラン」に基づき、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、地域包括ケアシステムの深化に取り組んでいます。

本事業では、ロールモデルとして選定した市町村に対し、地域支援事業が新たな価値を創出できるよう、従来の枠組みを超えた新たな視点を取り入れ、地域の実情に即した形でのリデザインができるよう伴走支援を実施しました。

市町村が将来的に自走できる体制の構築を目指し、定期的な支援会議を通じて対話を重ね、課題に応じた計画・実施・評価を行うとともに、その成果を和歌山県内の市町村対して広く発信していくことを目指し実施しました。

【本事業におけるTRAPEの取組内容と特徴】

- 市町村の募集・選抜

- - 参加希望を公募し、説明会の開催

- - 県と協議のうえ 2市町村 を選定

- 8か月間の伴走支援プログラム目標は “自走できる体制” の構築

- - 現状把握・課題設定

- - スケジュール策定(プログラム全体の工程を設計)

- - 伴走支援自治体との戦略会議

- - 進捗管理

- 成果発表会

- - プログラム終了時に発表会を開催し、成果を県内全域へ共有・波及

- アンケートの実施

- 成果報告書の納品

- 事務局運営

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/66527/50/66527-50-bb39924c524a5b81f17e0e02d6e1992f-1408x1054.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/66527/50/66527-50-ab2c98cfe3677484455e7386abd6de38-1408x1056.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

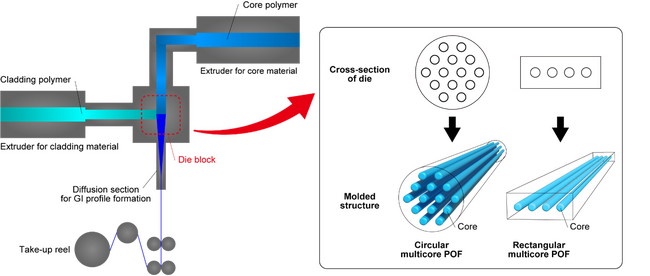

今回の伴走支援プログラムで私たちが最も重視したのは、「ビジョンを共有し、対話を重ね、経験から学び続けること」です。

まず、高齢者が自分らしく暮らし続けるという“理想の姿”を関係者全員で描き、その目的を指針に据えました。

次に、行政・専門職・住民など多様なプレイヤーが腹を割って語り合い、気づきを行動につなげる“対話の循環”をつくりました。

さらに、小さなアクションを試し、振り返り、学びを次の挑戦へ活かす“経験学習サイクル”を回し続けることで、成功体験を積み重ねました。

こうして生まれた気づきと学びを、「現在→過去→未来」を貫く“わがまちのストーリー”に落とし込み、共通の地図=ロードマップを策定しました。現状把握、背景理解、ゴール設定、ギャップを埋める中期・短期目標、そして今すぐ踏み出せるスモールステップを可視化し、誰もが進捗を語れる状態を整えました。これにより、市町村自らが中長期的に走り続けられる自走体制の土台を築くことを大切にしました。

【対象市町村2町の取り組みテーマと成果(一部)】

那智勝浦町:「通所型サービスC(短期集中プログラム)モデル事業のデザインと実施ーセルフマネジメント力をアップすることを目指して」

那智勝浦町では、「通所型サービスC」創設に向けて、まず町内の関係者による対話を通じて“ありたい姿”の共有からスタートしました。

話し合いの中では、「カッコよく歳を取りたい」といった想いを、より生活に根ざした具体的なイメージ--たとえば「ジーンズを履いておしゃれを楽しんでいる人」--として描き直すことで、地域全体で共有できる理想像が生まれました。

その理想を実現するためにどのような短期集中プログラムがふさわしいのか、関係者同士で何度も対話を重ねた結果、「利用者自身のセルフマネジメント力を高めること」が最も重要なテーマであると定まりました。運動を主軸にするのではなく、日々の暮らしに焦点を当て、“対話”を中心としたプログラム構成とする方針が決定されました。

モデル事業を通じて、利用者の心身状態が改善されるなどの成果が見られ、関係者全員でその変化を喜び合うことができました。一方で、「卒業後に自分ひとりで取り組めるか不安」といった声も利用者から聞かれたため、真のセルフマネジメント力を身につけるには、さらに支援の在り方を見直す必要があることも明らかになりました。

この課題については、理学療法士だけのものとせず、多職種がそれぞれの立場から意見を出し合いながら改善策を検討。たとえば今回のモデル事業では運動や個別指導の比率が高かったのに対し、令和7年度の本事業では、対話の時間をより多く取り、プログラム後半では専門職による支援を段階的に減らしていくことで、利用者自身が自ら取り組む時間を徐々に増やしていく方針です。

モデル事業で得られた成果と気づきを活かし、サービス内容をさらに進化させていこうという那智勝浦町の意欲は高まっており、令和7年度からの本事業に向けて、チーム全体での機運が着実に高まっています。

日高川町:「“バラバラ”から“チーム”へーわがまち流の介護予防づくり」

当初、日高川町では、地域包括支援センター(行政)、社会福祉協議会(生活支援コーディネーター)、介護事業所がそれぞれ個別に動いており、「てんでバラバラ」な状態で介護予防に取り組んでいることが大きな課題でした。

この状況を変える第一歩として、関係者が一堂に会し、お互いの取り組み内容や目的を共有する場を設けました。対話を重ねる中で見えてきたのは、「元気なうちから、すべての高齢者に介護予防に取り組んでほしい」という共通の想いが、実は関係者全員にあったということでした。この気づきによって、小さな連携が自然と生まれはじめました。

ただ、その“届けたい相手”である、元気な高齢者や介護予防未参加の方々が、実際にどんなことを望んでいるのかはまだ把握していませんでした。そこで、行政と社協が連携し、サロンや教室以外で高齢者が自然に集まっている場を見つけるため、「まち歩き」という形で地域へ足を運ぶ取り組みを開始しました。

実際に出向いてみると、参加者が集まる背景にはさまざまな理由があることが分かりました。

たとえば、「行くか行かないかを自分で決められる」「自分の好きなタイミングで行ける」「その場所で自分の“役割”がある」といった、“自由さ”や“関わり方”へのこだわりが、参加の動機になっていることが見えてきました。

こうした学びをもとに、地域包括・社協・作業療法士が連携し、実際に高齢者が集まる場を訪問しながら、つながりづくりに取り組みました。ところが中には「こんなことは健康センターでやってほしい」と、場の空気を壊されたと感じた高齢者から厳しい声があがることもありました。

この経験から、自然発生的に形成された住民同士のルールや距離感が存在する場に入る際には、事前の丁寧なアセスメントが不可欠であることを学びました。

これまで日高川町では、国や近隣自治体の方針に沿って介護予防事業を進めてきました。しかし、その結果、参加者が固定化され、新たな対象者に広がりにくいという課題が続いていました。

今回の取り組みを通じて私たちは、「本当にこの町に必要な介護予防とは何か」を考える上で、自ら地域に出向き、住民やその活動、環境を肌で感じることの大切さを実感しました。机上の計画ではなく、現場にある“リアルな暮らし”に触れ、関係者でその意味をともに考えるプロセスこそが、“わがまちに合った介護予防”の第一歩でした。

この気づきをもとに、令和7年度は「まち歩き」にとどまらず、健康診断、窓口相談、日常のちょっとした対話など、あらゆる接点を活かして住民の声を丁寧に拾い上げていき、その声を出発点に、チーム日高川として、住民とともに考え、つくり上げる介護予防のかたちを実践していく予定です。

【2町の伴走支援を通しての声(一部掲載)】

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/66527/50/66527-50-53e538c12ff32e8969a16cd69dd355c3-253x190.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

那智勝浦町

主担当の事務職

- これまでの行政の会議では、あらかじめ結論が決まっていたり、発言力の強い人の意見に流されがちで、自由に意見を出し合うことが難しい場面が多くありました。しかし今回の伴走支援では、TRAPEのファシリテーションにより、専門職や行政職員など関係者全員が対等に意見を出し合える雰囲気がつくられました。そのおかげで、普段は知ることのできなかった関係者の想いや考えに触れることができたことは、大きな収穫でした。

- 今回の取り組みは、一見すると時間がかかるようにも思えた対話のプロセスでしたが、進むうちに自分自身の思考が整理され、考えが深まっていく実感がありました。こうした体験はこれまでにあまりなく、とても新鮮で楽しく感じました。今後は、今回のような対話の場を内部でも自主的に生み出せるようにしていきたいと感じています。

- 那智勝浦町では、関係者全員が一つのチームとして通所型サービスCをゼロから考え、モデル事業として形にできたことも大きな成果です。チームで取り組めたことそのものが、今後の事業展開にとって非常に意義深い経験となりました。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/66527/50/66527-50-2da24b767e8a277c0a5c87ef12c3d280-230x173.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

日高川町

保健師

- 今回の伴走支援は、本当に気持ちよく取り組むことができ、学びの多い時間となりました。私はもともと看護師として現場で揉まれてきた経験があるため、「失敗してはいけない」「間違ってはいけない」という思いが強く、トライ&エラーに対する恐怖心を抱えていました。しかし、今回の支援を通して、「住民の声を聞くために仮説を立て、実際に声を聞き、振り返る」というプロセスを何度も体験し、挑戦と学びを繰り返すことの大切さに気づくことができました。この気づきは、これからどんな仕事をする上でも大きな力になると感じています。

- 日々の業務に追われる中で、保健師としての専門性や役割に迷いを感じることもありましたが、今回の経験を通して、「保健師としてのやりがい」や「多職種連携の本質」をあらためて実感することができました。学生時代に学んだ“多職種連携”とはこういうことだったのだと、五感で体感できたのはとても貴重な経験でした。

- 今回の伴走支援を一言で表すと「楽しかった!」に尽きます。ですが、ただ楽しかったで終わらせるのではなく、これからの業務に活かしていきたいと思います。たとえば地域ケア会議の進め方も、これまでの「伝える場」から、「参加者の思いを引き出す場」へと変えていけるよう、今回の学びをベースに少しずつアレンジを加えて実践していきたいと考えています。

【和歌山県様からのコメント】

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/66527/50/66527-50-be8a8228b49bdb42c832ac7963d5a4b1-1080x1103.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

和歌山県福祉保健部保健政策局

長寿社会課 地域包括ケア推進班

主査 山田 遼太様

これまで和歌山県では、この事業はこういうやり方でやってください、というように、一律にお手本を示すような形で地域支援事業にかかわってきました。

もちろんそういうやり方が有効な場合もありますが、地域の状況や基礎自治体内部の体制も全く違う中で和歌山県の地域包括ケアシステムを深化・推進していくためには、これまでと違ったアプローチも必要だと考え、時間をかけてその方法を議論してきました。

その結果、地域の状況をよく知る基礎自治体の担当者さん一人一人に寄り添いながら対話を重ね、県がより深く地域支援事業にかかわっていく必要があると考え、本事業を立ち上げました。

そんな本事業において最も重視したことは規範的統合(=チームづくり)です。

そもそも地域支援事業は庁内・庁外の関係者といかに連携するかが肝となりますが、連携するためにはまず、関係者同士がそれぞれの思いや目標を共有することが絶対に必要です。

これは簡単なことのように思えますが、行政組織は縦割り意識が強く、多くの基礎自治体において規範的統合が課題となっています。

こうした背景の中で、この1年間株式会社TRAPE様とご一緒し、私自身支援の場に同席してきました。そこで感じたこととしては、「自らの思いを他者に知ってもらい、共に未来のことを考えるのは楽しい」ということです。そして、「外部からの適切な後押しがあれば、連携という名の歯車はたちまち回り始める」ということです。

実際、支援に入らせていただいた基礎自治体の皆さんからも「楽しかった」というコメントをいただきました。また、その行動力とスピード感には終始驚かされていました。

もちろん、今はまだスタートダッシュを切ったばかりなのでこれで終わりではありませんが、支援の中で培ったチームの力があれば、今後も楽しみながら、より良い未来に向けて取り組んでいけると信じています。

最後に、ご支援いただいた株式会社TRAPE様には改めて感謝申し上げます。

関係者から発言を引き出すための投げかけや雰囲気づくりにご配慮いただきつつ、論点の洗い出しや情報の整理に加え、重要なご示唆を与えていただく場面もあり、担当者として大いに勉強になりました。1年間本当にありがとうございました。

【都道府県・市町村のご担当者の皆様へ】

株式会社TRAPEは、「素敵な役割のあふれる日常を創る」をビジョンに掲げ、人・組織・地域の可能性を引き出す“well-beingデザイン”を軸に、様々な自治体・省庁と協働してきました。私たちは、自治体の皆様や地域の関係者の皆様とともに新たな価値を創造していくパートナーです。

◆ 主な実績(一部抜粋)

■ 2018年度(平成30年度)

寝屋川市にて、日本初の「リ・エイブルメント」モデル事業を実施しました。

本モデル事業は、「セルフマネジメント力の向上」「通所のない日の過ごし方に着目」、「対話を重視」を柱とし、短期間で効果的に支援する短期集中型の通所サービスを開発・実施しました。

さらに、日本の介護予防分野で初めてランダム化比較試験(RCT)を用いて、サービスの有効性を検証。セルフマネジメントシートなども開発し、科学的根拠に基づく成果が示されました。

▶ 詳細:寝屋川市プロジェクト

■ 2022年度(令和4年度)

厚生労働省 老健事業「市町村支援に活用するための支援パッケージ策定調査研究」に参画しました。

自治体の実務に役立つ『地域づくり支援ハンドブックvol.1』を作成しました。

※現在の『地域づくり支援ハンドブックvol.2』はこのvol.1が土台となって作成されています。

▶ ダウンロード:地域づくり支援ハンドブックvol.1

厚生労働省 令和4年度「地域づくり加速化事業 -アドバイザー派遣-」に弊社鎌田がアドバイザーとして、観音寺市、隠岐広域連合(隠岐の島町、海士町、西ノ島町)

https://trape.jp/news/in-the-fiscal-fourth-fiscal-year-reiwa-the-ministry-of-health-labour-and-welfare-regional-development-acceleration-project-support-for-the-promotion-of-advisors-in-kantoji-city-kamata-our-repres/

■ 2022~2024年度(令和4~6年度)

山形市にて、介護予防の地域支援事業を一体的に再構築するモデル事業の設計・実施を担当。これまでの事業成果や課題をもとに、複数の施策を整理・統合し、持続可能な地域モデルづくりに取り組んでいます。

https://trape.jp/news/we-have-concluded-a-comprehensive-partnership-agreement-with-yamagata-city/

■ 2023~2024年度(令和5~6年度)

岡山県「市町村支援アドバイザー派遣事業」において、市町村の介護予防推進を専門的にサポート。県内各地で伴走型支援を行い、地域に応じた実践の設計と展開に取り組んでいます。

▶ 詳細:岡山県アドバイザー派遣事業

【株式会社TRAPE(トラピ)について】

代表:鎌田大啓

本社:大阪市淀川区西中島5-11-9 新大阪中里ビル3F

URL:https://trape.jp/

設立:2015年9月

事業内容:

・「生産性向上くん」

介護事業所の生産性向上において一番重要な「準備8割」を実現するためのチームを作り、現場の課

題を「見える化」し、分析・解釈まで行える委員会機能を備えた、完全無料の業務改善サポートオン

ラインツール

・「Sociwell ソシウェル」

「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる

生産性向上 伴走支援サービス

・「介護経営者クラブ」

組織の枠を超えて経営者が対話し合い知見をシェアできる会員制コミュニティ

・「厚生労働省・自治体関連事業」

高齢者支援セクションが安心して頼れる一気通関の事業パートナー

【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】

株式会社TRAPE 広報担当 宛

E-mail:info@trape.jp

https://trape.jp/contac