[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158650/7/158650-7-5ddbce2d07c4bdd716a4a9c7cca96ebb-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、2025年10月8日(水)、万博閉幕を前に、宮田裕章氏、藤本壮介氏をはじめ大阪市長の横山英幸氏、万博全体の景観や静けさの森の植栽などを担当したランドスケープデザインディレクターの忽那裕樹氏、森と共鳴する「Better Co-Being」の建築を担当したSANAA(妹島和世氏、西沢立衛氏)らが登壇し、大阪・関西万博を通じて築いてきた価値や取り組みの意義、そしてそれを未来へとつなぐための活動について語るプログラム「共鳴と森-突き破る塔(1970)から開かれる空(2025)へ」を会場内テーマウィークスタジオにて開催いたしました。

会場中央に位置する「静けさの森」は、万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の象徴としてつくられ、来場者が自然と共鳴できる場として注目を集めてきました。2025年6月に大阪府・大阪市が発表した「夢洲第2期区域マスタープラン Ver.2.0(案)」にて、「静けさの森」の植栽が会期終了後も残置される方針が示されました。

本イベントでは、万博を通じて生まれた思想や共創のプロセス、そしてそれを未来へとどうつないでいくのか。未来社会における“共鳴”のあり方と、会期後のレガシー形成に向けた展望を語り合いました。

■プログラムと登壇者

第1部 Expo2025と各国のエリアプラン

-宮田裕章氏(テーマ事業プロデューサー/慶應義塾大学教授)

-マリオ・ヴァッターニ氏(大阪・関西万博イタリア政府代表)

-モハメド・アルダハラウイ氏(サウジアラビア王国館 メディアディレクター)

第2部 ポスト万博の大阪の可能性

-宮田裕章氏(テーマ事業プロデューサー/慶應義塾大学教授)

-藤本壮介氏(会場デザインプロデューサー/建築家)

-忽那裕樹氏(ランドスケープデザインディレクター/株式会社E-DESIGN代表)

-横山英幸氏(大阪市長)

第3部 Expo2025 以降の都市

-宮田裕章氏(テーマ事業プロデューサー/慶應義塾大学教授)

-藤本壮介氏(会場デザインプロデューサー/建築家)

-SANAA(妹島和世氏、西沢立衛氏)※「Better Co-Being」建築設計

■アーカイブ

後日、静けさの森特設サイト(https://forest-expo2025.jp)もしくは下記URLからご覧いただけます。

https://www.youtube.com/live/6zlvOVqnw5I

第1部 Expo2025と各国のエリアプラン

第1部では、大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサーの宮田裕章氏のほか、大阪・関西万博イタリア政府代表のマリオ・ヴァッターニ氏、サウジアラビア王国館 メディアディレクターのモハメド・アルダハラウイ氏が登壇し、Expo2025と各国のエリアプランについて語られました。

イタリア館のヴァッターニ氏は、藤本壮介氏の「大屋根リング」の設計によって多国間の協働を感じたと話し、ミラノ万博を振り返り「都市は万博で変わる」と語りました。イタリア館では本物のアートや食文化のリアルな展示を通じてイタリアの本質を伝えることができたと振り返りました。一方、サウジアラビア館のアルダハラウイ氏は、風を感じる没入体験型の映像や、和の要素と融合した料理などを通じて、持続可能な都市像とともに新たなサウジの魅力を発信しました。宮田裕章氏は「五感を通じてこそ多様性が伝わる」と語り、リアルな共体験が都市の未来を紡ぐと締めくくりました。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158650/7/158650-7-3dce1f7edd2a22d5fa993f16bc8fe089-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

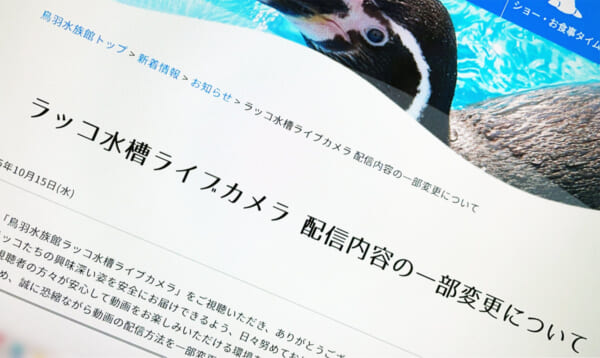

第2部 ポスト万博の大阪の可能性

第2部では1部に登壇した宮田裕章氏のほか、会場デザインプロデューサーの藤本壮介氏、大阪市長の横山英幸氏、静けさの森の植栽などを担当したランドスケープデザインディレクターの忽那裕樹氏が登壇し、ポスト万博の大阪の可能性について語られました。

藤本氏は、象徴的な建築「大屋根リング」について、目的がなくとも楽しく歩ける空間として機能したと語り、人が歩き、集うことで“建物に命が吹き込まれた”と振り返ります。宮田氏も「人こそが最大のレガシー」と語り、リアルな体験でしか伝わらない空間の価値を強調しました。

横山市長は、効率性ではなく“ゆとり”や“非効率”にこそ都市の豊かさがあると述べ、大阪らしいオープンな文化や感性が、これからのまちづくりに必要だと示唆しました。

万博の空間は「大屋根リング」と「静けさの森」により、「祝祭性」と「内省さ」の二重構造として設計され、来場者が自分の居場所を見つけられるような風景づくりが意識されていたと宮田氏は述べ、忽那氏は万博会場で植栽と人との共存を表現したように、都市に自然と人の居場所を共存させる必要性を説きました。

大阪万博は、ルールではなく“問い”をひらき、人の感性に委ねられた空間であり、今後の都市設計にとって重要なヒントを残しています。横山市長は「この経験を次の街づくりに生かし、国際都市としての魅力をさらに磨いていきたい」と語り、万博がもたらした未来への原動力としての価値を再確認しました。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158650/7/158650-7-b3637ecbd6ecf15625920a1e357af16b-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158650/7/158650-7-8bb30cffbfd35f4e3c1d659edd5c992f-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

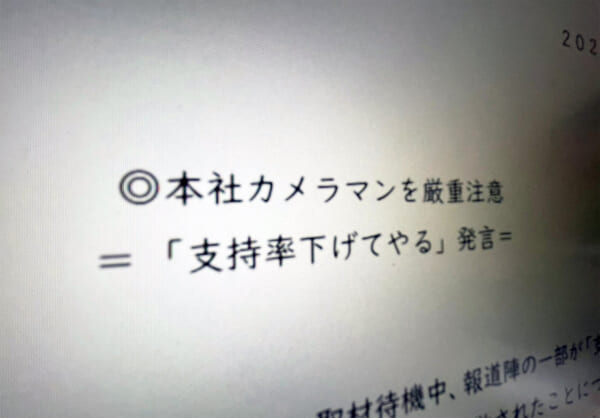

第3部 Expo2025 以降の都市

第3部では2部に登壇した宮田裕章氏、藤本壮介氏のほか、森と共鳴する「Better Co-Being」の建築を担当したSANAA(妹島和世氏、西沢立衛氏)らが登壇し、Expo2025以降の都市について語られました。

妹島氏は、屋根や壁を持たない「Better Co-Being」パビリオンを例に、様々な環境とどのように関係を持つかを考えることが、人と自然との関係を見つめ直すきっかけになると語り、これからの街づくりにも、そうした意識を持って人々が関わっていくことの大切さを述べました。

西沢氏は、街は人間の命の一部であり、その延長として捉える感覚が、これからの時代にいっそう大切になっていくのではないかと語り、「建築は生きるための環境そのもの」として、都市の未来に必要なのは“整備された硬さ”ではなく、“しなやかな共存”だと述べました。

藤本氏は、「リング」は一見硬く巨大だが、人が近づき、上がるにつれて空が開け、柔らかさが現れると語り、建築が問いを生み、都市と人の新しい関係性を提示できる存在であると示唆しました。

都市は“壁を作る”ことで秩序を保ってきましたが、これからは“境界を溶かす”ことが新たな経済と文化を育む鍵になる――。そんな、建築から始まる未来への提言がなされたセッションとなりました。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158650/7/158650-7-0aa4b0b8d38509d5c2d30af0ba7f8a2c-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]