[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/168320/2/168320-2-c53e12d15fd16549e4443f0dc7f28353-1190x1684.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

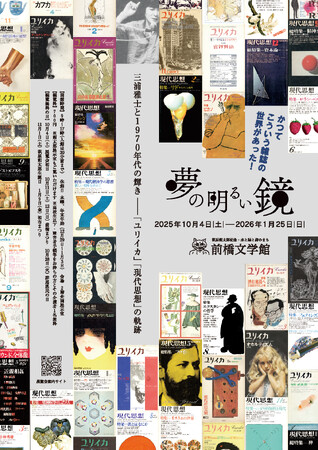

前橋文学館(群馬県前橋市千代田町3丁目12−10)は、特別企画展「夢の明るい鏡 三浦雅士と1970年代の輝き―「ユリイカ」「現代思想」の軌跡」を令和7年10月4日(土)から令和8年1月25日(日)まで開催します。

内容

ヒッピーもスチューデント・パワーも、起こったのはみな1960年代後半のこと。1970年代は学生も市民も地味な生活に戻った時代でした。いわば話題になることの少ない時代。でも、本当にそうだったのでしょうか。じつは1970年代は多くの雑誌が創刊されるなど、知的活気に満ちた時代、両次世界大戦を含む20世紀の全体を検証する時代だったのです。その一例として「ユリイカ」「現代思想」が挙げられます。

本展では、文芸評論家・三浦雅士が20代で編集者を務めた「ユリイカ」(1969年7月号~1975年1月号)と「現代思想」(1975年1月号~1981年1月号)を全冊展示し、1970年代が秘めていた知的情熱の一端を紹介します。会場では当時活躍した執筆者をはじめ、雑誌に触れて刺激を受けた方々のエッセイ、映像などを公開します。映像は、会期中、当館公式YouTubeでも公開します(詳しくは本展HPをご覧ください)。

なお、三浦は1980年代に執筆活動に入りますが、その間、舞踊芸術にも強い関心を持つようになり、1990年代に「ダンスマガジン」などを創刊します。それらも一部展示します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168320/table/2_1_404f9264089bc05513f7a7f291a01576.jpg?v=202509070216 ]

関連イベント

展覧会初日対談「1970年代から振り返る」ネット社会における雑誌づくりの可能性を探る

三浦雅士(文芸評論家、「ユリイカ」・「現代思想」元編集長、日本芸術院会員)× 萩原朔美(前橋文学館特別館長、「ビックリハウス」元編集長、映像作家)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168320/table/2_2_f5238e2bf08c943cfdeca62205cbfbd8.jpg?v=202509070216 ]

対談「昭和時代、最後の20年」いま再びエディターシップが問われる時代

三浦雅士(文芸評論家、「ユリイカ」・「現代思想」元編集長、日本芸術院会員)× 松浦寿輝(小説家・詩人・批評家、東京大学名誉教授、日本芸術院会員)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/168320/table/2_3_2820f5ae9d57b840e09b68f5d3103886.jpg?v=202509070216 ]

講演会「吉本隆明、澁澤龍彦、大岡信」朔太郎、賢治、中也の後に

三浦雅士(文芸評論家、「ユリイカ」・「現代思想」元編集長、日本芸術院会員)[表4: https://prtimes.jp/data/corp/168320/table/2_4_6c76b3b471c0bb8c4023da70db45414c.jpg?v=202509070216 ]

展覧会担当学芸員による解説

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/168320/table/2_5_10d40ae1f2e4407ed5c619ecf8b5dddd.jpg?v=202509070216 ]三浦雅士プロフィール

1946年、青森県生まれ。1969年、那珂太郎の紹介で、清水康雄の青土社設立と同時に入社、第2次「ユリイカ」創刊に立ち会う。初めは社長一人、社員一人の会社だった。数号で売れ行き不振のため廃刊を余儀なくされそうになるが、特集形式を採るよう進言し、那珂と相談のうえ萩原朔太郎特集を刊行、これで雑誌を持ち直させた。その後、宮沢賢治、中原中也など、増刊号、特別号などを次々に刊行し、「ユリイカ」を軌道に乗せた。1972年、編集名義人となる。1973年、清水は「ユリイカ」の成功に力を得て「現代思想」を創刊するが、1年半ほどで立ちゆかなくなる。後事を托された三浦は、1975年1月、「現代思想」編集長に転じ、吉本隆明、澁澤龍彦、山口昌男、柄谷行人、蓮見重彦、岸田秀ら、日本人執筆者に力点を置き、「現代思想」を軌道に乗せる。1981年、青土社を退社。執筆に転じるが、1984年から2年近くコロンビア大学特別研究員としてニューヨークに滞在、舞踊芸術の重大性に気づく。1991年、新書館編集主幹に就任、月刊「ダンスマガジン」を創刊し、編集活動に復帰する。主著に『私という現象』『身体の零度』『青春の終焉』『出生の秘密』『孤独の発明』など。なお、2013年から2016年まで萩原朔太郎研究会第5代会長を務めた。

アクセス

住所:群馬県前橋市千代田町3丁目12−10

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/168320/2/168320-2-1b4609100bc009ab0e5ae462cacdb694-1503x1503.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

・関越自動車道前橋ICから車で約15分

※広瀬川サンワパーキングをご利用の場合、駐車券のご提示で4時間分の無料処理を行います。

・JR前橋駅から徒歩で約20分

・JR前橋駅からタクシーで約5分

・JR前橋駅からバス(3系統)で約7分

・上毛電鉄 中央前橋駅から徒歩で約7分

前橋文学館ホームページ

以下のURL先をご覧ください。

https://www.maebashibungakukan.jp