[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/21495/789/21495-789-0e8b8b01cc3b77e6f3deb25f67a54050-819x126.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

順天堂大学大学院医学研究科精神・行動科学の加藤忠史教授と、東京都立松沢病院の永倉暁人医師(順天堂大学大学院医学研究科博士課程大学院生)らの研究グループは、双極症*¹の動物モデル研究によって双極症の原因脳部位の候補として浮かび上がった「視床室傍核*²」に着目し、死後脳で病理学的検索を行った結果、視床室傍核に顆粒空胞変性*³呼ばれる神経病理学的所見が見られることを明らかにしました。また、以前に死後脳研究で報告され、脳画像研究でも指摘されていた、双極症患者の脳におけるタウ蛋白の蓄積を確認しました。双極症における脳病変を捉えた本成果は、双極症の病態解明に向けて大きな一歩となるものです。

本論文はPsychiatry and Clinical Neurosciences誌のオンライン版に2025年9月2日付で公開されました。

本研究成果のポイント

● 双極症患者死後脳の視床室傍核に顆粒空胞変性という病変を同定

● 双極症患者の死後脳でタウ蛋白が蓄積していることを確認

● 顆粒空胞変性は高齢発症患者で多く、若年発症患者における視床室傍核の意義は今後の課題

背景

双極症(双極性障害)は、躁・うつ状態という極端な気分変動がみられることが特徴的な精神疾患の一つです。双極症を高頻度に伴うミトコンドリア病の原因遺伝子の変異を脳特異的に発現させたモデルマウスを作製したところ、反復性のうつ状態を示し、このマウスの脳内では、視床室傍核に変異ミトコンドリアDNAが蓄積していたことから、この部位が双極症の病態に関わる可能性が疑われていましたが、実際に双極症患者死後脳で視床室傍核を調べた研究は報告されていませんでした。本研究では、双極症患者死後脳において、視床室傍核に加え、側頭葉内側部についても検討を加えました。

内容

視床室傍核は、セロトニン神経などからの強い投射を受け、感情に関わる、いわゆる辺縁系と呼ばれる脳部位(扁桃体、側坐核、前部帯状回など)に投射するため、感情の調節に関わっていると考えられて注目され、マウスなどの動物で、近年盛んに研究されています。しかし、人の視床室傍核を調べた研究は非常に少ないのが現状です。本研究では、以前から精神疾患患者死後脳の蓄積を進めてきた都立松沢病院の脳試料を用いて、9名の双極症患者で視床室傍核を調べると共に、側頭葉内側については、スタンレー医学研究所ブレインバンク(米国)の14名の試料と合わせて23名での解析を行いました。

その結果、視床室傍核において、顆粒空胞変性と呼ばれる、アルツハイマー病患者の海馬などで見られる、神経変性に特徴的な所見が、9名中5名に見られ、対照群(9名中0名)より有意に多いことを見出しました(p<0.05)。顆粒空胞変性がみられた5名中、4名は高齢発症(40歳以上)患者でした。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/21495/789/21495-789-25a3b5cfed9a8067ec19886e89403606-1271x625.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

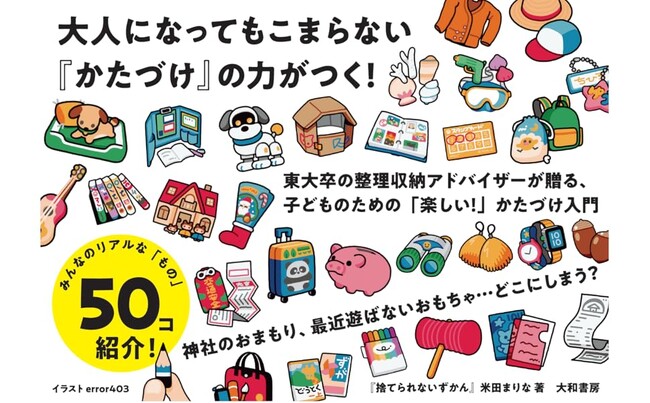

図1 CHMP2B陽性顆粒空胞変性(GVD)が双極症患者の視床室傍核に認められた。

すべての症例は松沢病院の双極症患者。

a-e: ヘマトキシリン・エオジン(H&E)染色。神経細胞質内に、単一または複数の、顆粒を含む空胞を有する構造を示している。

f-o: CHMP2B免疫染色(GVDの同定に一般的に使用される)。神経細胞質内の顆粒状染色を示している。

p: 症例2の視床。カルレチニン免疫染色で、視床傍室核(PVT)を同定した。カルレチニン抗体染色は、視床内で視床室傍核を同定するためにマーカーとして用いられる方法。黒四角は症例2(b, g, l)でGVDが観察された領域を示す。スケールバー = 10 μm(a-o)、スケールバー = 1 mm(p)。

また、側頭葉内側では、神経原線維変化とよばれるタウ病変が、双極症患者の39.1% (23名中9名)と、対照群 (11.1%、9名中1名)に比べ有意に多く見られ(p = 0.015)、ブラークステージという確立した神経原線維変化の評価法で評価すると、双極症患者で有意に高いステージを示しました(p<0.05)。また、嗜銀顆粒という、別種のタウ病変を評価する方法(齊藤ステージ)でも、有意に高いステージを示しました(p<0.05)。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/21495/789/21495-789-a6dfe4f42571c6e5341ab25e97195f7d-812x533.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

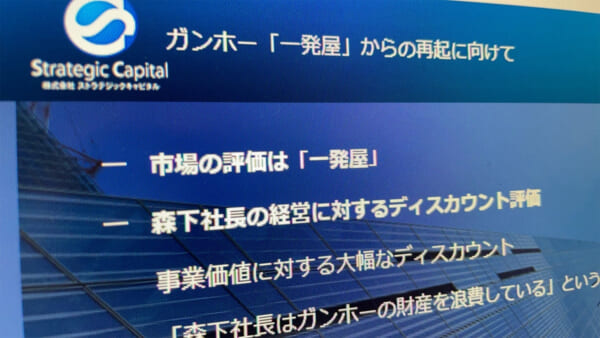

図2 双極症患者と対照群におけるタウ病理の比較

今後の展開

今回、研究グループが、双極症患者の死後脳において初めて視床室傍核を調べた結果、顆粒空胞変性という、顕微鏡で観察可能な病変を見出しました。

これは、精神疾患とされてきた双極症が、脳の病気であることを示しています。

しかしながら、この病変を示した患者は、ほとんどが高齢発症の患者でした。双極症は、通常は20歳前後に発症する疾患であるため、一般の若年発症患者における視床室傍核の役割は、今後の課題です。

また、今回、側頭葉内側部の検討により、タウ病変が多く見られることがわかりました。タウ病変はアルツハイマー病でも見られますが、双極症患者で見られた病変は、アルツハイマー病で見られるアミロイド病変を必ずしも伴わないことから、むしろPART(原発性加齢関連タウ病変)というべきものです。双極症患者におけるタウ蛋白の蓄積は、既に死後脳(Shioyaら、Neuropathology 2015)および脳画像(Kuroseら、Alzheimers Dementia 2025)により報告されており、今回の所見はこれらの研究を裏付けるものです。

今回見出された視床室傍核の顆粒空胞変性およびタウ病変に着目したさらなる研究開発によって、新たな診断法・治療法につながると期待されます。

用語解説

*1 双極症: 双極性障害。以前は躁うつ病と呼ばれていた。気分が高揚する躁状態または軽躁状態と、気分が落ち込むうつ状態を繰り返す、主要な精神疾患の一つで、人口の1%弱が罹患する。躁状態を伴う双極I型障害と、軽躁状態とうつ状態を伴う双極II型障害に分類される。躁状態では、行きすぎた行動により、社会的な損失を被ることがある。

*2 視床室傍核: 視床の一部で、脳室に面した、幅1mm程度の小さな神経細胞の集まり。視床上部(ししょうじょうぶ)に含まれる。マウスなどではよく研究されているが、人での研究は少ない。その機能はまだ完全には解明されていないが、感情のコントロールに関わると考えられている。

*3 顆粒空胞変性: 神経細胞内に現れる、膜で囲まれた顆粒を含む空胞。アルツハイマー病患者の海馬錐体細胞で見られ、神経変性のマーカーとされている。Granulovacuolar degeneration(GVD)。

研究者のコメント

・これまで、双極症は脳の病気であるとされてはきましたが、脳に顕微鏡で見える病変は確認されていませんでした。今回の成果は、双極症の少なくとも一部では、顕微鏡で観察可能な脳の病変を伴うことを示し、今後の双極症研究の突破口になるものと期待しています。

・双極症患者の死後脳を顕微鏡で観察して、顆粒空胞変性を発見されたのは、本論文の共著者で、本来は共同責任著者となるはずであった、故・河上緒先生です。河上緒先生は、順天堂大学大学院医学研究科精神・行動科学の准教授在任中、双極症の死後脳研究に着手され、患者死後脳で顆粒空胞変性を見出されました。その後、東京都医学研究所に栄転された後、体調を崩され、2024年3月30日、帰らぬ人となりました。この研究は、河上先生の深い知識と経験がなければなしえなかったものです。この場を借りて、河上先生に感謝すると共に、心より冥福をお祈りします。(順天堂大学大学院医学研究科精神・行動科学 教授 加藤忠史)。

原著論文

本研究はPsychiatry and Clinical Neurosciences誌のオンライン版に2025年9月2日付で公開されました。

タイトル: Increased Granulovacuolar Degeneration in Thalamus and Higher Neurofibrillary Tangle Braak Stages in Bipolar Disorder.

タイトル(日本語訳):双極性障害における視床における顆粒空胞変性の増加および神経原線維変化のBraak段階の進行

著者:Akito Nagakura, MD,1,2 Ito Kawakami, MD, PhD,1,2,3 Araki Kimura, MD,1,2, 4 Kenji Ikeda, MD, PhD,1,4 Kenichi Oshima, MD, PhD,1 Mie Kubota- Sakashita, PhD,2 and Tadafumi Kato, MD, PhD,2*

著者(日本語表記):永倉暁人1,2 、河上緒1,2,3、木村朴1,2, 4、池田研二1,4 、大島健一1、窪田(坂下)美恵2、加藤忠史2*

著者所属:1) 東京都立松沢病院、2) 順天堂大学大学院医学研究科精神・行動科学、3) 東京都医学総合研究所分子病理・ヒストロジー解析室、4)東京都医学総合研究所認知症研究プロジェクト、

DOI: doi.org/10.1111/pcn.13891

本研究は 日本医療研究開発機構(AMED)研究費(JP24tm0424224、JP24wm0425006、JP25wm0625323)文部科学省/学術振興会科学研究費(JP23K07021、JP25H01047)、武田科学財団研究費(河上緒)の助成を受けて行われました。