モダンデザインの歴史の中で、数々の重要な製品を世に送り出してきたドイツ生まれの家電ブランド、ブラウン。そのデザインディレクターを務めるデュイ・フォン・ヴー氏を特別講師に招き、未来の人々の暮らしを豊かにするプロダクトデザインとサービスを提案する、という産学協同プロジェクト「ブラウンハウスホールド大学」が、2018年9月から東京の武蔵野美術大学で開かれました。そして10月26日、学生たちがその成果(プロダクトとそのデザイン)を発表する最終プレゼンテーションが行われました。美大生たちが考える「未来の生活を豊かにする商品」とは、どのようなものなのか。その様子をお伝えします。

モダンデザイン、プロダクトデザイン史において革新をもたらし、数々の名作を世に送り出してきたブラウン。現在iPhoneなどiOS機器に標準搭載されているアプリ「計算機」のデザインも、ブラウンの電卓(ET66)のデザインにオマージュを捧げたものです。現在そのグループ デザイン ディレクターを務めるデュイ・フォン・ヴー氏を特別講師に招き、武蔵野美術大学 工業デザイン 工芸工業デザイン学科の田中桂太教授とともに学生にデザイン講義を行い、参加学生に「10〜15年先の人々の暮らしを豊かにするプロダクトデザインとサービス提案」をテーマとした作品制作をしてもらう、という産学協同プロジェクトが「ブラウンハウスホールド大学」です。

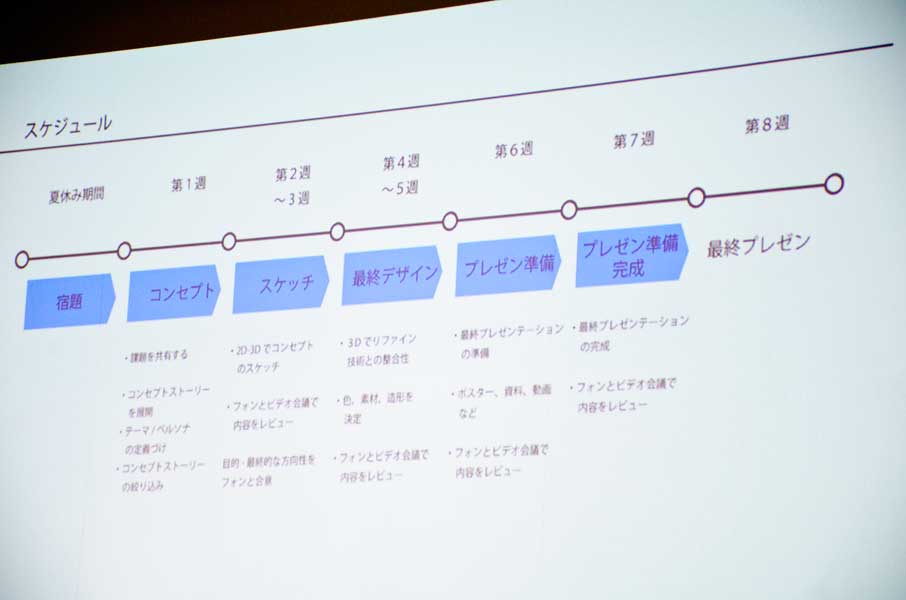

今回作り出すプロダクトのテーマは「食の未来を豊かにするプロダクトデザインやサービスのアイデア」というもの。9月から始まる8週間のワークショップですが、学生たちにはすでに夏休み中から課題を考えておくように宿題が出されていました。

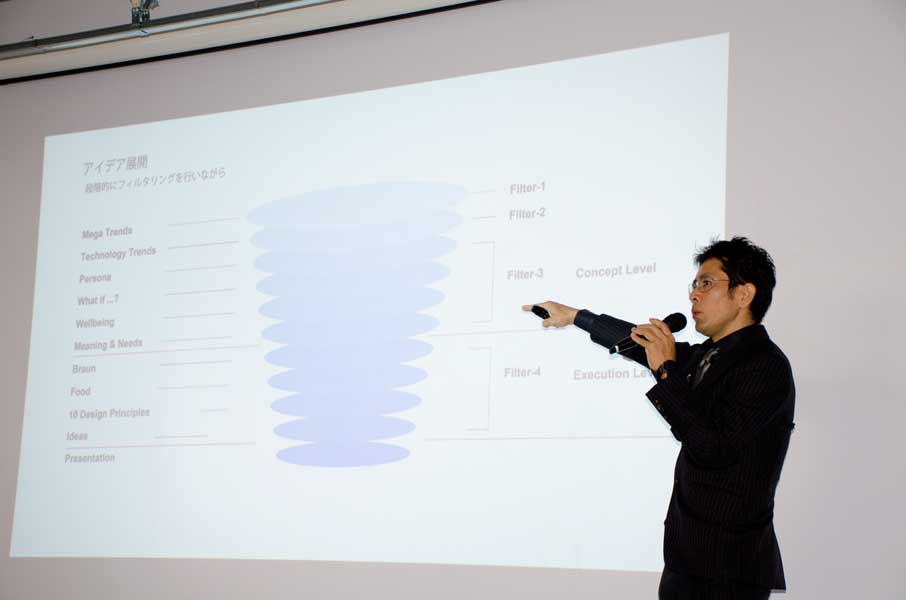

まず、この先50年程度の社会全体の流れ(メガトレンド)を想定し、その間に起こるであろう技術的なトレンドを予測します。そしてそのプロダクトの想定ユーザー(ペルソナ)を設定し、その人はどういうものを欲しているのかということ(ウェルビーイング)を考えて、プロダクトの構想とデザインを進めていきました。普段の大学の実習では、課題はあるとしても基本的には自分の作りたいものを自由に構想して作ることが多いのですが、今回はより実際のプロダクトデザインに近い商品企画の手法を用いています。

メガトレンドとしては、グローバリゼーション、コネクティビティ(すべてのものがネットに繋がる)、都市化、個の時代の進展、モビリティの発達、新しい働き方、セキュリティや信頼、健康志向、新しいエコロジーの考え方、ジェンダー(社会的性別役割分担)の変化、高齢化社会、そして学びの多様化という12のテーマを設定。そして技術的なトレンドにデジタル化、機械学習やAI、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)、そして生命科学技術の4つにおける発達を想定した上で、学生たちは思い思いの想定ユーザー(ペルソナ)に対し、その人が欲しているであろうプロダクトを構想しました。

デザインを煮詰めていく段階では、ブラウンが掲げている「デザインにおける10の考え方」を意識してもらうことが盛り込まれました。これは、ブラウンのプロダクトデザインを長年にわたって統括した偉大なデザイナー、ディーター・ラムス(Dieter Rams)氏がまとめた、以下のようなものです。

「よいデザインとは、

1, 革新的である(innovative)

2. その製品を使いやすくする(useful)

3. 美的(aesthetic)である

4. その製品が何であるかをわかりやすく明示する(understandable)

5. 抑制的(unobtrusive)である

6. 聡明(honest)である

7. 簡単に陳腐化しない(long-lasting)

8. 流れが一貫的である(thorough down to the last detail)

9. 環境に配慮している(environmentally-friendly)

10. 最小限である(as little as possible)」

通常、美大の課題制作においては個性を出すことを考えることが多いのですが、それとはちょっと違うアプローチの手法です。1点ものが多い美術作品とは違う、誰でもが手にするプロダクトデザインならではの考え方です。これはモダンデザイン史に大きな足跡を残した、ドイツのバウハウスで講義されていた考えとも通底しています。

学生たちの最終プレゼンテーションが始まります。各自は未来を想定し、さまざまなペルソナ(想定ユーザー)を念頭において構想したプロダクトやサービスを発表します。実はこのペルソナをいかに“リアル”に想像できているか、というのが大きなポイント。ちゃんと実在の人物として、性格や生活パターン、交友関係などを理解していないと、プロダクトは焦点のぼやけた「空想の産物」になってしまうのです。ユーザー想定の甘い製品は、なかなか売るのが難しくなります。

様々なコンセプトに基づいたプロダクトが発表されていきます。「食の未来」というテーマのため、調理家電的なものを想像しがちですが、キッチンや宅配システム、都市型農業施設と一体となったレストランといったものまで、構想はバラエティに富んでいます。審査するデュイ・フォン・ヴー氏も真剣な表情の中に、時折笑みが浮かぶ場面も。

多くの学生が発表するため、プレゼンテーションは4時間に及ぶ長丁場。時折休憩を挟みつつ進みます。休憩中にはデュイ・フォン・ヴー氏と武蔵野美術大学の長澤忠徳学長、ブラウンのハウスホールド部門を傘下に持つデロンギ・ジャパン株式会社の杉本敦男社長が談笑する姿も。

会場の壁面に沿っては、学生たちの構想したプロダクトのプレゼンテーション用ポスターと、スタディモデル(完成模型)が展示されています。田中教授によると、これまで学生たちは3Dモデルをコンピュータ上で作り、それを紙に出力したもので課題提出を行なっていたそうで、実際の模型を提出するのは初めての経験だったとのこと。このため、模型制作にどれくらいの時間がかかるか予想がつかず、かなりギリギリまで作業をしていたそうです。最後の一週間は、来日したデュイ・フォン・ヴー氏みずからモデル作りの細かな仕上げ作業を手伝っていたとのことです。ある学生曰く「来てみたら昨日はあったバリ(樹脂成形時のはみ出し部分)がきれいになってて、フォンさんがしてくれてた、なんてことがありました」。

学生の発表がすべて終わり、審査結果が発表されます。デュイ・フォン・ヴー氏から、今回の審査基準として、コンテンツが明確であること、プレゼンテーションの質、製品のコンセプト基づいて前提条件を徹底的に分析していること、全体的なユーザー経験を明確に理解していること、プロセスコスト(製品化までにかかる全体的なコスト)の観点から見た当概念の実現可能性、という5つが公表されました。それに基づいて審査した結果、まず上位入賞者7名が前に。

第3位は最後ギリギリで課題提出が間に合ったイ・ジユン(李智允)さんの作品。体調に応じてハート型の葉が色を変える製品です。滑り込みセーフで間に合わせたため、本人はダメかと思っていたらしく、思わず涙を見せる一幕も。

第2位は宮入舞夏さんのアクティブシニア層向けスマートクッキッグ家電「Active Kneader」。メニューを提案してくれるだけでなく、自動調理も行ってくれます。自分たちの時間を大切にしつつ、孫との時間も楽しむために時短料理の環境を提供する製品です。

そして最優秀賞に輝いたのは、台湾からの留学生チェン・ユーウェン(陳郁雯。ウェンは雨かんむりに文)さんの「MoCo」。離れて暮らしていても“おふくろの味”が味わえるツールです。母親が作る料理のデータをおむすび型の中継器でやりとりし、スマート鍋で調理するシステム。調理器具や調味料入れにはセンサーが付いており、どの調味料や材料をどのタイミングでどれだけ入れるのか、火加減はどれくらいかといったデータを細かく検知し、離れた子供のところにあるキッチンツールで再現できるという仕組み。自動調理のほか、そのレシピに基づいて自分で料理を作れるような「練習モード」、そしてレシピを保存しておける機能もついており、親から子へと「家の味」を代々受け継いでいけるようなシステムにもなっています。

ペルソナで想定したユーザー像は、チェンさんの友人をモデルにしたそうですが、自身も台湾に住む親と離れて暮らしており、やはりふるさとの味を電話で聞きながら作ることもあるとか。このようにペルソナの個性をいかに深く設定し、理解できたかによって、より“リアル”な製品へと結実したと言えそうです。「ビッグサプライズだった」というチェンさん、副賞としてブラウンのマルチブレンダーセットを受け取ったので「これからいっぱい料理が作れますね」と聞くと「しなきゃいけませんね……」と笑顔を見せていました。

デュイ・フォン・ヴー氏とともにワークショップを進めた武蔵野美術大学の田中桂太教授にお話をうかがうと「本当ならこの最終プレゼンで発表した内容は、ブラウンの製品開発においては、まだデザインの入り口に立った段階に過ぎないと思います。ここからさらに洗練し、無駄な要素をそぎ落として、より良いものへと磨き上げていく。それがブラウンのデザイン哲学ですから。そして、デュイ・フォン・ヴーさんの視点は刺激になりました。そのデザインの全体を俯瞰して見つめる部分と、細かなディティールに気を配る部分とが両立していて、その視点の切り替えがダイナミックなんです。この8週間という期間で、きっと学生たちは大きく成長してくれたと思います」というコメントが返ってきました。

ブラウンのデザイン哲学をじかに感じ、より実際の手順に近い形でプロダクトデザインをまとめ上げた「ブラウンハウスホールド大学」の参加者。学生のうちではなかなか経験できない“実戦”を多少なりとも経験したことは、おそらく今後の制作活動にも大きく寄与することでしょう。

取材協力:武蔵野美術大学/デロンギ・ジャパン株式会社

(取材:咲村珠樹)