第3回の続きです。

【第8章・・・怪獣ブームの終焉】

1968年になると、子供達の間では妖怪・怪奇ブームやスポ根ブームが沸き起こり、怪獣人気は低迷してしまいました。

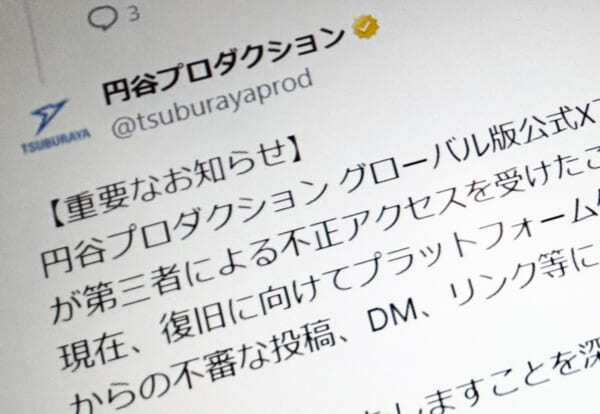

円谷プロのテレビ番組『ウルトラセブン』はシリーズの後半になると視聴率が低迷。シリーズ前半は30%あった視聴率が最低で16.8%まで落ち込んでしまいます。円谷英二は視聴率を気にしており、心労の原因の1つとなったようです。

『ウルトラセブン』は予算の都合で縫いぐるみの怪獣・宇宙人を登場させることができない回も数回あり、当時の少年達を失望させたという話も聞きますが、一方で『ウルトラセブン』は『ウルトラマン』より高い年齢層を意識した番組でありました。この2つの条件が相俟って、縫いぐるみの怪獣・宇宙人が登場しない秀逸なSF作品が誕生した訳ですね。後世の目から見ると、このような回が『ウルトラセブン』という作品の幅を広げ、作品の質を高めているのは、皮肉なことです。

さて1968年は、東宝が特撮映画の2大ジャンルにおいて集大成となる映画を公開しています。

1つは怪獣映画の集大成となる『怪獣総進撃』(本篇監督・本多猪四郎、特技監督・有川貞昌、音楽・伊福部昭)、もう1つは戦記映画の集大成となる『連合艦隊司令長官 山本五十六』(本篇監督・丸山誠治、特技監督・円谷英二、音楽・佐藤勝)です。

『山本五十六』は戦艦長門、大和、金剛、榛名、空母赤城、飛龍、ヨークタウン、ホーネットが登場し、真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、第二次ソロモン海戦、鼠輸送作戦、ヘンダーソン飛行場砲撃、南太平洋海戦、ケ号作戦、い号作戦、山本五十六の戦死を描いており、日本映画史上、太平洋戦争の中盤までが最もよく纏まっている作品となっています。

『怪獣総進撃』は東宝怪獣映画20本目を記念して製作された作品です。同時に、東宝は怪獣映画製作を打ち切ることにし、本作を最後の怪獣映画として製作しました。

毎度お馴染みのゴジラ、ラドン、モスラ幼虫、キングギドラに加えて、前年の『ゴジラの息子』に続いて登場のミニラ、クモンガ、何と『ゴジラの逆襲』以来13年ぶりの登場となるアンギラス、『海底軍艦』以来5年ぶり登場のマンダ(外見が海蛇みたいになっちゃったが)、『大怪獣バラン』以来10年ぶり登場のバラン、3年前の『フランケンシュタイン対地底怪獣』よりバラゴン、前年の『キングコングの逆襲』よりゴロザウルスという、11大怪獣が登場する作品となっています(尤もバランとバラゴンはチョイ役なのが悲しいですが)。

物語の設定としては、20世紀の終わりに小笠原諸島にある怪獣ランドで怪獣達が飼育・管理されているというもので、それまで人類に脅威を与えていた怪獣達が人類の管理下に置かれているということは、怪獣に対する人類の最終的な勝利を表していると言えるでしょう。尚、小笠原諸島がアメリカから日本に返還されたのは『怪獣総進撃』公開と同じ年です。

しかし怪獣ランドは襲撃を受けてしまいます。これは地球侵略を狙うキラアク星人の陰謀で、同星人に操られた怪獣達は世界各地を襲撃します。ラドンはモスクワのクレムリン宮殿、モスラ幼虫は北京の鉄道、ゴジラはニューヨークの国連本部、ゴロザウルスはパリの凱旋門を破壊。東京にはゴジラ、ラドン、モスラ幼虫、マンダの4匹が出現。マンダがモノレールに巻き付く描写では有川監督の操演技術が光っています。

後半では、洗脳が解けた地球怪獣は、キラアク星人が呼び寄せたキングギドラと対決。キングギドラに噛み付くアンギラス、糸を吐くクモンガ、キングギドラにドロップキックをかますゴロザウルスなど、脇役怪獣にも見せ場が用意されています。さしものキングギドラも多勢に無勢で、ゴジラに首を踏み付けられるなど可哀想な状態になっていました。

音楽面では、ゴジラのテーマ曲は『怪獣大戦争』の時とほぼ同じで大魔神のテーマ曲のイントロ→「ゴジラの恐怖」のイントロ→ラドンのテーマ曲→「ゴジラの恐怖」のメドレーとなっています。キングギドラのテーマ曲も『地球最大の決戦』『怪獣大戦争』の時と同じ。また、スピード感溢れる「怪獣総進撃マーチ」が空中戦を盛り上げました。

さて、東宝はこの『怪獣総進撃』を最後に怪獣映画製作を打ち切る予定でしたが、結局、東宝怪獣映画は形を変えて生き残ることになります。

1968年は妖怪・怪奇ブームが勃発し、怪獣人気が廃れた年ではありますが、いずれも特撮作品であることに変わりはありませんでした。

1968年、大映は大映東京撮影所制作の映画『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』(監督・湯浅憲明、音楽・広瀬健次郎)と大映京都撮影所制作の映画『妖怪百物語』(本篇監督・安田公義、特撮監督・黒田義之、音楽・渡辺宙明)を2本立てで公開していますが、当時の雑誌『テレビマガジン』は、『ガメラ対バイラス』より『妖怪百物語』の方を大きく取り上げていたそうです。

ガメラシリーズは『バイラス』から完全に子供が主役となり、海外輸出のために日本人の子供と外国人の子供が2人組で登場するようになりました。またこの頃、大映の経営状況が芳しくなかったことから、予算が減らされてしまいました。このため、特撮シーンを減らすために毎回のようにガメラが活動を停止することになるのですが、これについてNHK衛星第2放送で放送された特別番組『愛のヒーロー大怪獣ガメラ』では司会者が「ガメラは敵に耐えていたんじゃなくて予算に耐えていたんですね」と言っていました。

『妖怪百物語』のタイトルクレジットでは縦書き2枚タイトルで「監督 安田公義 特撮監督 黒田義之」とクレジットされ、黒田監督の字は小さくなっています。

大映は同年、大映京都撮影所制作の映画『妖怪大戦争』(監督・黒田義之、音楽・池野成)と大映東京撮影所制作の映画『蛇娘と白髪魔』(監督・湯浅憲明、音楽・菊池俊輔)も2本立てで公開しています。

第一次怪獣ブーム時に怪獣映画の特撮に協力した日本特撮映画株式会社は、1968年になると怪奇映画の特撮に協力しています。それが松竹の『吸血髑髏船』(本篇監督・松野宏軌、特撮監督・川上景司、音楽・西山登)と『昆虫大戦争』(本篇監督・二本松嘉瑞、特撮監督・川上景司、音楽・菊池俊輔)です。

松竹はこの年、特撮怪奇映画を3本も公開しており、もう1つの『吸血鬼ゴケミドロ』(本篇監督・佐藤肇、特撮監督:小嶋伸介、音楽・菊池俊輔)にはピー・プロダクションが協力しています。

尚、日本特撮映画株式会社はこの年、東映の宇宙SF映画『ガンマー第3号 宇宙大作戦』(本篇監督・深作欣二、田口勝彦、特撮監督・渡辺明、音楽・津島利章)の特撮にも協力しています。

テレビ界に目を向けると、妖怪・怪奇ブームの最中の1968年にアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』(制作・東映動画)、特撮番組『河童の三平 妖怪大作戦』(制作・東映)が放送されます。東映の特撮テレビ番組『キャプテン・ウルトラ』『ジャイアントロボ』のタイトルクレジットでは特撮部門の監督の肩書は「特殊技術」と表記されていましたが『河童の三平』のタイトルクレジットでは「特撮監督」と表記されました。円谷プロは、『ウルトラセブン』の後番組として怪事件を描く『怪奇大作戦』を放送しました。

大映は翌1969年にも大映東京撮影所制作の映画『ガメラ対大悪獣ギロン』(監督・湯浅憲明、音楽・菊池俊輔)と大映京都撮影所制作の映画『東海道お化け道中』(本篇監督・安田公義、特撮監督・黒田義之、音楽・渡辺宙明)を2本立てで公開。

『東海道お化け道中』のタイトルクレジットは横書き2枚タイトルで

監督 安田公義

黒田義之

と連名でクレジットされました。黒田監督の字は小さくなっていますが、本篇監督と特撮監督が監督という肩書で連名でクレジットされるのは画期的で、多分唯一の事例ではないでしょうか。

1969年は東宝怪獣映画に動きがあった年です。東宝は前年の『怪獣総進撃』で怪獣映画製作を最後にするつもりでしたが、1969年に東宝チャンピオンまつりをスタートさせ、その中心プログラ厶として、低年齢層を対象年齢として怪獣映画を存続させることにしたのです。東宝チャンピオンまつりは東映まんがまつりの東宝版であり、春休み、夏休み、冬休みに怪獣映画を中心として特撮ヒーロー番組やアニメを上映する子供向け興行です。

予算の関係上、新作怪獣映画の公開は年1本にとどめ、それ以外は過去の怪獣映画を改題・再編輯して上映することにしました。それでも残念なことに新作怪獣映画も低予算作品になってしまいました。

1969年の東宝チャンピオンまつり第1弾は特撮映画『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』(監督・本多猪四郎、音楽・宮内国郎)、『コント55号 宇宙大冒険』(本篇監督・福田純、特技監督・真野田陽一、音楽・広瀬健次郎)とアニメ『巨人の星 行け行け飛雄馬』(監督・長浜忠夫、音楽・渡辺岳夫)の3本立て。

『オール怪獣大進撃』は、何と少年が夢の中で怪獣に遭遇する作品で、劇中の現実世界には怪獣が出現しない異色作となっています。本篇・特技1班体制で撮影され、本多猪四郎が本篇監督と特技監督を兼任しました。本作は子供向け映画に相応しく主題歌「怪獣マーチ」(作詞・関沢新一、作曲・叶弦大)が用意されています。

また、東宝特撮映画は『オール怪獣大進撃』『コント55号 宇宙大冒険』から1973年まで『激動の昭和史 軍閥』『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メガロ』とライブフィルム流用の嵐が吹き荒れることになります。以前からライブフィルムは流用されていましたが、それらよりも量が多くなるのです。ただ、VHSやDVDで過去の映画を手軽に見られる時代に生きる我々の視点と、昭和40年代の観客の視点を一緒にするのは適切ではないでしょう。

『オール怪獣大進撃』では『南海の大決闘』『ゴジラの息子』の戦闘シーンが流用された他、『キングコングの逆襲』からゴロザウルス、『怪獣総進撃』からアンギラスとマンダの映像が流用されています。アンギラスの出演作品の多さは、この辺りから際立っていくことになります。ただ本作におけるライブフィルムと新撮映像の繋ぎは大変自然です。ゴジラとエビラが投げ合った岩が主人公とミニラのところに飛んできたり、クモンガの糸が主人公とミニラに降りかかってきたりする描写を入れることで、ライブフィルムと新撮映像を同一世界の出来事のように仕上げることに成功しました。

ストーリーは、少年が夢の中でミニラから勇気を貰い強盗を撃退するというもので、児童映画として良質なものです。夢の中のミニラは人間と同じくらいの身長に自由に伸び縮みでき、日本語も喋れます。まさに人間と怪獣の橋渡しをする役目を負っている訳ですが、これが後の『ゴジラファイナルウォーズ』に繋がるんですね。また、少年を見守る天本英世の温かい眼差しも微笑ましい。この他、公害問題に対する諷刺も若干含まれていました。

音楽を手掛けた宮内国郎は、少年時代への郷愁を誘う曲が優れている(代表例が『ウルトラQ』の「冥府の鳥」)のですが、本作でもその手腕を遺憾なく発揮しています。

『コント55号 宇宙大冒険』のタイトルクレジットは、「特殊技術」という肩書で特技監督の真野田陽一他、特技スタッフが羅列されています。東宝特撮映画でこのようなタイトルクレジット表記となるのは1959年の『潜水艦イー57降伏せず』以来10年ぶりです。特撮シーンでは『世界大戦争』等のライブフィルムが見られます。

1969年に東宝はこの他3本の特撮映画を公開しました。

1つは『緯度0大作戦』(本篇監督・本多猪四郎、特技監督・円谷英二、音楽・伊福部昭)。本多、円谷に製作の田中友幸を加えたゴールデントリオ最後の作品です。

特撮面では、特技美術スタッフ・井上泰幸がデザインした潜水艦α号と、井上の助手・豊島睦がデザインした潜水艦黒鮫号の師弟対決が見所となっています。

音楽面では、チェンバロの演奏が夢とも現実とも分からない緯度0のムードを漂わせ、黒鮫号のテーマ曲は手に汗握る脅威を盛り上げました。

更に『日本海大海戦』(本篇監督・丸山誠治、特技監督・円谷英二、音楽・佐藤勝)。日露戦争の仁川沖海戦、旅順港閉塞作戦、黄海海戦、203高地の戦い、日本海海戦を描き、戦艦三笠、敷島、富士、朝日、初瀬、八島、クニャージ・スウォーロフ、オスリャービャ、アレクサンドル3世、ニコライ1世、ボロジノ、アリョール、装甲巡洋艦出雲等が登場する超大作です。この作品は円谷英二が特技監督を務めた最後の映画となりました。そして『クレージーの大爆発』(本篇監督・古澤憲吾、特技監督・中野昭慶、音楽・萩原哲晶)。タイトルクレジットは「特殊技術」という見出しの下に「監督 中野昭慶」と表記され、続いて他の特技スタッフが表記されるという大映方式でした。

1970年。特撮作品の歴史は大きな転換点を迎えることになります。

大阪万国博覧会の三菱未来館(プロデューサー・田中友幸、特技監督・円谷英二、音楽・伊福部昭)の撮影中に体調を崩した円谷英二は、1970年1月25日、永眠しました。死の間際まで、『かぐや姫』と『ニッポンヒコーキ野郎』という企画を練っていたそうです。

『かぐや姫』は1935年に円谷が撮影した人形アニメーション映画の再映画化とも言える企画で、その後、田中友幸プロデューサーが1987年に映画『竹取物語』(本篇監督・市川崑、特技監督・中野昭慶、音楽・谷川賢作)として完成させました。

また、円谷英二は本篇の監督もやってみたいと語っていたそうです(1936年に『小唄礫 鳥追お市』で1本だけ本篇の監督をやっていますが)。円谷英二にはまだまだ長生きして作品作りをしてもらいたかったと思います。非常に残念です。

ところで私は、円谷英二ともう1人の映画人の死が日本映画における1つの時代の終わりを象徴しているように思います。もう1人は、1969年7月17日に死去した俳優・市川雷蔵です。

昭和30年代に娯楽の王様として君臨した日本映画の興行形態にはブロックブッキングという特徴がありました。これは、或る映画館は或る映画会社が配給した映画のみを上映し、映画会社は映画館に定期的に映画を配給し続けるというものです。つまり、映画会社は次から次へと映画を作り続けなければならないのです。

ここで円谷英二と市川雷蔵の作品を見ますと、1963年に円谷が特技監督を務めた映画は5本、雷蔵が出演した映画は10本もあります。円谷と雷蔵が次から次へと映画に携わった背景にはブロックブッキングがあり、逆の見方をすれば円谷や雷蔵のような映画人がブロックブッキングを支えたと言えるのではないでしょうか。雷蔵と円谷が死去した1969年、1970年というのは邦画が斜陽の時代であり、2人の死は時代を象徴していました。

1970年3月1日、邦画界の斜陽という時代の流れの中で東宝は特殊技術課を廃止。更に東宝は1971年、製作部門を分離し、株式会社東宝映画と東宝映像株式会社として独立させました。かくして東宝の本体は、自らは製作を行わず、配給を行う会社になったのでありました。

円谷英二の死後、1970年に東宝は2本の特撮映画を公開します。『ゲゾラ・ガニメ・カメーバ 決戦南海の大怪獣』(本篇監督・本多猪四郎、特技監督・有川貞昌、音楽・伊福部昭)と『激動の昭和史 軍閥』(監督・堀川弘通、音楽・真鍋理一郎)です。

『南海の大怪獣』は東宝チャンピオンまつりで上映された映画で、既存の怪獣が登場せず、3匹の新怪獣が登場する作品です。ポスターには特技監修・円谷英二、特技監督・有川貞昌と書かれていますが、映画のタイトルクレジットでは有川は「特殊技術」という肩書で表記され、他の特技スタッフと同列に扱われています。

『軍閥』はちょこちょこ特撮シーンを挟んでくるのですが、何と全て過去の映画のライブフィルムを流用したものです。しかし、かなり自然な形で流用されており、他の人間ドラマの部分に溶け込んでいます。例えば戦艦長門のカットは『連合艦隊司令長官 山本五十六』からの流用、特攻隊が出撃するシーンは『太平洋の翼』からの流用という具合です。

中でも力業なのがマリアナ沖海戦のシーンで、空中戦の描写は『太平洋の翼』からの流用、小沢機動部隊の空母が爆発炎上するシーンは『太平洋の嵐』のミッドウェー海戦で空母赤城、加賀、蒼龍が爆発炎上するシーンの流用です。

『軍閥』にもミッドウェー海戦のシーンが登場し、ここでも『太平洋の嵐』『連合艦隊司令長官 山本五十六』のミッドウェー海戦のシーンを流用してわざわざ赤城、加賀、蒼龍、飛龍という字幕を表示しています。つまり『太平洋の嵐』のミッドウェー海戦のシーンから、『軍閥』ではミッドウェー海戦とマリアナ沖海戦の2つのシーンを作り出してしまったんですね。編輯の苦労が偲ばれるなあ。

1970年に東宝以外の会社が公開した特撮作品を見ると、大映の映画『ガメラ対大魔獣ジャイガー』(監督・湯浅憲明、音楽・菊池俊輔)と円谷プロのテレビ番組『ウルトラファイト』があります。

『ウルトラファイト』は5分間の帯番組で、2種類の回があります。1つは『ウルトラマン』『ウルトラセブン』の怪獣のシーンを抜粋した回、もう1つはウルトラセブンと怪獣または怪獣同士の戦いを新たに撮影した回です。いずれもアナウンサーがプロレス風の実況をしています。東宝チャンピオンまつりと『ウルトラファイト』は低年齢層の怪獣ファンを開拓し、第二次怪獣ブームの下地となりました。

【第9章・・・第二次怪獣ブーム】

1971年、有川貞昌特技監督が東宝を退社して国際放映(新東宝の後身)に移籍しました。有川の退社後は、中野昭慶が東宝映画の特撮を監督しました。中野監督は1971年の『激動の昭和史 沖縄決戦』『ゴジラ対ヘドラ』、1972年の『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』、1973年の『ゴジラ対メガロ』『人間革命』のタイトルクレジットでは「特殊技術」という肩書で他の特技スタッフと同列に扱われました。

邦画界の状況を見ると、1971年、経営が傾いた日活は一般映画の製作をやめて成人映画に特化するようになります。更に同年、大映株式会社が倒産してしまいました。大映株式会社が最後に製作したガメラ映画が、1971年7月17日公開の『ガメラ対深海怪獣ジグラ』(監督・湯浅憲明、音楽・菊池俊輔)です。ガメラシリーズのスタッフ達は次回作『ガメラ対双頭怪獣W』を企画していましたが、大映の倒産により幻の企画となりました。

1971年はガメラシリーズが終了した悲しい年ではありますが、新たな時代が始まった年でもありました。1月2日に放送が開始されたピー・プロの特撮テレビ番組『宇宙猿人ゴリ』(番組開始当初の題名は『宇宙猿人ゴリ』で、『宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン』を経て『スペクトルマン』に改題)、4月2日に放送が開始された円谷プロの特撮テレビ番組『帰ってきたウルトラマン』、4月3日に放送が開始された東映のヒーロー番組『仮面ライダー』の3番組によって、第二次怪獣ブームが勃発したのです。

第二次怪獣ブームの特徴は、第一次怪獣ブームと比べてファンの年齢層が低年齢層だったことです。第一次怪獣ブームが終焉を迎えた原因の1つは少年達の関心がスポ根ものに向かったことですが、『宇宙猿人ゴリ』は裏番組『巨人の星』を視聴率で上回ったこともありました。

また、『宇宙猿人ゴリ』は昭和30年代から東映映画で特撮監督を務めた矢島信男が恐らくタイトルクレジット上で初めて「特撮監督」と表記された作品でもあります。スタッフの顔触れを見ると、他に的場徹、井上泰幸、高山良策らの名前も見えます。

『仮面ライダー』は、途中から登場した仮面ライダー2号=一文字隼人(演・佐々木剛)が変身ポーズを披露したことから子供達が真似し、変身ブームを巻き起こしました。

『帰ってきたウルトラマン』は円谷プロ作品としては久々に怪獣が大暴れする作品です(『ウルトラセブン』は怪獣が大暴れするような番組ではなかった)。『帰ってきたウルトラマン』は本篇監督に東宝の本多猪四郎、松林宗恵を迎えるなど重厚な布陣を敷く一方で、この頃の円谷プロでは、それまで活躍していたスタッフが独立して日本現代企画やコダイを設立するなどの動きもありました。

日本現代企画とコダイが制作に携わった特撮テレビ番組『シルバー仮面ジャイアント』のタイトルクレジットでは「特技監督 大木淳」と表記されており、東宝と円谷プロ以外の作品のタイトルクレジットで特技監督という肩書が用いられるのはこれが初めてです。

第二次怪獣ブーム期は、テレビでヒーロー番組が大量に放送される一方、怪獣映画は第一次怪獣ブームと比べてあまり製作されませんでした。つまり第二次怪獣ブームはテレビのヒーロー番組が中心だったということになります。

この時期はヒーロー番組とアニメがあまりに大量に放送されたため、ヒーロー番組同士、或いはヒーロー番組とアニメ、或いはアニメ同士が同じ時間に放送されることが珍しくなく、酷い時にはアニメと特撮番組が3番組同時に放送されることもありました。

第二次怪獣ブーム期のアニメの話が出ましたので、一つ面白いエピソードをご紹介したいと思います。1972年の東映動画制作のテレビアニメ『マジンガーZ』に、何と伊福部昭の「地球防衛軍マーチ」と同じメロディの劇伴が流れているんです。どういうことかと言うと、伊福部昭が音楽を手掛けた1963年の東映動画制作のアニメ映画『わんぱく王子の大蛇退治』に「地球防衛軍マーチ」と同じメロディの劇伴が流れ、その音源が同じ制作会社の『マジンガーZ』に流用されたんですね。

第二次怪獣ブームが始まったのが1971年というのは衆目の一致するところですが、終わったのはいつかというのは曖昧です。1973年の10月以降に発生した第一次オイルショックで特撮業界が打撃を受け、衰退していったという話は聞きますので、第一次オイルショックが第二次怪獣ブーム終焉の主要な要因であるようですが、本稿では第二次怪獣ブームがいつ終わったかは特に明記せず、今後の検討課題とさせて戴きたいと思います。ただ参考になるのは、映画『メカゴジラの逆襲』の公開日が1975年3月15日、テレビ番組『ウルトラマンレオ』の放送終了が1975年3月28日だということでしょうか。

さて、1971年7月24日には東宝チャンピオンまつりで『ゴジラ対ヘドラ』(本篇監督・坂野義光、特技監督・坂野義光、中野昭慶、音楽・真鍋理一郎)が公開されました。本作は本篇・特技1班体制で撮影され、坂野義光が本篇監督と特技監督を兼任しつつ、中野昭慶も坂野と共に特技監督を務めています。坂野は2014年公開のアメリカ映画『ゴジラ』で製作総指揮を務めた人物です。

1970年代のゴジラは、3つの点で恰もガメラの性質を継承したかのような形になっています。

1つ目は、本格的に人類の味方になったこと。但し人類の行為を全面的に支持している訳ではありません(後述)。

2つ目は、人間の子供と心のつながりがあるかのように描写されていること。『ゴジラ対ヘドラ』では子供がゴジラのテレパシーを感じているようでしたし、『メカゴジラの逆襲』では子供がゴジラに助けを求めた瞬間、ゴジラが出現していました。

3つ目は、ゴジラが傷だらけになっていること。ガメラはよく傷ついたり出血したりしていましたが、ゴジラは敵の攻撃によって、『ゴジラ対ヘドラ』では片目を潰され手を溶かされ、『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メカゴジラ』では出血してしまいました。怪獣に出血させるのは、円谷英二が敢えて避けていたことです。

『ゴジラ対ヘドラ』のストーリー上の重要な点は、公害です。1970年の大阪万国博覧会における日本企業のパビリオンは「科学の力で何でも解決する」かのようなものでしたが、実際には、高度経済成長の負の遺産である公害が深刻化していました。1971年には環境庁が設置され、特撮作品は一斉に公害を取り上げました。『ガメラ対深海怪獣ジグラ』ではジグラ星が公害で汚染されており、『帰ってきたウルトラマン』にはヘドロをモチーフにした怪獣ザザーンが登場、『宇宙猿人ゴリ』には公害Gメンという組織が登場しました。

『ゴジラ対ヘドラ』に登場したヘドラは宇宙生物が公害によって巨大化した怪獣です。劇中では海洋汚染の様子が強烈に描かれ、オープニングで汚染された海に浮かぶ柱時計の音がチックタックチックタックボーンボーンと響き渡るのが不気味で怖い。本作は子供向けであるためにアニメーションで公害が描かれるシーンもあるのですが、寧ろアニメーションのおかげでグロテスクさが増加しています。

今、私は子供向けと言いましたけれども、その一方で刺戟の強い場面もあり、ゴジラとヘドラが戦っている最中に、麻雀をやっている人達のところにヘドラの破片が飛んでくるんですが、ヘドロまみれになった死体の描写がすごくショッキングです。この他、ヘドラが空を飛んだところ地上の人々がバタバタ倒れる描写は現実の光化学スモッグを諷刺しているようです。

映画の終盤、ゴジラは自衛隊と協力してヘドラに大ダメージを与えますが、ヘドラは逃亡します。これに対し、ゴジラは放射熱線の勢いで後向きに空を飛びヘドラを追いかけるのでした。ゴジラが自力で空を飛ぶのはこの作品だけです。

そして完全にヘドラを倒したゴジラは、人間を睨みつけます。まるで公害を生み出した人類に警告を与えているかのようでした。ラストはヘドラの描写と共に「そして もう一ぴき?」という字幕が表示され映画は幕を閉じます。1954年の『ゴジラ』のラストと共通性が見られるラストと言えましょう。人類が公害を起こし続ければヘドラは再び出現するだろうという、ハッピーエンドではない結末となりました。

音楽面では、何と言っても主題歌「かえせ!太陽を」(作詞・坂野義光、作曲・眞鍋理一郎)が強烈です。有害物質の名前を12個も列挙し、公害によって自然や生き物が失われたことに対する激しい怒りを表現しています。真鍋理一郎によるゴジラのテーマ曲は「ぽわ~んぽわ~ん」という大らかでユーモラスなものです。

1972年には東宝チャンピオンまつりで『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』(本篇監督・福田純、特技監督・中野昭慶、音楽・伊福部昭)が公開されました。本作では本篇・特技2班体制が復活。

主要登場怪獣はゴジラ、アンギラス、ガイガン、キングギドラです。本作でゴジラとアンギラスがコンビで登場したことから、2匹は仲良しというイメージが定着しました。本作の予告篇でも「名コンビ アンギラス」という字幕が表示されています。本作は子供向け映画らしく、ゴジラとアンギラスが台詞の吹き出しで会話する場面もありました。本作に登場するキングギドラについては、初代キングギドラと呼ぶ説と2代目キングギドラと呼ぶ説があります。

さて、この作品は映像面でも音楽面でも過去の作品からの流用の嵐が吹き荒れています。

登場怪獣4匹のうち3匹は過去の映画にも登場していますので、『地球最大の決戦』におけるキングギドラの描写及びゴジラとキングギドラの戦い、『怪獣総進撃』におけるアンギラスとキングギドラの戦い等のライブフィルムが流用されています。

自衛隊がガイガンを迎え撃つシーンでは『サンダ対ガイラ』のライブフィルムを流用し、メーサー殺獣光線車がガイガンを攻撃する展開となりました。『サンダ対ガイラ』では木の陰に隠れて逃げるガイラをメーサー光線が追いかける描写がありますが、『ゴジラ対ガイガン』ではこのライブフィルムに合わせてガイガンがわざわざ木の陰に隠れております。

音楽は全て伊福部昭の過去の曲の流用です。特撮映画音楽の他、大阪万国博覧会・三菱未来館の火山の曲、映画『暗黒街の顔役』の夢の場面の曲が流用されています。主題歌は「ゴジラマーチ」(作詩・関沢新一、福田純、作曲・宮内国郎)。

1972年の東宝チャンピオンまつりでは、『ゴジラ対ガイガン』とは別の回で円谷プロ創立10周年記念映画『怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス』(本篇監督・飯島敏宏、特技監督・大木淳、中野稔、音楽・冬木透)も公開されました。

1973年の東宝チャンピオンまつりでは『ゴジラ対メガロ』(本篇監督・福田純、特技監督・中野昭慶、音楽・真鍋理一郎)が公開。主要登場怪獣はゴジラ、ジェットジャガー、メガロ、ガイガン。

本作に登場するロボット・ジェットジャガーは、テレビの特撮ヒーローやアニメ『マジンガーZ』等の人気の高まりの中で登場したキャラクター。普段は人間と同じくらいの身長で、人間によって操縦されるロボットですが、メガロの出現に際して自分自身の意志が芽生えてメガロと戦い、更には自らの意志によって巨大化するという大変高性能なロボットです。敵を撃退した後は元の大きさの戻り、自分の意志が失われる辺りはファンタジー色に溢れた夢のある展開です。

上記4匹の他、冒頭、核実験の被害が怪獣島に及ぶ場面では『怪獣総進撃』におけるアンギラスとラドンのライブフィルムも登場。アンギラスが落下するカットは新撮された映像です。何でわざわざ数秒だけ新撮したんでしょう。逆に言えば、せっかく新撮されたのに出番が数秒しかなくて可哀想とも言えます。

映像面では、『ゴジラ対ガイガン』に引き続いてライブフィルムの流用が目立つ作品です。例えばメガロが都市を破壊する場面で『地球最大の決戦』でキングギドラが都市を破壊する場面が流用されています(『ゴジラ対ガイガンでもこの場面を流用していましたね』)。

自衛隊がメガロを迎え撃つ場面では『ゴジラ対ガイガン』に引き続いて『サンダ対ガイラ』のライブフィルムを流用し、メーサー殺獣光線車がメガロを攻撃する展開となりました。木の陰に隠れて逃げるガイラをメーサー光線が追いかける描写に合わせて、メガロもやっぱりわざわざ木の陰に隠れております。『ゴジラ対ガイガン』『ゴジラ対メガロ』と2年連続で怪獣を迎え撃ったメーサー車は、対怪獣用兵器としての地位を不動のものにしたと言ってよいでしょう。

ストーリーは、アリューシャン列島で行われた核実験の被害を受けた海底王国シートピアが、メガロを地上(日本)に派遣し攻撃を行うというもので、怪獣島も同核実験の被害を受けたにも拘わらず、ゴジラは日本を守るために戦ってくれます。『ゴジラ対ヘドラ』では人間に警告を発していたゴジラですが、本作では特に人間に対しては警告を発しませんでした。

音楽面では、真鍋理一郎によるゴジラのテーマ曲は『ゴジラ対ヘドラ』と同じ曲です。主題歌は「ゴジラとジェットジャガーでパンチ・パンチ・パンチ」(作詞・関沢新一、作曲・真鍋理一郎)。歌うはアニメソング御三家またはアニメソング四天王の1人・子門真人です。

1973年には、東宝映像制作による特撮テレビ番組『流星人間ゾーン』も放送され、ゴジラ、ガイガン、キングギドラが登場しました。『ゴジラ対ガイガン』に登場したキングギドラが2代目キングギドラであるとする説では、『流星人間ゾーン』に登場したキングギドラも2代目キングギドラであるとしています。

因みに本作のタイトルクレジットは、特技部門の監督が「特殊技術」という肩書で1枚タイトルで表記されるという円谷プロ方式でした。

『流星人間ゾーン』と前後して、1972年のテレビ番組『行け!ゴッドマン』、1973年の『行け!グリーンマン』にも東宝映画の怪獣が登場しました。

第5回に続きます。

参考文献は最終回に記載します。

(文:コートク)