2023年に発売40周年を迎えた「ファミリーコンピュータ」、通称「ファミコン」。これを記念した本、「ファミコン四十年生」が2024年7月1日に小学館より出版されました。

その目玉は何と言っても、付録として付いてくるファミコンの実物大ペーパークラフト。「超リアル」と銘打たれたそのクオリティを、実際に作って確かめてみたいと思います。

近隣の本屋に赴くと……おっ、しっかり入荷されていました。本のタイトルはもちろん「小学〇年生」をオマージュしたものでしょうが、今回の「ファミコン四十年生」もしっかり児童雑誌のコーナーに並べられていました。他の本と比べて対象年齢がちょっと高いような。

ともあれ、そのままお会計を済ませ、無事入手完了。ちなみに価格は税込み2860円となっています。お値段も他の雑誌よりちょっと高めですね……。それだけ実物大ファミコンへの期待も高まるというもの。早速自宅へ持ち帰り組み立てていきます。

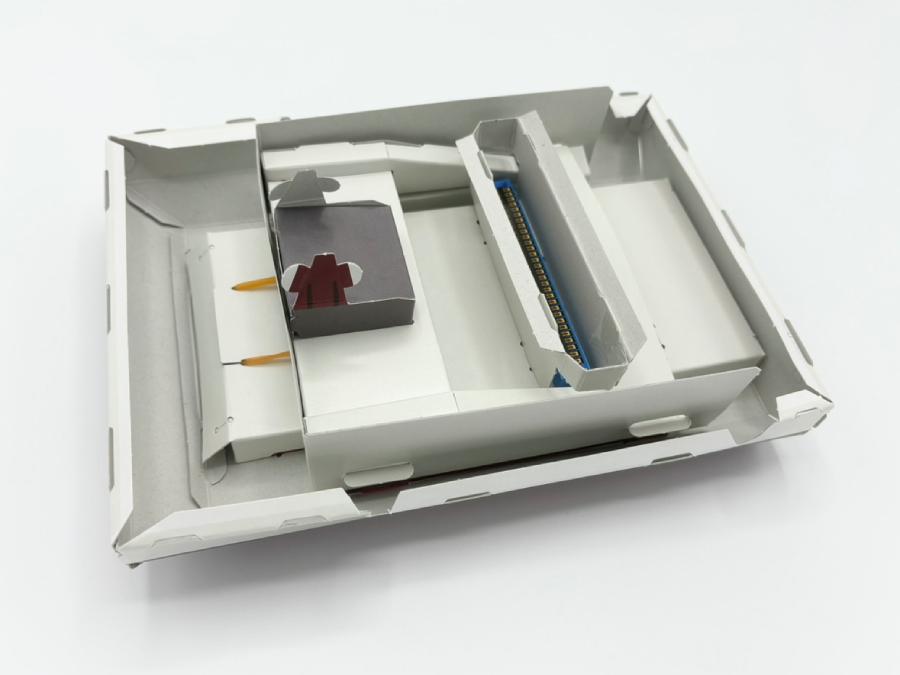

本に挟まれている付録を確認すると、台紙2枚に、コントローラーの「Iコン」が入った箱が入っていました。Iコン自体はプラスチック製で、本体に繋げるコードも付属。電池を入れる構造になっており、最終的には上から紙のカバーをかけて完成させるようです。

ちなみにこのコントローラー、操作するとかの名作「スーパーマリオブラザーズ」の音楽や効果音が鳴る仕様となっているもよう。こいつはすげぇ……!

気を取り直して、本に書かれている手順にならって、ペーパークラフトを作っていきます。大きいパーツと小さいパーツが混在しており、組み立て難度はまずまずといったところ。間違えないように丁寧に進めていきます。

ファミコンは筆者にとってもちろん見慣れた機器であるため、パーツを見れば「これはあの部分かな?」「ここは谷折りかな?」と、ある程度察しがつくのが面白いところ。それだけ印象的なフォルムをしていたということでしょう。

内部と下部をくみ上げ、本体上面を取り付けると、いよいよゴールが近付いてきたことが分かります。外見が再現されているのはもちろんのこと、「EJECT」や「POWER」のパーツがちゃんと稼働するようになっているなど、細部にも作り手のこだわりが光ります。

続いて、先述の「Iコン」は紙のカバーをかぶせる前に、単四電池を入れておきます。その後「START」ボタンを押すと「スーパーマリオブラザーズ」の地上BGMが流れ、「SELECT」を押すごとに「地下」「水中」「クッパ城」とBGMが変化。

さらに「Aボタン」「Bボタン」「十字ボタン」でさまざまなアクションの効果音を聴くことができます。ボタンを押した感触も本物のソレに近く、気分は本当にスーパーマリオブラザーズをプレイしているかのよう。ちゃんとコードで繋げる点も芸が細かいですよね。

最後に「スーパーマリオブラザーズ」のゲームカートリッジを組み立てます。裏面の文字や、カートリッジ端子もばっちり再現されており、作り手の愛を感じます。これを本体に挿したら、実物大ファミコンのペーパークラフト、完成です。

完成まで要した時間はおよそ2時間。残念ながら筆者の手元にファミコン本体がないため、実物と見比べられないことが悔やまれますが、その必要もないくらい本物そっくりに作られていることが良く分かります。

少し遠目から見れば、ペーパークラフトと気付かれないのでは?と思うほど。このクオリティに加え、コントローラーのギミックを考えれば、2860円という価格は妥当……いや、もう少し高くても良かったのでは?と思うほどの出来栄えでした。

さらに、本誌には「ファミコン思い出ノート」や「人気者大集合シール」「パッケージ復刻ポスター」といったその他の付録や、宮本茂さん、堀井雄二さん、高橋名人(高橋利幸さん)、シブサワ・コウさんらゲーム界のレジェンドたちのインタビューも収録。レトロゲームファン垂涎の内容となっています。

今回紹介した実物大ファミコンペーパークラフトを傍らに置きつつ、本誌もしっかり読み込んで、あの頃の思い出にどっぷり浸りたいと思います。

最後に余談ですが、組み立てを行っている際、小学生の娘たちからは「コントローラーにスティックないの?」「どうやって充電するの?」といった質問が。いかにゲームが短期間で目覚ましい進化を遂げたかを、改めて感じた筆者でした。

(山口弘剛)