世界的な医療機器メーカーであるジョンソン・エンド・ジョンソンが8月11日、医療系への進学を目指す高校生を対象にしたイベントを開催。

イベントでは、外科医としての経験を持つ社員が人生100年時代を見据えた「ヘルスリテラシー」の重要性を語り、参加者は本物さながらの模擬手術室で機器操作を体験。医療のスマート化や個別化が進む中、正しい知識と技術がどのように人々の健康寿命を延ばすのか──その最前線を知る機会となりました。

■ 「基礎知識を持てば、より良い医療を受けられる」ヘルスリテラシーで健康寿命を伸ばす

今回イベントが行われたのは、神奈川県川崎市の国家戦略特区「キングスカイフロント」にある「ジョンソン・エンド・ジョンソン インスティテュート 東京」。ここでは普段、医療従事者を対象に、同社の医療機器の操作トレーニングが行われています。

イベント前半では、ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック チーフ・メディカル・オフィサーの清水英治さんが登壇。「医療の未来と人生100年時代のヘルスリテラシー」と題した講演を行いました。

外科医として16年間、日本やアメリカで手術を経験してきた清水さんは、現在同社で、新しい医療機器の開発設計や日本への導入、医療従事者が医療機器を安全に使用するための情報提供などを担当しています。

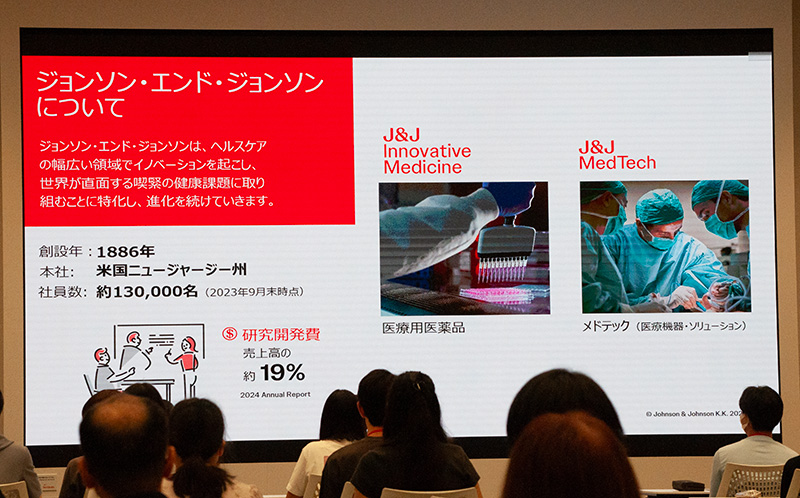

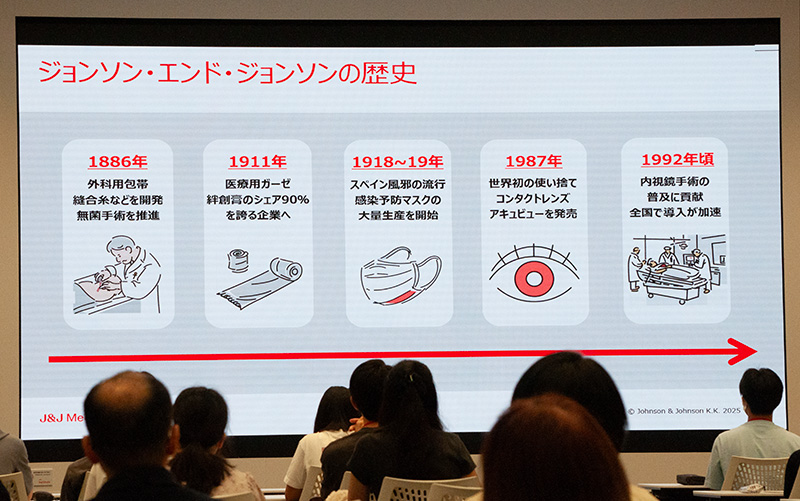

ジョンソン・エンド・ジョンソンは1886年、南北戦争で多くの兵士が傷つく中、包帯や手術糸を殺菌・滅菌することで衛生的な治療環境を作ることを目指したジョンソン兄弟によって創設されました。

現在、社員は約13万人を数え、医薬品を扱う「イノベーティブメディスン」と、医療機器を扱う「メドテック」の2つの事業が柱に。医療機器の研究開発にも力を入れており、次々と新しいイノベーションを生み出しています。

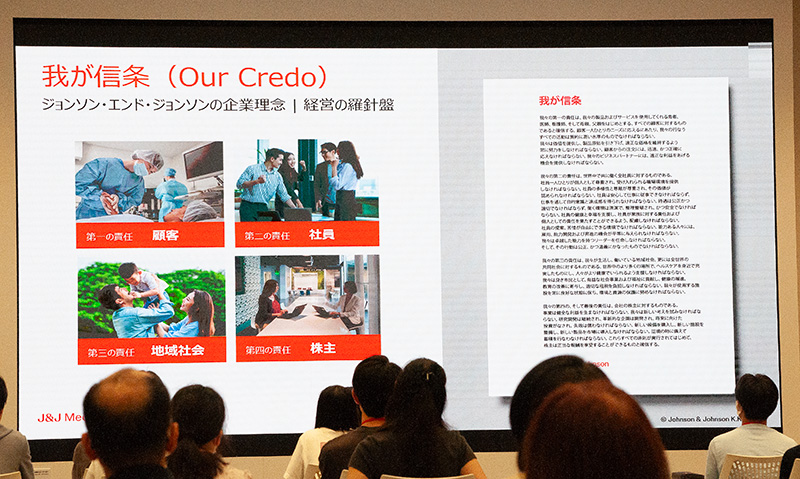

清水さんは、同社の行動の指針である「我が信条(Our Credo)」を紹介。「高校生の皆様でいうところの校訓のようなもの」というこの文書では、顧客、社員、地域社会、株主という“4つの責任”が定義されています。

「第一の責任である顧客、すなわち患者さんや医療従事者のみなさんに対しては、常に『何が患者さんにとってベストなのか』を考え、決断をするようにしています。これを大事にする限り、大きな間違いは起こらないと自負しています」(清水さん)

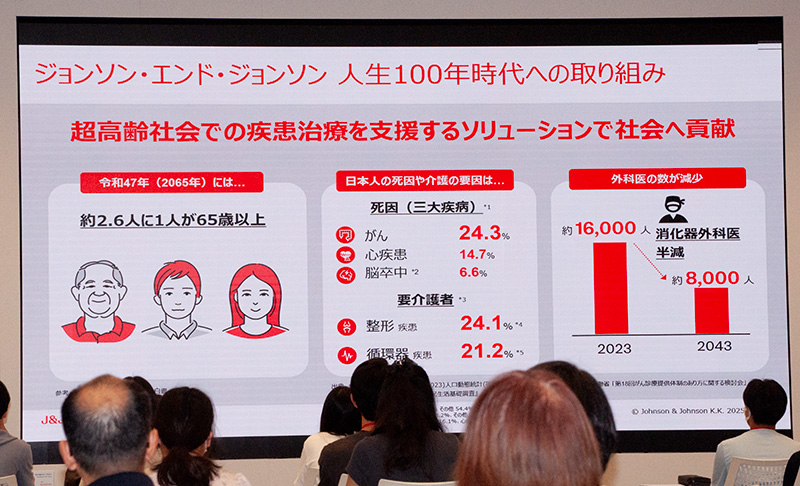

日本の医療は、2065年には約2.6人に1人が65歳以上となる「超高齢社会」という現状に直面しています。健康寿命と平均寿命の間には、日本では約10年の差があるとされ、いかに健康な状態を保ったまま人間らしく生きていくかが大きな課題となっています。

清水さんはこの点に触れつつ、「高齢者が健康的に社会で活躍できれば、私たちにとって“機会”と捉えることもできる」とコメント。そのためには日本の三大死因であるがん、心疾患、脳卒中や、要介護の主な原因となる整形外科疾患や循環器疾患への対応が重要と語ります。

医療現場では、消化器外科医が約20年後には半減すると予測されています。しかしその一方で、手術数は変わらないという見込みも。

清水さんは「より効率的に手術ができる医療機器があれば、今のレベルを保った高い質の手術が継続してできるかもしれません」と語り、テクノロジーによる解決策を示唆しました。

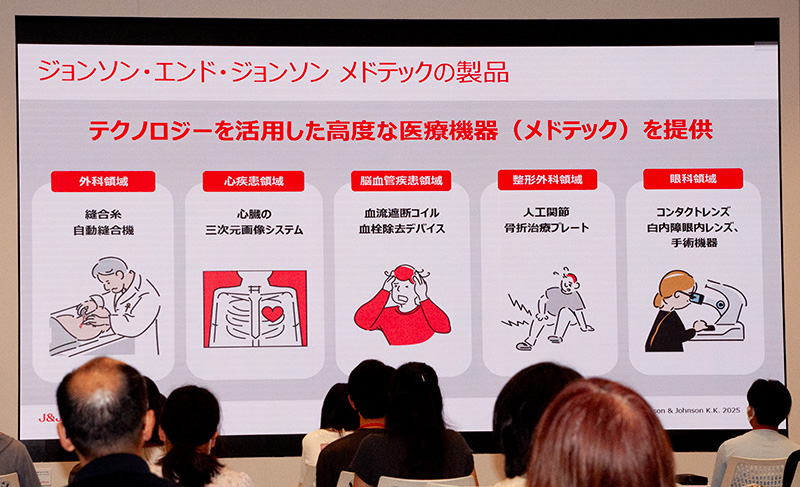

ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、脳から足先まで幅広い領域に対応する医療機器を提供し、病気の発見、治療、そして治療後の生活までをトータルでサポートしています。

その一つである内視鏡手術では、かつては大きく開腹していた手術が、現在は小さな切開で済み、傷を抑えることが可能となり、患者の負担が大きく軽減。

また、肺などの手術で臓器を切りながら同時に縫合する「自動縫合器」や、心臓の形を3Dで再現し、不整脈の原因箇所だけをピンポイントで治療する「カテーテル技術」など、先進的な医療を提供しています。

「未来の医療はよりスマート化、低侵襲化され、より個別化された治療へと向かう」と清水さん。医師個人の経験だけに頼らず、様々な治療データを集積、解析し、患者一人ひとりに還元していくことが必要といい、「個人情報保護という課題を乗り越えながら、データに基づいた個別化医療の実現に取り組んでいる」と述べました。

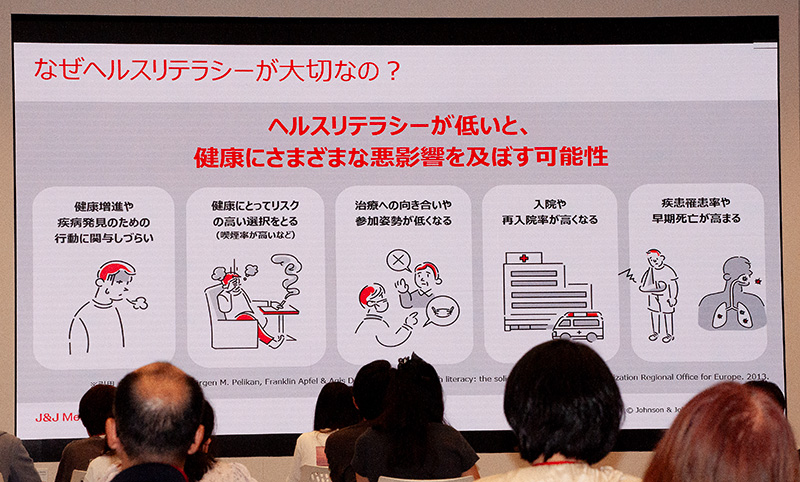

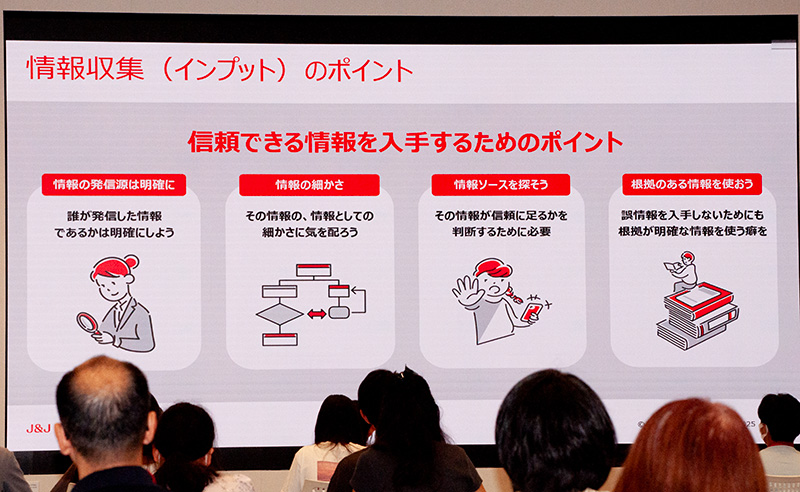

こうした医療の進化の恩恵を誰もが受けるためには、「ヘルスリテラシー」の向上が不可欠といいます。ヘルスリテラシーとは、健康情報を入手、理解、活用する能力のこと。「これが低いと、適切な治療機会を逃す可能性がある」と清水さんは語ります。

「大切なヘルスリテラシーの向上のために、ジョンソン・エンド・ジョンソンでは『My Health, Myself ― 私の健康のために、私ができること。』というプロジェクトを立ち上げた」と清水さん。

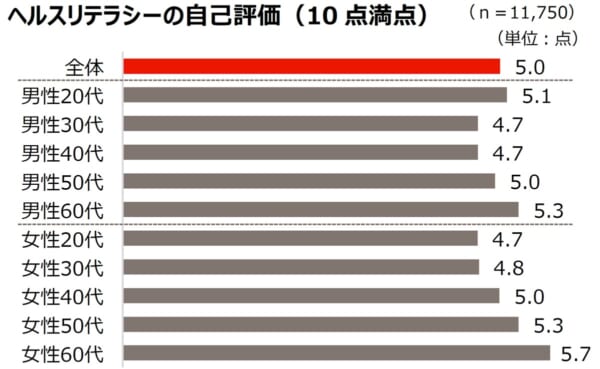

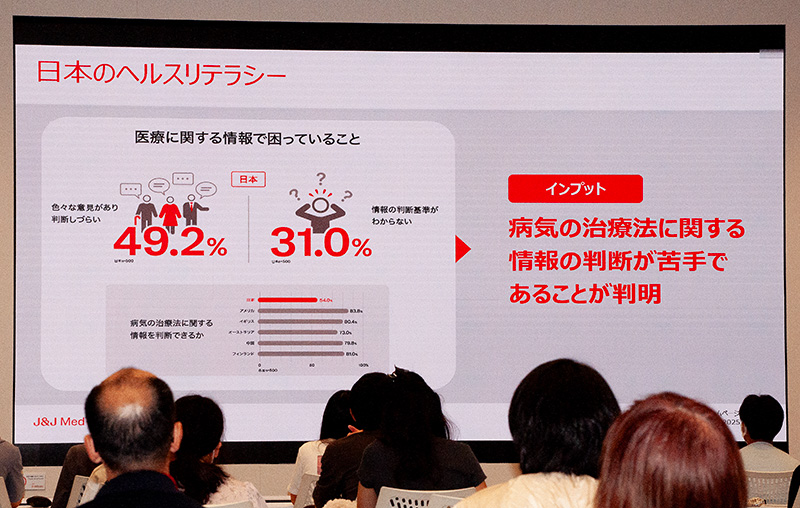

そのプロジェクト内での調査によると、日本におけるヘルスリテラシーの自己評価は諸外国に比べて低く、医療情報の判断に難しさを感じる人が多いとのこと。

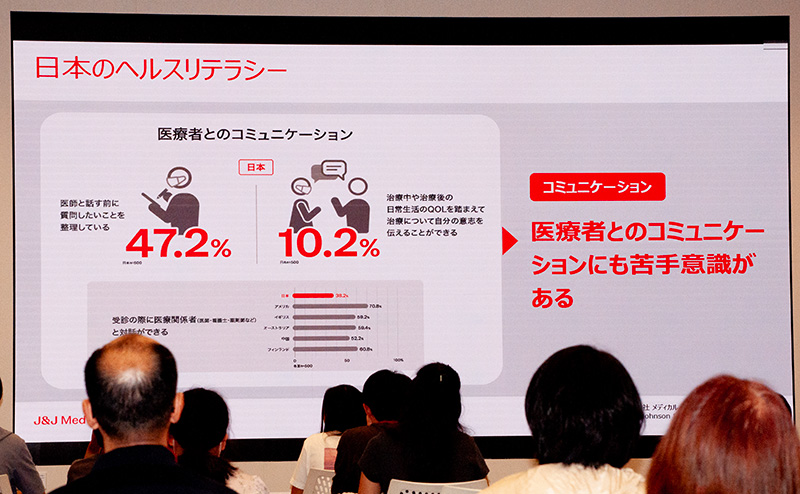

「日本では体調不良時に『様子を見る』という人が多く、アクションに繋がりにくい傾向があります。また、受診の際など医療者とのコミュニケーションを円滑にするためにも、患者側が基礎知識を持ち、質問を準備することで、より良い医療を受けられることに繋がります」(清水さん)

「これからの医療は、病気を治すだけでなく、その人の人生を豊かにするという観点で考えていかなければいけない」と清水さん。「病気に関わるということは、その人の人生に深く関わり、希望を与えることができる」と、参加者に呼びかけました。

そのうえで清水さんは、「医療への関わり方は臨床現場だけでなく、企業や行政、研究など多岐にわたる」とコメント。幅広い視野を持って未来の医療を創っていくことへの期待を込め、講演を締めくくりました。

■ 実際の研修施設で高校生が医療機器操作を体験 患部に見立てた極小ビーズをモニター越しに“施術”

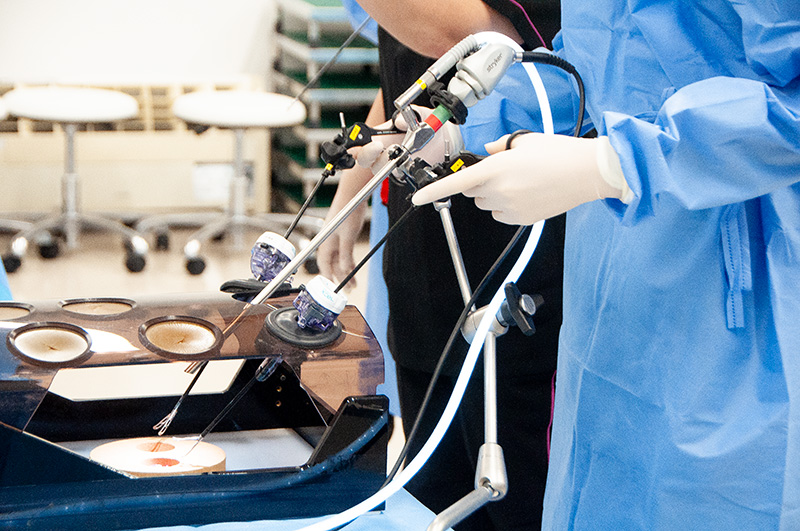

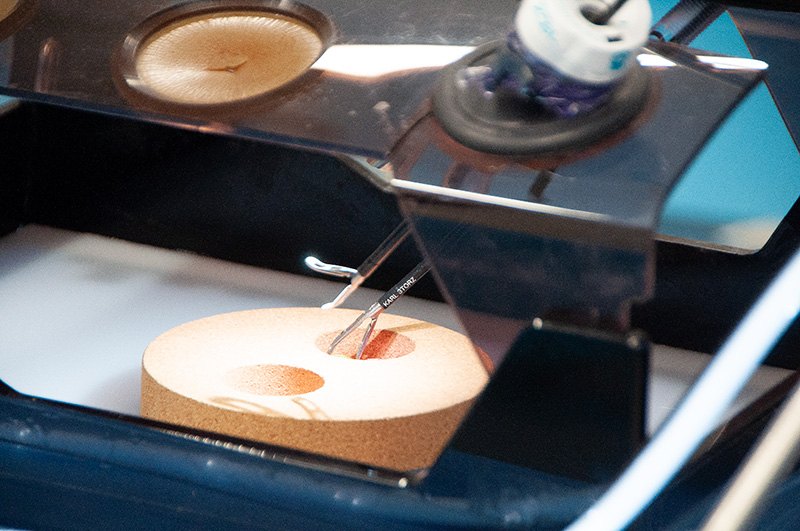

イベント後半では、医療従事者が実際にトレーニングを行う模擬手術室で高校生らが医療機器の操作を体験。患部を模した模型を使い、遠隔モニターで3D映像を見ながらのカテーテル挿入や、ロボットを用いた人工膝関節手術、縫合体験などを行いました。

「腹腔鏡鉗子」のコーナーでは、腹腔=お腹の中の手術を疑似体験。

モニターを見ながら遠隔操作を行い、患部に見立てた数ミリのビーズを器に移し替える操作を行いました。

体験に臨んだ高校生たちの表情は、医療を目指しているということもあってか、とても真剣。その一方で、初めての操作にも関わらず、とても器用に作業を進める様子が印象的でした。

テクノロジーの発展によって医療技術そのものが底上げされ、誰もが高度な医療を受けることができる──。具体的にどのような手段でそれが可能になるのか、正しい知識を身につけることによって、健康の可能性が格段に広がるということを実感する機会となりました。

取材協力:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカルカンパニー(ジョンソン・エンド・ジョンソン メドテック)

(天谷窓大)