ファイザー株式会社は、11月11日「介護の日」に先立ち、がんケアラーの悩みや課題を深掘りし、未来のケアのあり方を考える特別企画「血液がん(多発性骨髄腫)の患者さんとケアラーの声から考える、これからのがんケア」を開催しました。

2人に1人ががんにかかるとされる現代日本。誰もが当事者になりえるなか、人々の前にはどのような課題があり、どう向き合っていくべきなのか。特別企画の模様をお届けします。

■ ファイザーが実施した意識調査結果から見えてきた、がんケアラーの“孤独感”

今回の特別企画の下地となっているのは、ファイザー社が血液がん(多発性骨髄腫)患者のケアラー500名を対象に実施した意識調査です。

調査によればケアラーの半数以上が診断時に「多発性骨髄腫って何?どんな病気?」と感じ、疾患への理解が不十分なままケアが始まるという結果が浮き彫りになっています。

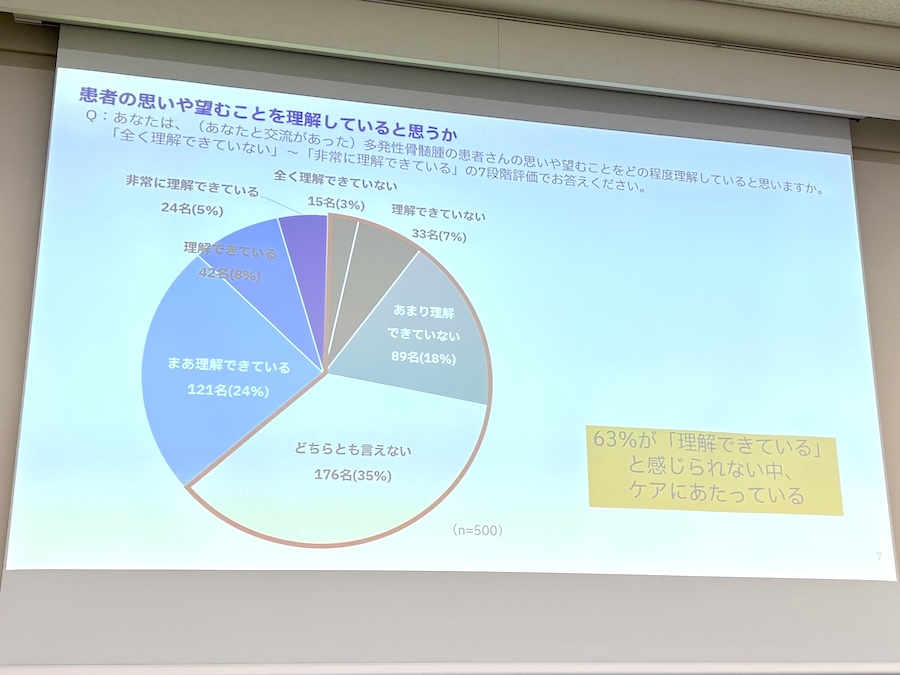

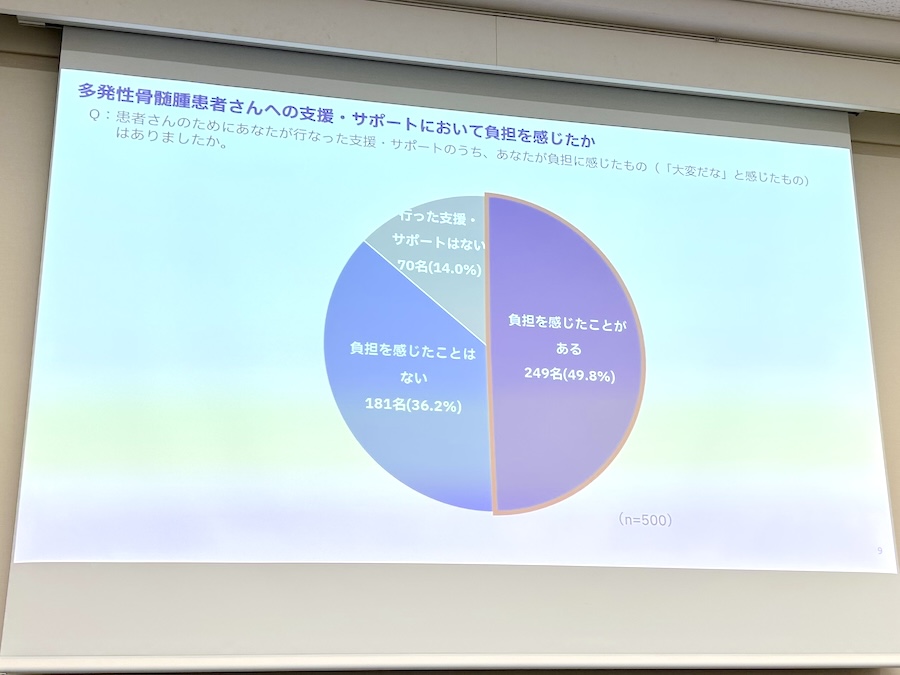

そしてケアラーの63.0%が「患者の思いや望むことを理解できている」と感じていないと回答。さらに2人に1人(49.8%)が、患者のサポートについて「何らかの負担を感じている」という実情が浮かび上がりました。

調査結果をふまえ、特別企画ではまずLIGARE 血液内科太田クリニック・心斎橋の院長を務める太田健介氏が登壇。ケアラーの課題や実態について、多発性骨髄腫を例に挙げながら講演を行いました。

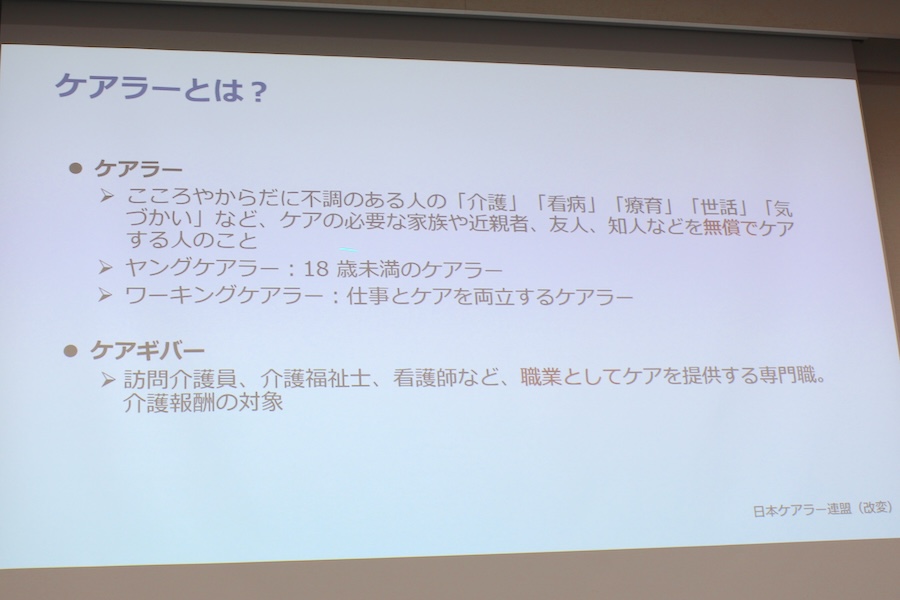

ケアラーとは心や体に不調がある家族や近親者らの「介護」「看病」「療育」などを無償でケアする人のこと。18歳未満のケアラーのことをヤングケアラー、働きながらケアをする人のことをワーキングケアラーと呼びます。一方で訪問介護員や介護福祉士ら、職業としてケアをする専門職はケアギバーと呼ばれます。

そんなケアラーが直面するのが「仕事や学業などケア以外に費やす時間が減ってしまう」や、「ケアから来る疲労やストレスによる心と体の不調が起きる」といった課題。埼玉県ケアラー支援計画のためのケアラー実態調査(がんケアラー以外も含む)によると、ケアラーの約7割が何らかの悩みを抱えていることが明らかになっています。

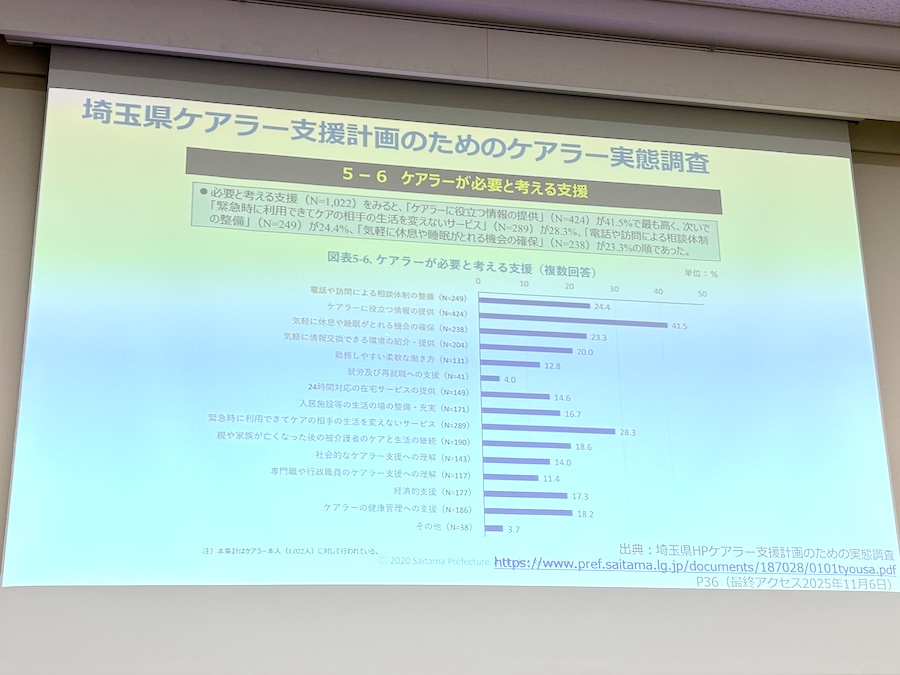

こうしたケアラーはどうした支援を求めているのでしょうか。同調査結果によれば「ケアラーに役立つ情報の提供」「緊急時に利用できてケアの相手の生活を変えないサービス」「電話や訪問による相談体制の整備」といったものが上位に来ています。

太田氏は結果をふまえ「情報不足、休ませて欲しい、緊急時に助けて欲しいというふうに、ケアラーの方の“孤立感”というのが分かってくる」と述べました。

ケアラーの実態に続いて太田氏が扱ったのが、今回の企画のメインテーマでもある多発性骨髄腫。

この病気は白血病、悪性リンパ腫と並んで血液の三大がんと呼ばれており、患者数は決して少なくありません。

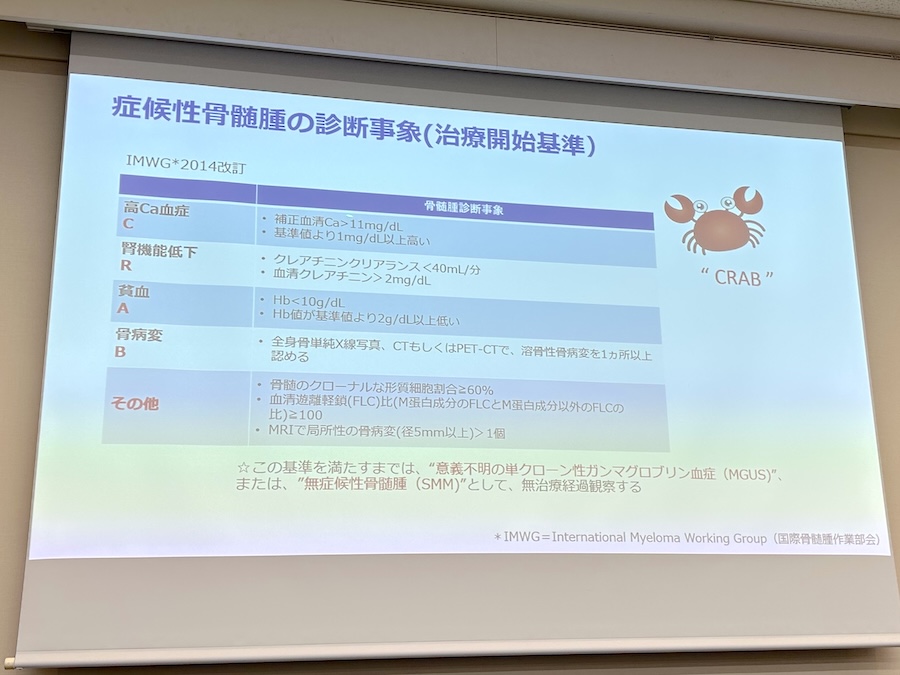

人間の体の中には、病原菌を倒す役割を持つ「抗体」というタンパク質の一種が存在します。これを作る形質細胞という細胞をがん化させるのが、多発性骨髄腫の特徴。罹患すると骨が溶けたり腎臓の機能が低下したり、貧血を起こしたりします。

中でも骨が溶けることで起こる骨折や、高カルシウム結晶など骨に絡む症状が最も辛い、と太田氏は指摘。そしてこのようにして全身の骨が多発的に蝕まれるため、「多発性骨髄腫」という病名が付けられているとのことです。

■ 医療の発展により平均生存期間は大幅に伸長も……多発性骨髄腫の治療に終わりはない

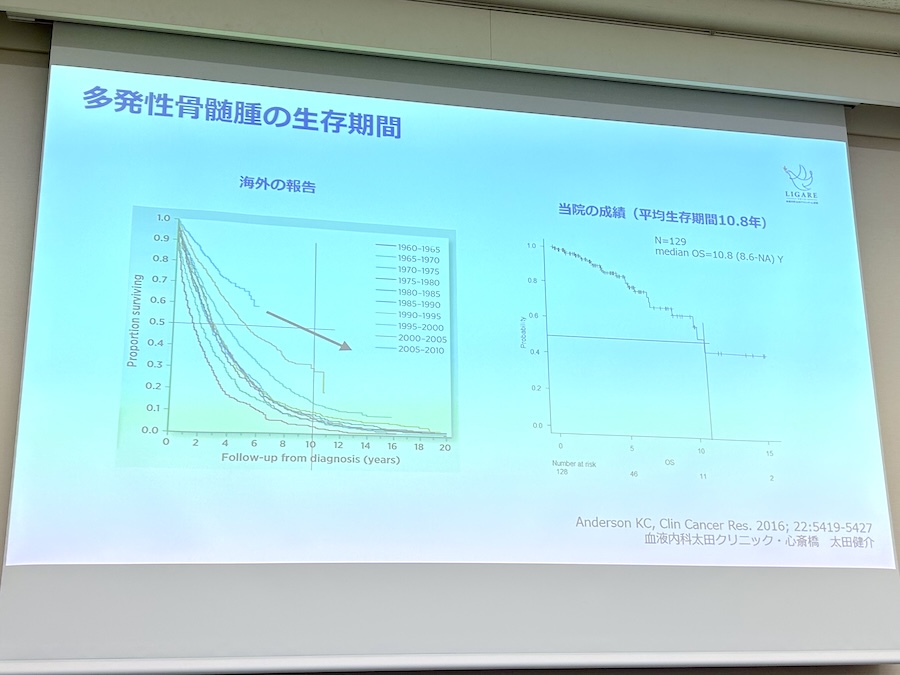

2008年頃からこの病気に関する新薬が日本でも多く登場してきており、その影響で治療環境が整い、患者の生存期間は大幅に伸長。海外のデータでは、1960年代には2年ほどしかなかった平均生存期間が、現在では10年ほどにまでなっています。

患者の平均生存期間が伸びるというのは、結果だけを見れば喜ばしいことではあります。しかし多発性骨髄腫は完治させることが難しく、治療に終わりはありません。定期的に薬を投与し続けなければなりません。そして太田氏によれば、どれだけ患者の治療の経過が良くても「治療はここでやめです」と宣言することはあまりないそう。

生存期間が伸びるということは、治療期間が伸びるということ。患者は治療期間中は通院を続け、抗がん剤の副作用と戦い続ける必要があります。副作用には吐き気や脱毛といった身体の症状だけではなく、精神的な負担や経済的な負担も含まれます。新薬の中には、1回の治療で3000万円かかるものもあるとのことです。

最後に太田氏は自クリニックのケースを元に、がん患者とケアラーの付き添い状況や、実際の事例を紹介しました。

太田氏のクリニックの場合、常に付き添い者がいる女性患者は52%、反対に常に付添者がいる男性患者は76%。男性患者の方が付き添い者がいる割合が高いという結果が出ているようです。

また付き添い者がいる患者の年齢を男女別でみると、女性の平均年齢は73.6歳、男性の平均は68.4歳となっています。男性の方が若くても付き添い者がいるパターンが多い、ということが分かっています。

太田氏は、生涯にわたって治療することが必要な多発性骨髄腫は、がんのケアやケアラーの役割のサポートを考える上で非常に良いモデルであると指摘。「国民の2人に1人ががんになる時代になって、がん患者とケアラーを良い関係にするための取り組みは、ますます重要になるかと思います」と結びました。

■ 日本骨髄腫患者の会に所属を続ける遺族たち「思いを引きずる方が多くいる」

太田氏に続いて登壇したのは、日本骨髄腫患者の会で代表を務める上甲恭子氏。多発性骨髄腫に罹患した父のケアラーを務めた経験などを踏まえ、今回実施された意識調査の結果から見えてきたことを発表しました。

1999年、上甲氏が30歳のときに父親が多発性骨髄腫に罹患。当時は効果的な治療法がなく、余命は3年程度と宣告されたとのことです。父親の状態が非常に悪かったことから、車の運転ができない母だけでは父を病院につれていくこともできないだろうと考え、きっぱりと会社を辞め、ケアラーになった上甲氏。

通院に付き添って主治医との関係を築き尽力。当初は余命3年と宣告されていた父親は6年間の治療を経て他界しました。

上甲氏は宣告を受けた年に日本骨髄腫患者の会に入会し、翌年にはボランティアスタッフとして登録。2001年に役員に就任し、2016年には代表に就任しています。

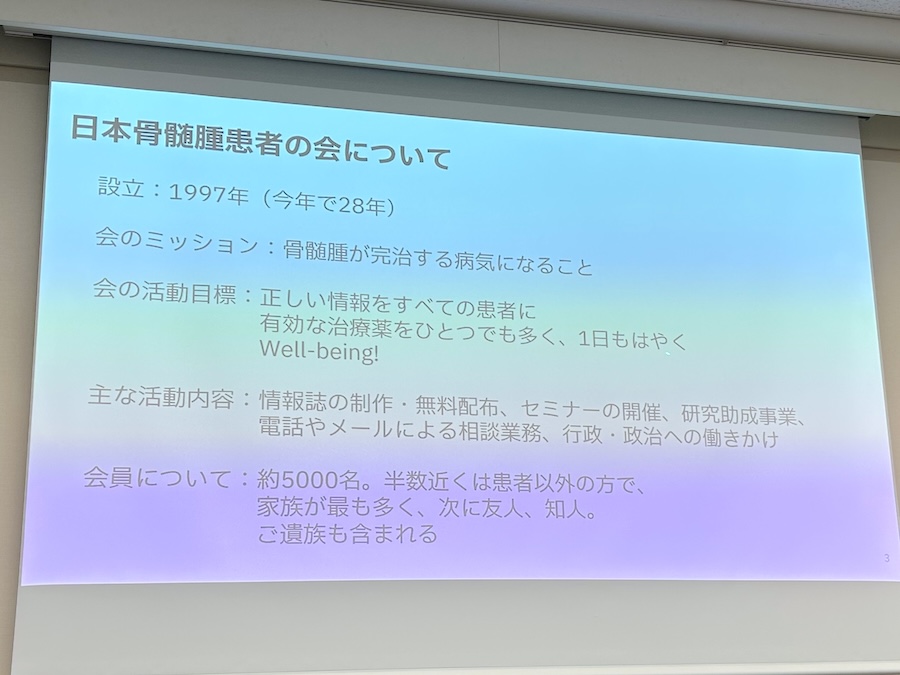

設立から間もなく30年になる日本骨髄腫患者の会のミッションは「骨髄腫が治る病気になること」。これを達成するために「正しい情報をすべての患者に」「有効な治療薬をひとつでも多く、1日もはやく」「Well-being!」といった目標を掲げ、活動を行っているとのことです。

会の登録者約5000名。ほぼ半数を患者、もうほぼ半数が家族、友人、知人が占めるなか、特徴的なのが、会員の中に遺族も含まれているという点だと上甲氏は話します。

自身も遺族である上甲氏は、この特徴について「(多発性骨髄腫は)思いを引きずる方が、結構いらっしゃる」「やり遂げたという思いになかなかなれない」と自身の体験もふまえて述べています。

今回上甲氏が発表の主軸においたのはファイザーが実施した「がん(多発性骨髄腫)患者のケアラー500名の意識調査」。

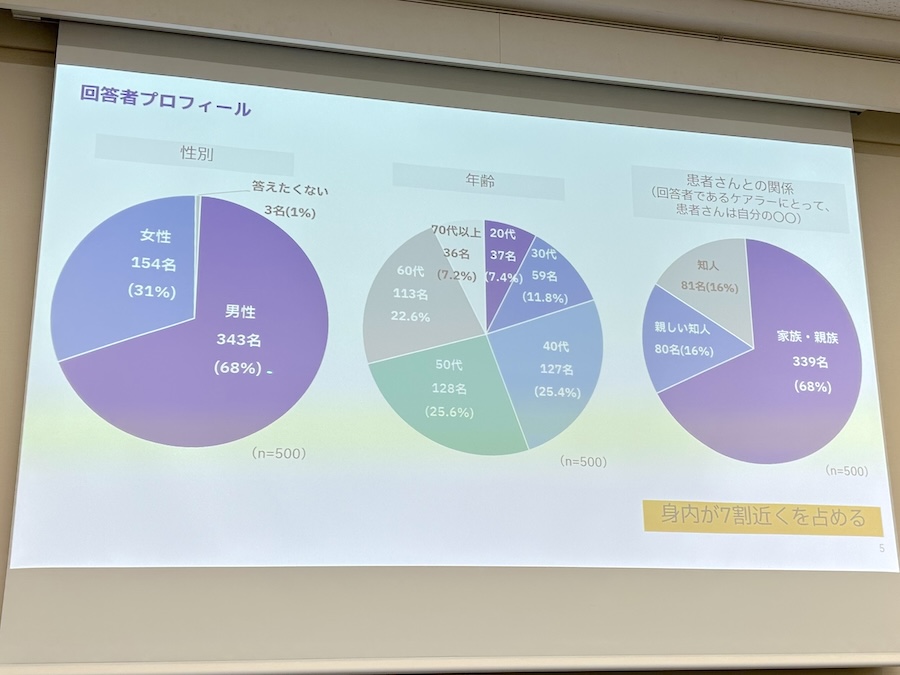

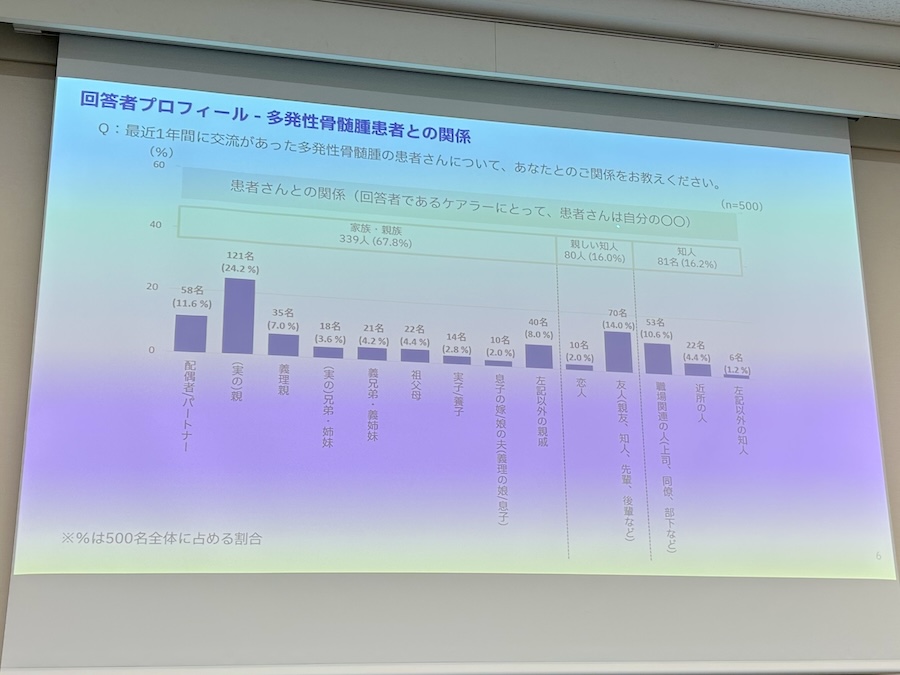

回答者の属性は性別でみると男性が7割弱、年齢は50代以上が半数以上を占めています。そして患者とケアラーの関係については、7割近くが「身内」という結果でした。

ケアラーから見た患者の属性は実の親が24.2%と最も高く、そこに友人(親友、知人、先輩、後輩)の14.0%、配偶者/パートナーの11.6%が続いています。

そうしたケアラーに対し「患者の思いや望むことを理解していると思うか」という問いを投げかけると、63.0%が「『理解できている』と感じられない」と答え、手探りでケアをしている実態が明らかになりました。

■ 診断された瞬間からいきなり当事者に ケアラーたちを取り巻く“負担感”

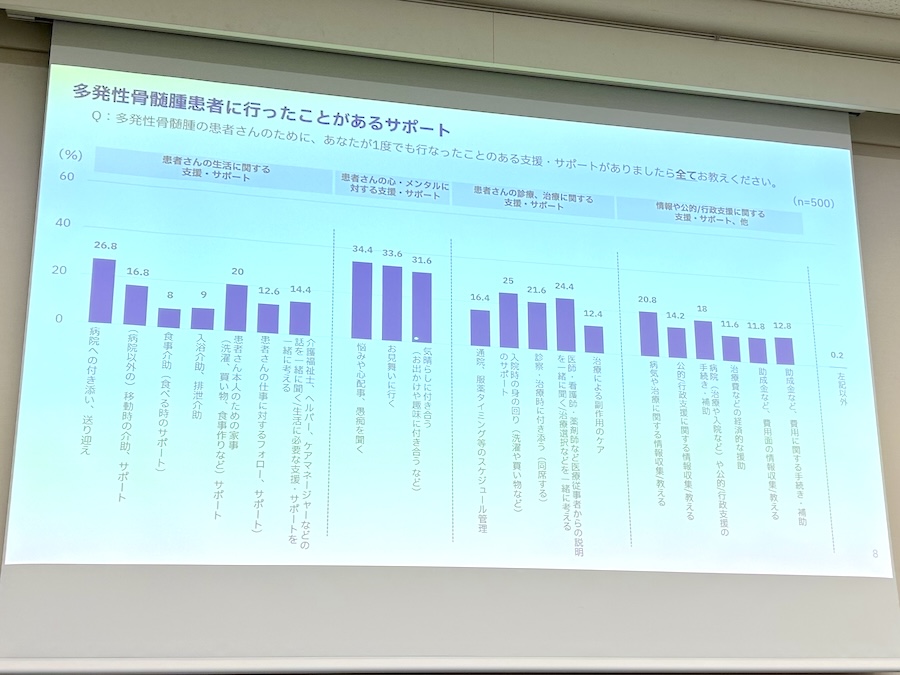

そんなケアラーの方々が実際に患者に対して行ったサポートの内容を見ると「悩みや心配事、愚痴を聞く」が最多。その一方でケアラーの方々が、患者の声に耳を傾けながら「これでいいのだろうか」「理解できているのか、あっているのか」と不安に思っているという実態も明らかになっています。

父親のケアのために仕事をやめた上甲氏は「私は決して父のために仕事をやめたこと、それから人生が大きく変わったことについてマイナスの印象は持っておりません」ときっぱり告げつつも、常に父の内心について「これで喜んでるのかな?」「もっとしてほしいことあるんちゃうかな?」「遠慮してるんちゃうかな?」などと思いを巡らせることはあったと話しています。

続けて上甲氏はケアラーが患者への支援・サポートをする中で感じる「負担感」に言及。

「行った支援・サポートのうち負担に感じたものはあったか」という問いに対して、約半数の人が、「負担を感じたことがある」と回答。上甲氏自身も「とても孤独だった」「仕事をやめて社会から隔離されて、私はこのまま社会から置いてけぼりになるんじゃないだろうか」といった負担感を覚え、マイナスな気持ちになっていたとのこと。

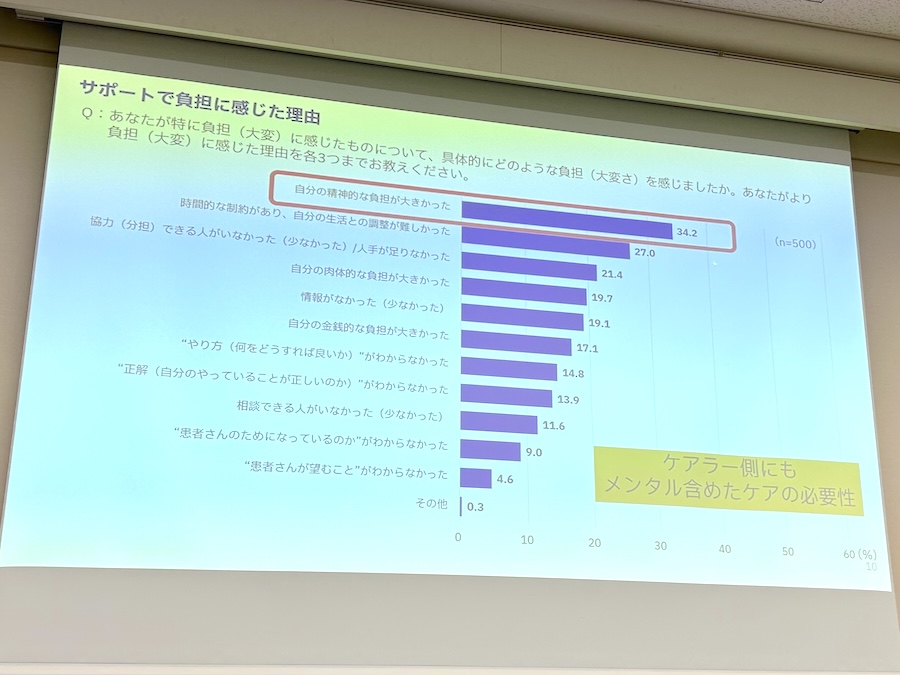

今回の調査において、ケアラーが負担に感じた理由で最も多かったのが「自分の精神的な負担」で、34.2%。その後に「時間的な制約があり、自分との生活の調整が難しかった」の27.0%、「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」の21.4%が続いています。

この結果をふまえて上甲氏は「ケアラーについても、メンタルを含めたケアの必要性があるというふうに、今回の調査で炙り出されました」と述べています。

多発性骨髄腫と診断された瞬間から患者の周囲の方々は、ケアラーとして当事者になります。「何がなんだか分からない」「病気のイメージがつかない」そうした不安のなかから、いきなりケアに突入することになります。

上甲氏はそうした実情を踏まえて「がんの患者さんと同様に、ケアラーの方々にもさまざまな悩み、さまざまな問題があるということを今日皆さんに知っていただいて、一緒に社会を一歩ずつ動かしていこう、力を借りていければ」との思いを明かしました。

一方で自身がケアラーとして役割を果たしていた期間については「決して後悔しておりません」と述べ、これからの社会を「骨髄腫の患者のケアラーの方々にも『しんどいけれどもいいことがある』そう思ってくれるような日々がやってくるように、皆様方の力をお借りして、これから社会をそういう雰囲気にしていければいいなと思っております」と結びました。

■ 視覚を遮断して悩みの本質に迫る対話型ワークショップ「ブラインド・トーク」

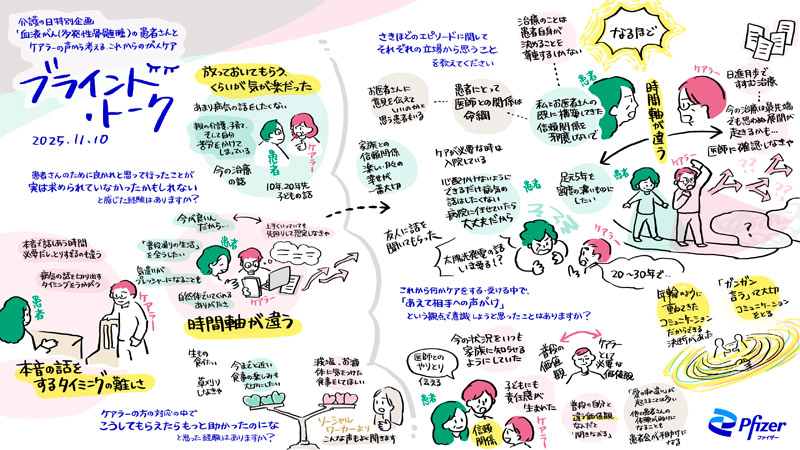

太田氏、上甲氏両名の登壇が終わった後は、会場を移動して「ブラインド・トーク」という対話型のワークショップが行われました。

「ブラインド・トーク」とは、視覚を使わずに他者と対話するという新たなコミュニケーション手法を用いたワークショップのこと。

今回はA、B、C3つのグループに分かれ、視覚障がい者であるブラインド・コミュニケーターのファシリテーションのもと、参加者がアイマスクをして視界を閉ざした状態で参加します。

ワークショップには、多発性骨髄腫患者、ケアラー、医療ソーシャルワーカー、ブラインド・コミュニケーター、サポートスタッフ、太田氏、上甲氏が参加。各グループ5~7名で構成されています。ワークショップで発せられるのは、視覚に依存していないからこそできる、参加者の曖昧な言葉の中に潜む本質に迫るような問いかけ。それを通して、参加者の悩みや課題が深堀られ、顕在化していくとのことです。

会場内では患者がグリーンのアイマスク、ケアラーがピンクのアイマスク、医療ソーシャルワーカーがベージュのアイマスクを着用。視界を閉ざされながら、自身の体験談、悩み、感じていること、考えていることをグループのメンバーに共有していました。

Aグループに参加していたあるケアラーは多発骨髄腫の患者である妻との体験談を告白。最先端の治療によってよい効果がでているなか「このまま安心してよいのか。何かが起こることも考えて医師に確認する必要があるのではないか」という認識でいた夫に対し、妻は「今順調に言っているのだから手を出さないで」と考えており、2人の間に流れている“時間軸”が違っていた、ということに気付かされたということを明かしていました。

Aグループのブラインド・トークについては、話した内容を可視化する「グラフィック・レコーディング」と呼ばれる手法によって、トークの記録も行われていました。

Bグループに参加していたある患者は「通う病院を変えるか、変えないか」という悩みについて、ケアラーである夫とのエピソードを披露。自身が今の病院に不満を感じている一方で、夫は「病院を変えるというのは大変だろう」という姿勢でおり、2人の間に溝が生じていたと明かしました。

ただ、患者自身としても、病院への不満は通っている自分にしかわからない部分もあり「夫に伝えても理解してもらえないだろう」という諦めにも似た気持ちがあったとしていました。

約30分のブラインド・トークが行われた後は、各グループのファシリテーターを務めたブラインド・コミュニケーターが代表でトークの内容をまとめて発表。

上述した「時間軸のズレ」や「治療に関する意思決定」といった話題が、会場にいた全員に共有されました。

■ ケアラーや患者らを取り巻く実情 ファイザーは「一緒に考える環境を作れれば」

各グループのまとめ後は、Aグループに参加していた医療ソーシャルワーカーが、専門家の立場から今回の「ブラインド・トーク」へコメント。

自身が参加したグループの当事者たちについて、患者やケアラーとの関わり方はさまざまながら、全員が主体的に決断をしていたことが印象に残ったとしました。

しかしながら診断直後からスムーズに決断できる方ばかりではないと続け、迷ったときにはほかの体験者の話を聞くという意味で、患者会や病院の相談会に声を掛けるなどして、一歩を踏み出して欲しい、とも語りました。

またAグループのブラインド・コミュニケーターも、全体を通してのまとめを発表。

今回集まった方はすでにすれ違いやモヤモヤとした悩みを乗り越えてきた方だとし、だからこそ「紡ぎ出される言葉というのが、今日この場で立ち現れたのではないか」と推測。そうした言葉が、これから多発性骨髄腫に罹患する方にとっての力になるだろう、と述べました。

「ブラインド・トーク」の終わりには、太田氏と上甲氏も、それぞれ実際に参加してみての感想を述べました。

「(患者とケアラーの両方から)以前の自分ではない、新しい自分が見つかった。分からなかったことが分かったとすごく成長した。こういう話を聞くたびに、病気というのは必ずしも不幸なことではないというのを思わせていただいた」(太田氏)

「ちょっと心に余裕を持って、ちょっと時間的に余裕を持って、ちょっと距離的にも余裕を持つことで、うまく寄り添い続けられるんじゃないかなということを今さらながら学ばせていただきました」(上甲氏)

最後は主催者を代表し、ファイザー社 オンコロジー部門 マーケティング部 血液がんチームの須磨晋作氏がコメントを発表。

今回の大規模な調査結果の裏側にある“数字だけでは語れない部分”に着目し、こういった部分への理解が、今回のワークショップを通じて深まったのではないか考察しました。

そして製薬会社の使命として、革新的な医薬品を患者さんに届けることにくわえ「よりよい生活を患者さんに送っていただけるよう、ケアラー、そして患者さんへの社会全体の理解を育むとともに、一緒に考えていける環境を作ることができればと考えています」と今後の意気込みを語り、企画全体を締めくくりました。

取材協力:ファイザー株式会社

(ヨシクラミク)