誰からも管理されないまま世の中に公表されている著作物に対して、文化庁長官の判断(裁定)を受けることで利用希望者が適法に利用できるとする新制度「未管理著作物裁定制度」が2026年度より開始されます。

この制度では利用者のほか、著作権者に対しても対価還元や利用ニーズ発見のメリットがあるとされていますが、その一方で「著作権者の意思に沿わない使用が正当化されてしまうのではないか」という懸念の声も。文化庁の発表資料をもとに、その内容を整理します。

■ 「著作権者の意思確認がとれない著作物」を補償金で適法利用可能に

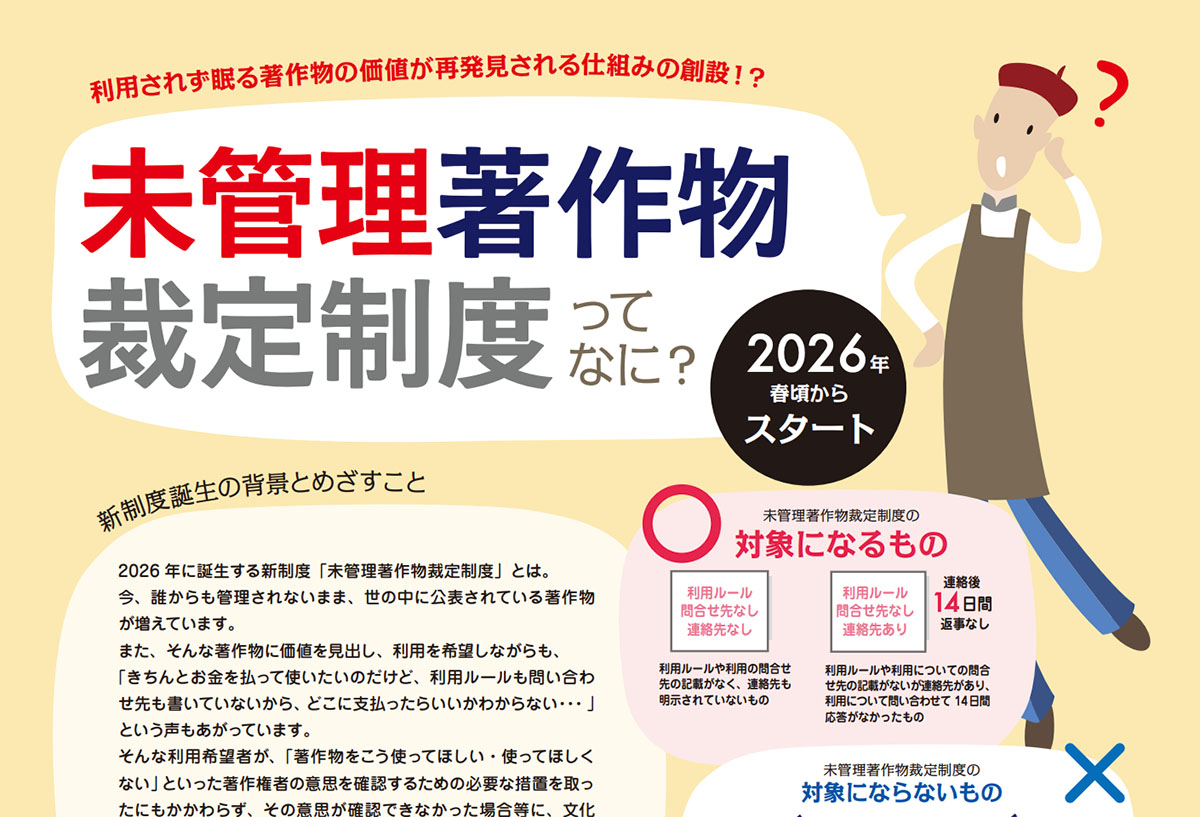

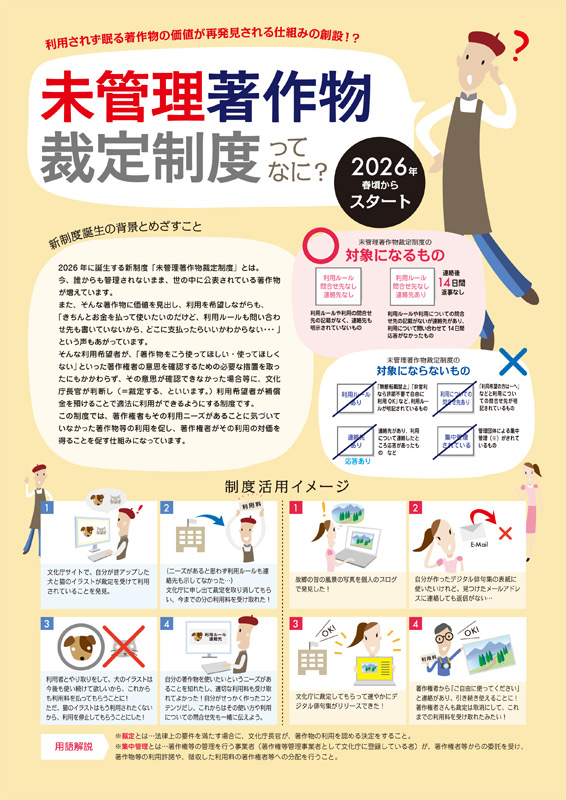

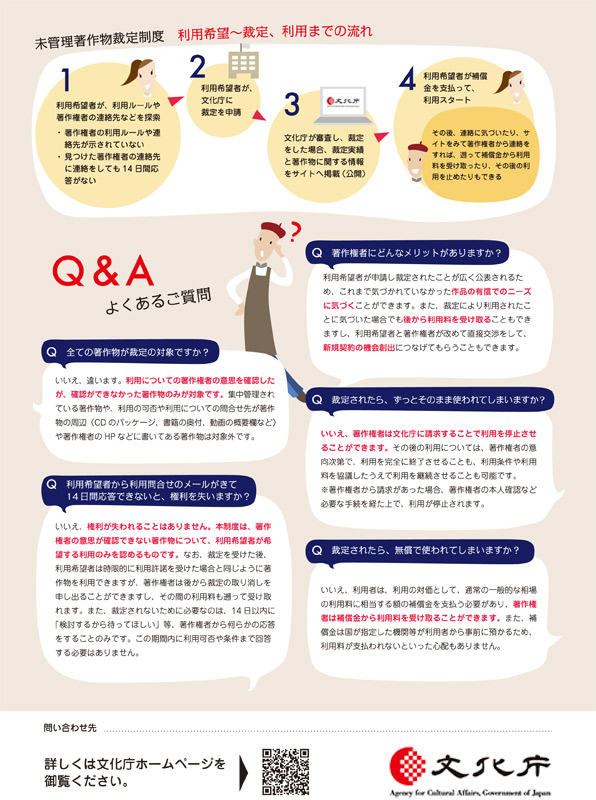

「未管理著作物裁定制度」は、2023年(令和5年)に制定された「著作権法の一部を改正する法律」によって設けられ、2026年春を目処に開始予定の制度。文化庁の公式サイトに掲載された広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」で同庁は、新設の背景について次のように述べています。

「今、誰からも管理されないまま、世の中に公表されている著作物が増えています。また、そんな著作物に価値を見出し、利用を希望しながらも、『きちんとお金を払って使いたいのだけど、利用ルールも問い合わせ先も書いていないから、どこに支払ったらいいかわからない・・・』という声もあがっています。そんな利用希望者が、『著作物をこう使ってほしい・使ってほしくない』といった著作権者の意思を確認するための必要な措置を取ったにもかかわらず、その意思が確認できなかった場合等に、文化庁長官が判断し(=裁定する、といいます。)利用希望者が補償金を預けることで適法に利用ができるようにする制度です」

(文化庁広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」より引用)

簡単にまとめると、「管理者が不明な著作物に対して、補償金を預けることで合法的に利用できる制度」ということ。同庁は、この制度によって著作権者側にも利用ニーズの発掘のメリットがあり、利用対価を得る機会を促すとしています。

具体的にどのような基準をもって「管理されていない著作物」と判断するのでしょうか。さらに詳しく資料を読み解いていきます。

■ 「利用ルール記載なし」かつ「連絡先記載なし」か「記載の連絡先から14日間返事なし」の場合が対象

資料によると、「未管理著作物裁定制度」の対象となるのは、著作権者からの利用ルールが記載されておらず、かつ連絡先の記載がないもの、または記載された連絡先からの返答が14日間無かった場合とされています。

同庁では、「個人ブログに掲載された故郷の昔の写真を自分のデジタル俳句集に使用したいが、見つけたメールアドレスに連絡しても返事がない」という利用者サイドの例を挙げて説明。「文化庁に裁定してもらって速やかにデジタル俳句集がリリースできた」という言葉で利用者側のメリットを紹介しています。

また説明では、「著作権者から『ご自由に使ってください』と連絡があり、引き続き使えることに!」「著作権者さんも裁定は取り消しにして、これまでの利用料を受け取れたみたい!」との言葉も。

文化庁が裁定を行った後も、著作権者側の意思表示があれば裁定は取り消され、著作権者は利用に応じた報酬を受け取ることができるとしています。

■ 「利用ルール明記」「利用問い合わせ先明記」「連絡に応答あり」「管理団体による集中管理」の場合は対象とならず

逆に、「未管理著作物裁定制度」の対象とならないのはどのようなケースなのでしょうか。文化庁は資料の中で以下の4例を挙げています。

【対象にならないもの】

・「無断転載禁止」「非営利なら許諾不要で自由に利用OK」など、利用ルールが明記されているもの

・「利用希望の方は〜へ」などと利用についての問い合わせ先が明記されているもの

・管理団体による集中管理がされているもの

・連絡先があり、利用について連絡したところ返答があったもの など

(文化庁広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」より引用)

資料では著作権者側にとっての制度利用イメージとして、「自分が昔アップしたイラストが裁定を受けて利用されているのを文化庁のサイトで知り、文化庁に申し出て裁定を取り消してもらった」というケースを紹介しています。

この例では、文化庁がいったん裁定した著作物に対して、著作権者が文化庁に申し出ることで「今までの分の利用料を受け取れた」とするほか、「イラストは今後も使い続けてほしいから、利用者とやりとりをして利用料を払ってもらうことに」「複数あるイラストのうち、利用を希望しないイラストは利用を停止してもらうことにした」とする流れを紹介。

これまで利用された分に対する報酬を得る一方で、利用を希望しない場合はその旨を申し出ることで、利用を差し止めることができるとしています。

■ 「利用ありきの制度では?」懸念の声も 文化庁ではパブリックコメントに回答

日本における現行の著作権法・第51条では、原則として著作権者の死後70年まで著作権は保護されると定められています。著作権者と利用者双方がメリットを享受できるとされている「未管理著作物裁定制度」ですが、一方でその運用に懸念を示す声も上がっています。

ネット上では、著作権者がすでに故人であったり、病気などの理由で14日間以上連絡が取れない状況であった場合、著作権者の意思が介さない形で文化庁が「利用許可」を与えることになってしまうのではないかとする懸念や、著作権者よりも利用者側の利益が優先されているのではないか、とする声が見受けられ、議論を呼んでいます。

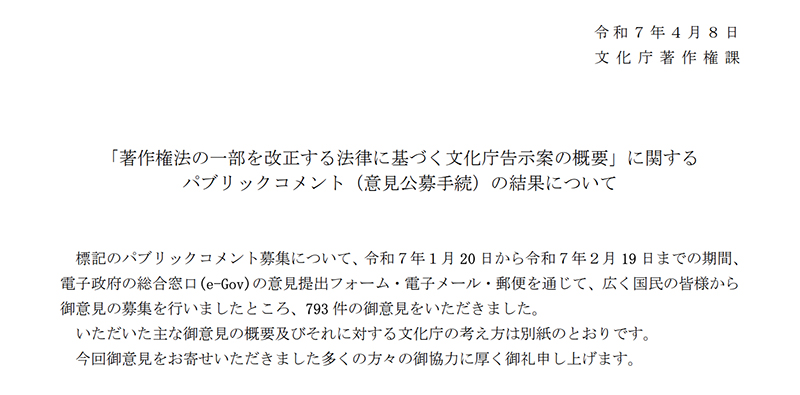

なお、法の導入に先立ち、文化庁では今年1月20日から2月19日までの間、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、電子メール、郵便を通じて、意見(パブリックコメント)の募集を行っており、793件の意見が寄せられたと発表しています。

このうち、「意思確認の真正性をどう担保するのか曖昧」「利用者が法律を都合よく解釈し、十分な意思確認措置を経ずに裁定を求めてきたらどう対応するのか」という意見に対して、同庁は「裁定の申請時、意思確認の要件を含む必要な措置が取られているかを確認する」とし、「要件を満たさない場合は『裁定をしない処分』を行う」と回答しています。

また、著作者が既に亡くなっている場合や代理人がいる場合の措置について尋ねる意見については、「著作権の相続人や代理人の許諾を得る必要がある」とし、「この点は未管理著作物裁定制度においても変わるものではありません」と回答しています。

制度の導入までにはまだ若干の時間があるものの、パブリックコメントを見る限り、まだまだ議論の余地があるように思える「未管理著作物裁定制度」。いずれにしても、著作権者が意図しない形での利用が行われることがないよう、慎重な議論と検討が願われます。

2026年度誕生!「未管理著作物裁定制度」とは❓

誰からも管理されないまま世の中に公表されている著作物を、文化庁長官の判断(=裁定)を受けて利用希望者が適法に利用できるようになります。

利用者だけでなく、著作権者にも対価還元や利用ニーズ発見のメリットが!

↓↓↓https://t.co/IGND0MrvnY pic.twitter.com/9ENJV3WPj7— 文化庁 (@prmag_bunka) April 23, 2025

<参考>

未管理著作物裁定制度 | 文化庁

広報資料:「未管理著作物裁定制度ってなに?」

「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について

(天谷窓大)