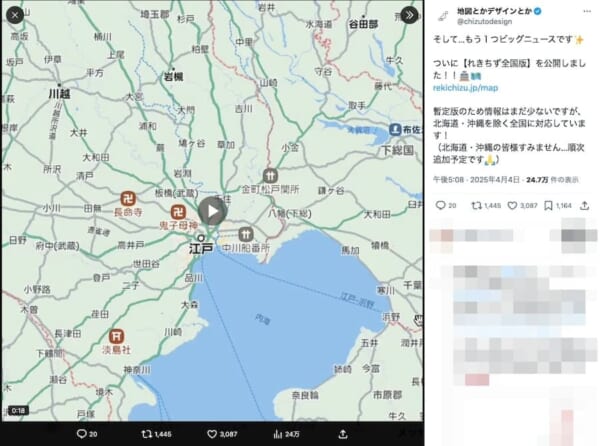

暮れも押し詰まった大晦日。まだお正月の準備が終わらず、もう少し時間が欲しいという方もいらっしゃるかもしれません。大晦日は毎年やってくるはずですが、日本の歴史上「大晦日が消えた年」があります。それは今から150年ほど前の明治5年(1872年)。従来の太陰暦から太陽暦へと改暦する際、明治5年12月3日が「明治6年1月1日」になったのです。

■ なぜ改暦する必要があったのか

日本では旧来、中国などと同じく太陰暦を採用していました。この暦法は、月の満ち欠けを中心にしながら、太陽の動きを考慮し、必要に応じて2、3年ごとに「うるう月」を挟んでズレを修正するものです。

江戸時代までは鎖国の関係もあり、特に問題は生じなかったのですが、明治維新による開国で状況が一変します。欧米諸国は太陰暦ではなく、太陽暦(グレゴリオ暦)を使用しているため、双方に「日付のズレ」が発生してしまったのです。

この問題に対し、明治政府太政官の塚本明毅は明治5年11月、太陽暦の採用を進言します。その進言によれば、当時使われていた太陰暦(天保暦)から太陽暦に改暦する理由は次のようなものでした。

・現在の暦(天保暦)では太陽の動きに合わせるため2、3年ごとにうるう月を挿入し、月の日数が不定になっているのは様々な事業を行うのに極めて不便である

・太陽暦は太陽の動きを基準にして月を立てているため大きな誤差が出にくく、4年に1度うるう日をおけば、7000年ごとに1日程度の誤差しか発生しない(実際には3200年に1日のところ誤解していた模様)

・明治維新以降、各国(欧米諸国を指す)との交際において、先方は太陽暦を使用しているので、我が国だけ太陰暦を用いているのは不便である

そして塚本は太陽暦への改暦にあたり、次のような提案もしています。

・農業の耕作スケジュールなどに混乱を与えないため、3月以前の寒い時期の月初めに行うか、一旦満月を過ぎてから行うほうが良い

・太陽暦に改暦後、3年程度は太陰暦の日付による祭典の諸日を併記し、移行期間を設ければ国民も太陽暦の便利さを覚え、開化を助けることになるだろう

塚本の建議に基づき、太政官は太陰暦から太陽暦への改暦を決定。11月3日付で各省庁に通達し、11月9日には明治5年12月2日をもって太陰暦を廃止し、翌日(12月3日)から太陽暦を採用し明治6年1月1日とする、という太政官布告第337号「改暦ノ布告」を布告したのでした。

この急な決定の裏には、旧暦の明治6年が「うるう月」のある年だということが大きな要因としてありました。明治政府としては13か月分の月給を支払うべきところ、太陽暦に改暦すれば12か月分で済んでしまい、人件費が圧縮できるのです。

■ 急な布告による混乱

意思決定から実現まで、急転直下で決まった太陽暦への改暦。これにより、一般市民だけでなく、政府内でも様々な混乱が引き起こされました。

・カレンダーが間に合わない!

これまで、一般社会での「年度」にあたる金穀出納取扱は、10月から始まり翌年9月までを1年としていました。それにともない、いわゆるカレンダー(暦)もそれに合わせて発行されていたのですが、改暦が布告されたのは発行後の11月で、修正が間に合いません。

2021年のカレンダーも、2020年に開催予定だったオリンピック・パラリンピックが1年延期されたことにより、祝日法の改正(祝日の移動)が反映されなかったのは記憶に新しいところ。明治の改暦においても、太陰暦で作られた暦と太陽暦の日付が合わずに混乱をきたしたようで、そのお詫びからか、暦を発行するために組織された頒暦商社に対し、公的な暦(官暦)に関する10年間の独占的な発行権が与えられています。

もしこれが現代の日本だとしたら、大晦日はおろかクリスマスも無くなって、いきなりお正月を迎えるという大変な事態になったでしょうね。当時はうるう月がある関係で満年齢ではなく、年初に年齢を重ねる数え年を使っていたため、誕生日を祝うということは一般的でなかったのですが、12月生まれの人も誕生日が消えていたことになります。

・改暦決定後に泥縄式で様々な規定を決める

また、改暦にともなって明治5年の12月は2日で終わってしまうことになります。これについても「改暦ノ布告」が布告されてから12月に入るまでの間で、様々な移行措置が泥縄式で検討されることになりました。

まず、気になるのは「12月分の棒給や借金の利息計算はどうなるの?」という点。これについては、当時大蔵省に在籍していた渋沢栄一から太政官に対し、裁可を求める書類が11月9日付で送られています。

これに対する諸々の決定が下されたのは11月29日の太政官布告第374号。これによると、従前の10月~翌年9月を1か年としていたのを改め、1月1日~12月31日を1か年とすることとしています。

給料に関しては、御雇い外国人と日本人の区別なく、月給契約では12月分の給料は支給せず、年俸契約では旧暦の12月分または月割で支払うとのこと。また、借金の利息については年利の場合、明治5年分は1年分、明治6年分は1年から28日(前年の12月で消えた日数)分を差し引いて換算するように、との決定がなされました。

この布告と前後して、明治5年の12月が2日しかない件をなんとかしようと、11月23日に「12月1日と2日は11月30日と31日(この年の11月は29日まで)とする」との太政官布告第359号が出されますが、翌24日に「各局へ廻達」として、太政官布告第359号は取り消されます。政府内でも改暦のギリギリまで日付の取り扱いについて、混乱が続いていたようです。

・ようやく改暦……ところが問題発生

12月2日には通常大晦日に行われる大祓の儀式が執り行われ、そして迎えた明治6年1月1日(明治5年12月3日)、皇居にて改暦式が行われました。宮中三殿にて改暦を報告し、その後改暦の詔書を大臣へと下賜して、太陰暦から太陽暦へと暦が変わったのです。

ところが、改暦後もドタバタは続きました。太陽暦(グレゴリオ暦)をよく理解しないまま改暦したため、実際のグレゴリオ暦との誤差が発生していたのです。それは「100で割り切れるが400では割り切れない年はうるう年ではない」という例外を考慮していなかったこと。

明治政府は誤差を修正するため、実際にうるう年にならない西暦1900(明治33)年を目前にした明治31年5月10日、改めて誤差を修正する勅令第90号「閏年ニ関スル件」を出して、混乱をギリギリで回避しました。これが1年遅れていたら、また改暦時と同じような混乱が国内で発生していたかもしれません。

この「うるう年の例外」、西暦2000年が100と400両方で割り切れるため、うるう年の例外が適用されず、通常のうるう年になったのは記憶に新しいところです。400年に1度の出来事ですが、逆に400年で3度ある「うるう年にならない」方が、いつもと違って珍しく感じてしまいますね。

■ 改暦により消えた祝日・生まれた祝日

旧暦では、人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)の「五節句」と呼ばれる祝日が存在しました。この五節句は、太陽暦に改暦された明治6年1月4日付で出された太政官布告明治6年第1号によって廃止され、新たに朝賀(1月1日)、天皇誕生日にあたる天長節(9月22日)が祝日とされました。

当初の案では五節句に代わり「新年宴」「神武天皇御即位日」「天長節(明治天皇の誕生日)」「太政復古の日」を祝日とするものでした。しかし、神武天皇の即位は1月1日とされているので、朝賀の日と重なるため「朝賀の日」とし、太政復古の日については、それまで実権を失っていた歴代天皇の不甲斐なさを強調する恐れがある、として採用が見送られたのです。

・明治天皇は誕生日が2つ?

ちなみに戦前、11月3日に明治天皇の遺徳を偲ぶ「明治節」という祝日がありましたが、これの根拠は明治天皇の誕生日とされています。明治時代の天長節(天皇誕生日)が9月22日なのになぜ?と思われるかもしれませんが、実は「11月3日」というのは太陰暦での明治天皇の誕生日で、9月22日は太陽暦での誕生日。現在は「文化の日」として残されています。

これとは事情が違いますが、大正時代の天長節も大正天皇の誕生日(明治12年8月31日)ではありませんでした。というのも、残暑厳しい8月末に礼装で天長節の祝賀行事をするのは大変負担が大きく、もう少し涼しくなってから……という理由で、即位翌年の大正2年より、10月31日が祝賀行事を行う「天長節祝日」とされたのです。

・年末年始休暇の始まり

また、この時初めて日曜日を休日(暇日)とし、従来の「一六(1と6のつく日を休み)」休暇制度を改める案も出されています。それに加え、いわゆる「盆暮の休み」として、7月13日~15日、12月28日~1月3日を休暇としてはどうか、との案も出されました。

政府内で協議した結果、1月1日~3日、6月28日~30日、12月29日~31日のまとまった休暇、そして月ごとの休暇は従来通りの1と6のつく日で、31日は連休にならないよう休暇としない、とする太政官布告(明治6年第2号)が明治6年1月7日に出されました。現在の12月28日で仕事納め、1月4日に仕事始めとする年末年始の休暇は、これに端を発したものです。

今のお盆休みは8月13~15日が主流となっていますが、これは6月に設定されていた休みが後ろにずれ、当時同じように採用が検討された欧米の「避暑休暇」や、7月のお盆と結びついたものといえそうです。現代の私たちからすると、6月と8月の両方とも連休になってくれたら……と思ってしまいますね。

■ 太陽暦はどのように浸透していったのか?

太陽暦への改暦を進言した塚本明毅の案によれば、2、3年の間新旧両暦の対照表を用意すれば、国民も慣れてくれるだろうとのことでしたが、実際にはもう少し時間がかかったようです。カレンダーの上では太陽暦に沿って世の中は動いていきましたが、様々な文化的行事は太陰暦の時候と密接な関係があり、明治時代の末でも太陰暦での正月(旧正月)を祝っていました。

改暦から半世紀以上が経過した昭和2年(1927年)、鈴木喜三郎内務大臣から田中義一総理大臣に対し、閣議の開催が請求されました。その内容は、明治5年の太政官布告により太陰暦が廃され、太陽暦に改暦されたのに、今でも太陰暦の暦が出版されているので、取り締まる法案を作れないか、という和歌山県三尾川村の日下柳太郎村長の請願に基づくもの。

日下村長はこの年3月、中村嘉寿衆院議員の紹介で衆議院に対して、旧暦を使った暦本やカレンダーを取り締まる請願を行っています。その内容は、太陽暦に改暦されたにもかかわらず、今でも太陰暦を使っている人がいるばかりでなく、占い師が太陰暦を使った暦本を売ったり、カレンダーに旧暦の日付を入れて売ったりするのは、暦の統一を邪魔するだけでなく、我が国文化の発達を阻害するものだ、というもの。

この当時、伊勢の神宮のみが旧暦の暦本(神宮暦)を作る権利を有しているとされていたのですが、類似の暦本は後を絶ちませんでした。これを取り締まり、罰してほしいというのが日下村長の請願でしたが、結局暦本を取り締まり、厳罰に処することは法制化されず、結果として村長の願いは叶わなかったのです。

実際に太陰暦に基づく市中での行事が少なくなっていったのは第二次世界大戦後、昭和の後期に入ってからのようです。現在、このような暦本の発行は制限されておらず、神宮暦とは別に、よく似た体裁で占いの暦本が書店で売られていたり、一部のカレンダーには旧暦の日付が併記されていることがありますね。

このほかにも日本では、春を1年の始まりとする文化がありました。1月1日を迎えて「初春」とし、年賀の挨拶で「賀春」「頌春」とするのは代表的な例。厄年の数え方も立春を基準とした数え年になっていますね。

現在でも、地方によっては旧正月の行事が残っていたり、春を1年のスタートとする民俗行事がありますね。今から150年ほど前にあった太陽暦への改暦ですが、今でも旧暦の二十四節気が使われていたり、長年つちかった文化は簡単にはなくならないようです。

<参考>

改暦ノ儀ニ付御達(国立公文書館デジタルアーカイブ)

改暦ニ付月日定方・二条(国立公文書館デジタルアーカイブ)

改暦式(国立公文書館デジタルアーカイブ)

改暦ニ付祓式日時・二条(国立公文書館デジタルアーカイブ)

改暦ニ付五節ヲ廃シ神武天皇即位日天長節ノ両日ヲ以テ祝日ト定ム(国立公文書館デジタルアーカイブ)

改暦ニ付金穀取扱方(国立公文書館デジタルアーカイブ)

閏年ニ関スル件(国立公文書館デジタルアーカイブ)

類似暦本取締ニ関スル請願ノ件(国立公文書館デジタルアーカイブ)

(咲村珠樹)