遅かれ早かれ、すべての命に訪れる生命の最期。強い繋がりがあればあるほど、その人の最期を見送るのはつらく悲しいものです。別れの時に、葬儀屋さんが行ったある心遣いが、同じ悲しみを経験した人たちからの共感を呼んでいます。

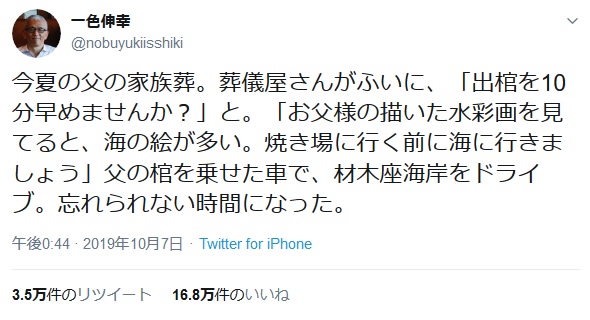

脚本家であり小説家の、一色伸幸さんはこの夏にお父様の最期の旅立ちを見送りました。その時のことを、ツイッターでこう回想してつぶやいています。

「今夏の父の家族葬。葬儀屋さんがふいに、『出棺を10分早めませんか?』と。『お父様の描いた水彩画を見てると、海の絵が多い。焼き場に行く前に海に行きましょう』父の棺を乗せた車で、材木座海岸をドライブ。忘れられない時間になった」と。

葬儀屋さんは、お父様が遺した絵の数々を見て、そこから葬儀の場から火葬場へ行く道の間に、海岸沿いの道を通ることを一色さんに提案したのでした。そして、一色さんは逗子市小坪の波止場で、お父様の遺影を海に向け、その景色を一緒に目に焼き付けたのでした。

この出来事は、一色さんにとって忘れられない思い出となったとともに、故人とその遺族、残された人々の心に寄り添い、一緒に故人とともに思い出を振り返って偲ぶという葬儀屋さんの心遣いが強く印象に残る出来事となったようです。

その後に続くツイートでは、「葬儀屋さんに思い入れも興味もなかったんだけど、彼の『仕事』を見ていて、俺、葬儀屋になりたいって、ちょっと思った。周りにそういうふうに思わせるのが、本当のプロなんだと思う」と、プロの仕事の流儀について語っています。

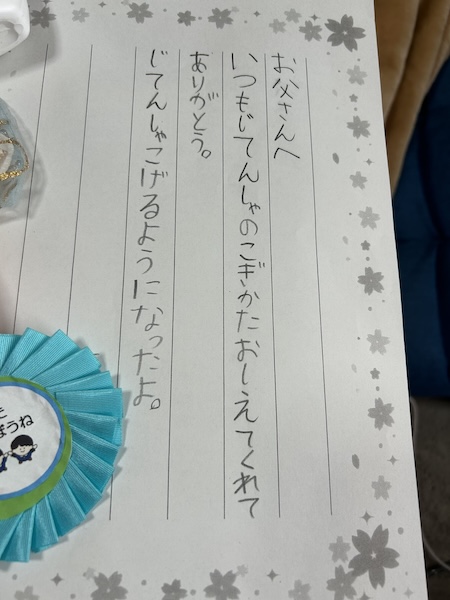

そんな一色さんのつぶやきに、様々な人から別れの時のエピソードが寄せられています。葬儀屋さんの心遣いが嬉しかったエピソード、事情があって骨壺の中の故人とともに、家族にこっそり親子でドライブした息子さん、子どもを亡くした母親の気持ちを汲んで、お棺ではなく母の抱っこで幼稚園へ立ち寄った、などなど……。中には、葬儀の場で使われている白黒の幕(鯨幕)ではなく、バックパネルに海外旅行が好きだった故人に因み青い空に飛行機が飛ぶ絵、そして出棺の時は成田空港の出発ゲートパネルを用意したという粋な計らいのエピソードも。

今夏の父の家族葬。葬儀屋さんがふいに、「出棺を10分早めませんか?」と。「お父様の描いた水彩画を見てると、海の絵が多い。焼き場に行く前に海に行きましょう」父の棺を乗せた車で、材木座海岸をドライブ。忘れられない時間になった。

— 一色伸幸 (@nobuyukiisshiki) October 7, 2019

そんなエピソードの数々を読んで、元病棟勤務だった筆者は、看護師として終わりゆく命を見届ける時、その人が納得できる最期を看取ることができただろうか?思わず振り返って自問しました。90代でいつ心臓が止まってもおかしくない状態なのに、心電図のモニターが明らかに死の直前を意味する波形を出した時に行われた電気ショック、ご家族が来るまでの間、何とか鼓動だけは、と心臓マッサージをしていた医師、そして、その後の死後のケア。

エンゼルケアと呼ばれる死後のケアでは、生きている時同様に、もう命尽きたその人に対して、生きている人と全く同じ様に丁寧に声をかけながら、体を拭いて、お着替えをして、見た目を整え、女性にはお化粧を、男性には髭剃りを行い、「今まで大変お疲れ様でした。よく頑張りましたね」と声をかけていたのは覚えています。

病院や施設でできるのはそこまでですが、それ以前に、死に向かいつつある人に対してその人が満足できる最期の時を、命を預かる側はできているのだろうか?死に向かう本人と家族の意向のすれ違いは本当に多いけど、優先させるべきは何か。最期まで苦しみながら死にたい人なんて、いないはずです。生きていて欲しい家族の気持ちを汲みながら、本人の望む最期を提供できるようにするのが、看取りなのではないのか、そう思うのです。

ひとつだけ、生きているうちに病室で最期の別れを惜しみながら患者さんが家族に別れの挨拶をして、その数日後に息を引き取ったのを見届けたことがあります。肺がんの末期で、これ以上息ができないまま死んでいくよりも、鎮静剤で寝かせてもらって、その間に苦しくないまま終わらせたい、という患者さんの希望でした。主治医の診立ては、鎮静剤なしなら1週間、鎮静剤をかければ3日くらい、という状態。何度も何度も、患者さんと家族と医師と看護師で話し合いました。患者さん本人も、家族に苦しい顔のままで最期を迎えたくない、家族も、そこまで苦しいのであれば、もう無理して苦しんで欲しくない。思いが一致した一つの例でした。

今、ちょっと泣きそうになりながらこの記事を書いていますが、看取りを直に経験して、葬儀屋さんの心遣いに触れて、私自身はどのように送られたいのだろうか、私の両親をどのように送ればいいのか……考えてしまいました。父は、元転勤族だった故か「葬儀なんて適当で、墓なんか面倒だから立てないでその辺の海にでも散骨してくれ」なんて言っていました。まだ70代、でももう70代。どの年代でも、いつ何が起きるか分からないのですから、やっぱりきちんと家族としてこういう話を親子でしよう、と思ったのでした。そして、故郷が遠すぎる父に、どこを巡って欲しいかも、聞いておきたいと思います。

<記事化協力>

一色伸幸さん(@nobuyukiisshiki)

(梓川みいな/看護師)