今や企業の経営戦略上で無視できない存在である「SNS」。そこから発せられる情報を無下にすることは、もはや困難な時代となっています。

一方、各プラットフォームで開設した「公式アカウント」運用において、明確な「ノウハウ」が確立している企業はまだ少数。

その要因について、現役の運用担当(中の人)であり、複数の企業でSNS運用アドバイザーをつとめている筆者が解説します。

■ 多くの「選択肢」が与えられるようになった現代世界

さて皆さん、「SNS」といったら何を思い浮かべるでしょう?Twitter?Instagram?YouTube?Facebook?LINE?TikTok?

大丈夫、「あなたは最初にFacebookを選択肢から外しましたね?」なんてメンタリズムな問答をするつもりはありません。なぜならどれも正解だからです。

しかし同時にこうは感じなかったでしょうか?「どれも全然違うSNSだよな」と。それこそが、「ソーシャルネットワークサービス」の最大の肝なのです。

デジタル技術が成熟した現代日本において、毎日多くの人々がSNSに触れています。中には複数のプラットフォームを使い分けている人も多いことでしょう。

なぜそんな「使い分け」をするかというと、それぞれで「特性」が異なるからです。

| 【SNSの属性ざっくり区分け】

・テキスト中心(Twitter、Facebook、LINE) ・画像中心(Instagram) ・動画中心(YouTube、TikTok) (あくまで一例です) |

他にも様々なSNSが存在します。「ライブコマース」と呼ばれるライブ配信型、「ポッドキャスト」などの音声配信、ブログ型の「note」などもそれぞれ活況ですね。

さらに古のネット民にはなじみ深いジャパニーズSNS「mixi」も、一部界隈が無理やり定義づけした「Z世代(10代~20代)」から「次に伸びるSNS」として秘かな注目を集めていたりします。つまるところ、「選択肢」が多様ってわけです。(参考:Z世代が選ぶ!!「トレンド寸前!次世代SNS TOP10」)

SNSの発達や多様化は、情報発信というシーンにおいて大きな変革をもたらしました。従来の「一方通行型」から、「双方向型」へと変化し、コミュニケーションが出来るようになったのです。

また、個人の発信に注目が集まることで、「インフルエンサー」と呼ばれる社会的影響力を持つ「個」が誕生する“副作用”も生んでいます。

一方で、あまりにも増えすぎた「選択肢」は、それぞれで生まれた「オピニオンリーダー」たちの影響力を低下させています。かつて「オピニオンリーダー」といえば、界隈のみならず広く注目されたものです。しかしここまで選択肢が増えたことにより、その影響力も分散。界隈では有名でも、別では無名ということはよくある話です。

かわりに無数の「お山の大将」が生まれました。山で例えるなら、エベレストのような8000メートル級は皆無で、精々富士山のような3000メートル級といったところ。実際はもっと低いかもしれません。

その上で、企業は公式アカウントの有無にかかわらず、SNSとどう向き合うかという課題に現在進行形で直面しています。また、企業や商材ごとに、プラットフォームの相性の良し悪しは様々。

さらに多少の影響力を持つ「お山の大将」に対し、「コラボ」を実施すれば即結果に繋がるというわけではありません。それどころか、かえって炎上のリスクをはらんでおり、実際そうなった事例も多数あります。「競合数」はやや減少していますが、「選択」が劇的に難しい時代なのです。

■ 「目的意識を持つことの重要性

これまでに筆者は、様々な業種そして規模感の企業の公式SNSアカウントに対し、「運用担当者(中の人)」と「担当指導者」双方で関わってきました。最近は後者が主となりつつあってなのか、「何のためにSNSをやるのか」ということを第一に考えるようになっています。

「SNS運用」について、私は定期的に相談を受ける機会がありますが、その際に「何で運用しようと思うんですか?」と返すことが多くあります。

質問に質問で返す行為で、あまり好ましいものではないのですが、これは「どうしたら弊社のSNSはイイ感じになりますか?」という“抽象的”な内容を受けることが多いため。まずは「言語化」が必要だなと感じての「返し」です。

日本には様々な企業が存在します。上場しているか?、商材はBtoBそれともBtoC?形態は有形?無形?主な販路は国内?国外?などなど。対象顧客も千差万別なので、販売促進に対する手法もてんでんばらばら。それはSNSへの関わり方にも当てはまります。

おたくま経済新聞を例で考えてみましょう。現在弊社がアカウントを保有し、稼働状態にあるSNSはTwitterとFacebook。その中で前者の担当が私です。ちなみに、Instagramにもアカウントが存在しますがブログ代わりの扱いなのでまた別の存在です。

弊社の「商材」は記事です。自社サイトと提携媒体に毎日配信していますが、より多くの人に読んでもらうための「補強材」がSNSです。

Twitterに関しては、提供者との連絡手段、日頃のネタ探しとしても大変有用です。「絶対不可欠」と答えるメディアは相当数あるでしょう。

そのネタ探しに加えて「積極的にコミュニケーションも取ろうよ」と始めたのがおたくま経済新聞公式Twitterです。2009年に開設し、もうかれこれ10年以上の運用歴です。うち3年ほど担当しているのが私。

ところで、「メディア系」の中には、弊社よりも媒体としての規模感が大きくても、配信記事を機械的に“垂れ流し”で、コミュニケーションは皆無という運用がかなりの割合を占めます。そのため、ユーザーによる「いいね」や「リツイート」といったアクションもまばら。

一方、弊社は約1万7000人とフォロワー数は少なめ。しかし毎日コツコツと人力で配信し、返しには極力対応してきたこともあってか、稼働率高めなフォロワーさんを多く獲得しているようです。おかげで15万フォロワーを有する他社の投稿と、同程度の反応が得られることがしばしばです。

さて、話をもどすと私なりにおたくま経済新聞がTwitterで公式アカウントを持つ理由を、「WHEN(いつ)」「WHERE(どこで)」「WHAT(なにを)」「WHO(だれが)」「WHY(なぜ)」「HOW(どのようにして)」でまとめてみます。

| ▼おたくまを例にした「5W1H」

WHEN:毎日(出来れば記事配信時間内) WHERE:タイムライン上 WHO:担当者(私) WHAT:記事(過去含む) WHY:より多くの人に読んでもらう。媒体の認知度を上げる、興味をひかせる。記事化の了承をもらいやすくする。 HOW:トレンドやハッシュタグを活用しつつ、ユーザーの皆さんからの引用は積極的に広い、時に過去記事を再掲する。 |

それなりに言語化させていますが、逆にこれが中途半端なFacebookは稼働率もそこそこだったりします。「5W1H」ですが、普段の業務でも、整理整頓的活用で有効です。

そんなおたくま公式SNSですが、個人的にはまだまだやりようがあると思っています。

例えばInstagram。リンク画像が反映されないという、メディア的にはかなり致命的な欠点がありますが、画像の使用も以前より容易になったため、積極運用すれば新たな読者創出が期待できそうです。東京スポーツにおける「競馬」のように、noteで発信するのも面白いでしょう。動画系は……ちょっと難しいかなぁ。

■ SNS運用は「仕事」ですよ

企業のSNS運用ですが、以前より「これは仕事ではない」という声が少なからず寄せられます。もちろんそんなわけありません。「言いがかり」といっていいでしょう。

会社が許可した上で公式アカウントが開設され、運用担当者(中の人)として就任した(任命された)なら、もうその時点で「仕事」であることは間違いありません。

ではなぜ「仕事ではない」という誤解が生まれているのかというと「黎明期」が遠因にあります。

当時のSNSはまさに革新的な発明でした。今のVRやメタバース同等の存在といえるでしょう。その中で、一部企業のSNSアカウントが、担当者の趣味や私的なことを発信したことで大いにうけ、注目を集めた時代があります。いわゆる「ゆるい」がキーワードとなっていた時代です。

それは「企業が喋っている!」というエポックメーキングな出来事であり、大企業であればあるほど驚きでうけとめられ、ニュースとして取り扱われることも多々ありました。当時担当していた方はウケていたからやっていただけであり、当時も決して遊んでいたわけではありません。

ただ担当者以外からみると、その意図した「ゆるさ」が「遊んでいる」とうつってしまったようです。

しかしそんな運用が注目されたのは10年近くも前の話。「十年一昔」という言葉もあるように過去のことです。

「運用スタイルは今でも継続している!」という声も聞こえてきそうですが、別にそれ自体は否定しませんし、SNSはそもそも「コミュニケーションツール」です。

ただ、企業SNSに関しては「コミュニケーション」だけでは通用しない時代になっています。以前は「公式Twitterはコミュニケーションが8割、宣伝PRが2割」なんて謎の理論がありましたが、それもケースバイケースです。

近年では運用割合を見直し、半々や、思い切って宣伝のみ、というところもあります。SNS運用における費用対効果や、この数年頻繁におきた「企業SNSの炎上」というリスクヘッジを考えたうえで行った、各企業の判断なのでしょう。

■ 「中の人」という表現について

今回筆者が本稿を執筆しようと思った理由は、ある日聴いた「ラジオ」が発端でした。

番組において、MCのアーティストが「たまたま有名な企業に就職できただけのサラリーマン風情が、企業アカウントの『中の人』を名乗り、時に論評を行うような自我を持つのが理解できない」といった旨を発言していました。これを耳にし、少なからずの衝撃を受けたのです。

まず「4マス」に数えられる「ラジオ」で取り上げられるほど、「企業アカウント」が存在感を放っているということ。ちなみにこの番組は生放送ではないため、編集作業があるはずですが、カットされていないということは、発信価値があると事前に判断されたということになります。

「発信価値」をどこに見いだしたかは定かではありませんが、MCの発言そのままを受け止めると、中の人は「Twitter」という世界でいかに支持されようとも、その他の世界では拒絶をされることもあるという事実。

そもそも「中の人」という表現にも問題があると思います。これは言い得て妙な言い回しですが、昨今“トレンド”な「Z世代」のように、一括りにまとめられていることでもあります。

話は変わりますが、私はとある食品ブランドの公式Twitter担当として、ほんの一時的にですが高く評価されていた時期がありました。任から離れ3年以上の月日が経ちましたが、残した実績は、客観的に見ても今後もそう真似できないものがいくつかあります。もっともそれは私自身が、でもありますけど。

ただその実績は、日本でも最高クラスの知名度を誇るロングセラーブランドという「看板」があったからこそ。一方、評価が高まることで、各方面から「(ブランド名)の人」と呼ばれるようになったことになったのですが、それに強烈な違和感を抱きました。

仮に私が気を良くして、「ブランドの顔」「ブランドの代表」のごとく振る舞えば九分九厘社内で失笑されたでしょう。それだけならまだいいですが、あわせて非常に厳しいお言葉をいただくことも間違いありません。

しかも当時私が在籍していた頃は、当のブランドを世に送り出した「商品開発担当」が、生き字引として残っていました。両親と同世代でもあり、一人の人間として大変尊敬している方でもありました。そんな人を差し置いてまで名乗るなんてありえない話です。正直なところ、一種の気持ち悪さも感じました。

といっても、大半は「Twitterでの話」と割り切っているのですが、企業アカウントの数だけさまざまな人がおり、中には「会社の看板」があってこそのアカウントへの支持・信頼という前提をわすれて、フォロワー数=自分の実力(運用担当者の人気)と本気で思い込んでいる人が残念ながら……。そういう担当者の方をみかけたら、今は顔をチベットスナギツネにして眺めるだけにしています。

話を戻すと、ぶっちゃけ、SNSの担当者は銀行の窓口で担当する行員とそう変わりません。稀にある「社長が担当者」というケースを除いてですが。

さて、近年の公式Twitterの中には、担当が表立った動かない運用法もあり(広告だけ垂れ流しているという意味ではありません)、それで一定以上の結果を出している企業も多く存在します。

そもそもの話、「中の人」がクローズアップされているのはTwitterだけであり、他のSNSプラットフォームはそんな扱いを受けることはまずありません。純然な相性などの問題からTwitterにはアカウントを開設せず、他のSNSに注力している企業も多くあります。

少し前までは、「SNS=Twitter」なんて奇妙な図式がありましたが、コアユーザーの年齢層が年々上がってきており、若年層はTikTokやInstagramに流れているというデータもあります。もはや「井の中の蛙」に過ぎないのがTwitter。「特別な存在」ではないことは意識しなければなりません。

■「引き継ぎ」が出来なければ無意味

現在は「教える側」に軸足を置いている筆者にとって、常々意識していることがあります。それは「持続可能なSNS運用を行っていく」ということ。

かつての「実績」のおかげで、私はSNSに関する仕事をいただいていますが、一方でそれは本当に「実績」かと思うことがあります。

確かに当時の私は、マーケティング担当という主業務を生かした独自性の強い運用を行い、売上にも繋がる「成果」を出しました。

ただそれは「一過性」に過ぎないものでした。なぜそうなってしまったかというと、十分な「引き継ぎ」を行えなかったからです。

かつて私が担当したアカウントは、3年超の時を経た現在は、当時の盛り上がりが嘘だったのではないかと感じてしまうほど静寂なものになりました。まるで兵どもが夢の跡です。末端のいち担当者に過ぎなかったので全く余裕もなく、「退職=休止」という最悪の展開を回避することで精いっぱいだったとはいえ、あの時もう少し上手く出来なかったものかという後悔は年々増すところです。

私は決して「成功者」ではないのです。仕事において、絶対不可欠な「引き継ぎ」を満足にできなかったのだから当然ですね。現在のようなプロとしての立場なら、最低の仕事の畳み方でしょう。

だから、現在運用担当として担っているおたくま経済新聞に、アドバイザーとして携わっている企業いずれについても、私が離れた後でも出来うる限り継続した運用ができる仕組み作りに腐心しています。人は失敗から学べる生き物です。

ちなみに私は、アドバイザーとして担当に自分の理論をひとしきり教えた後、それを早く「否定」することを勧めていたりします。

なぜそんなことをするかというと、仕事において特定業務に永続的に従事することはあり得ない話で、早かれ遅かれ「異動」というものは確実にやってきます。そしてその際は、後任に「引き継ぎ」が行われます。

その時、前任は後任に様々な「方法」を伝えますが、後任はそれを全て踏襲するわけではありません。得てして自分なりのアレンジを加えて、「アップデート」を図っていきます。そのための「土台」を構築しているのが今の私ですが、担当者に教えていることもまた一種の「引き継ぎ」です。

これは相談を受ける際に「なぜやるのか?」を必ず問う行為にも当てはまる話ですが、当事者に「考える」作業をしてもらわないと真の解決に導けません。私は所詮外部の人間に過ぎないので、伝えることは「ヒント」に留め置きます。

こういった考え方は、かつての中の人時代ではまず至らないものでした。支援会社の立場で、SNS運用の提案をしているだけでも難しいでしょう。私のような両方経験している人間でしか生みえない「経験則」です。

ですが、そういったことが出来る人材は驚くほど少ないのが現状です。別に斡旋するわけではないですが、「指導者」というのも意外と悪くないセカンドキャリアです。自分が伝えたことを若い担当者が咀嚼し、アレンジしていく流れを眺めるのも中々面白いものです。間接的にではありますが、「SNS運用」が仕事として認められるということでもありますしね。

それにこういった循環を作っていかないと、特に「中の人運用」はこの先衰退の一途を辿るでしょう。意外と忘れがちですが、もう15年ほどの歴史を持つのがこの“業態”。

個人的には衰退するのもまた運命かと思っています。「露出」という、承認欲求が強い担当者にはたまらない果実に取り込まれ、「私物化」が後を絶たない現状ですので、そうなっても致し方ありません。私も一時期取り込まれかけたので、「アレ」の非常に強い「中毒性」は重々理解しております。

しかし企業SNSアカウントは会社の持ち物。この事実は絶対に覆ることはありません。どんなにあがいても、いつかは返還しなければなりません。どうしても嫌なら社長になるしかないでしょう。

だからこそ、企業としてのSNSの在り方は今一度見直さなければなりません。今回私が「当事者」として紹介した事例は、まだまだ「レアケース」。未だに評価体制が確立できていない状況が多数を占めています。「フォロワー○○人!」「○○な投稿が○○万いいね!」といった、安易な見出しをつけて囃し立てる我々メディアにも責任の一端は間違いなくあります。

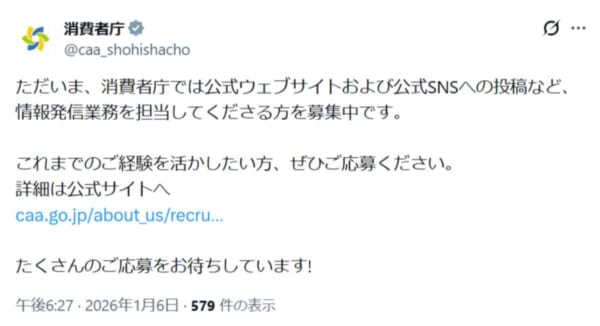

SNSには非常に膨大な「顧客データ」があり、様々なビジネス展開がなされています。筆者のような個人レベルも含め、企業に売り込まれていますが、一方でそれを使おうが使わまいが、公式アカウントを有効活動できる人材は、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が叫ばれるようになった現代で優先的に報われるようにしなければなりません。特に地方の中小企業はそうです。

情報の消費速度は、年を追うことに凄まじいことになっています。流行の最先端がSNSである時代もいつまで続くか分かりません。近い将来、何かに取って代わられる可能性も十二分にあり得ます。そのことを決して忘れてはいけません。

<参考>

Z世代が選ぶ!!「トレンド寸前!次世代SNS TOP10」

【向山純平・著者プロフィール】

かつて大手食品メーカー「エスフーズ株式会社」に属し、「こてっちゃん公式Twitter」の担当を担う。

わずか1年半の担当期間で予算ゼロでフォロワー数を5万人以上増加(800人→55000人)。同時に幅広い業界との奇想天外な異業種コラボを企画し実現させる。

マーケターとしての戦略的なブランディング運用は、各種メディアで紹介され、ラジオ番組の出演やマーケティング系メディアのビジネスイベントにも登壇。

現在はおたくま経済新聞記者兼公式Twitter運用担当者。併行して某企業のSNS戦略アドバイザーやスポットコンサル業を少々。